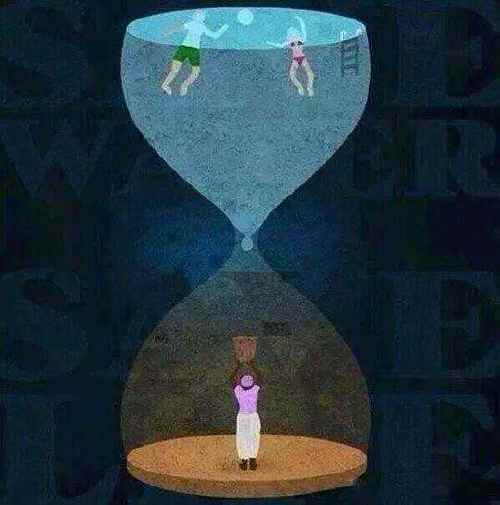

寒门学子进得了名校,抹不去贫困烙印?

寒门学子进得了名校,抹不去贫困烙印?

2017年02月10日 07:43:31 浏览量: 来源:人民日报客户端 作者:

学习:第一堂课就听不懂

刚刚住进宿舍,小A就和三个室友做了自我介绍,他们当中有两个是保送上的清华,一个是某省的第二名。三人都来自城市家庭,且父母都有大学学历。

而小A的父母,都是小学学历,家里的主要收入来源就是20亩玉米地。父母从未在学习上辅导过他,更别说培养过他什么才艺,或带他去别的地方看看。

他的求学经历坎坷而艰辛,小学在村里唯一一个混龄班完成。进入县城中学以后,因为基础太差,普通话都不会说,这让他感到羞愧又自卑。于是他闷头学习,咬牙坚持,最后终于在复读一年后考入了清华。

他就像所有初来大城市的孩子一样,刚来北京时满脸掩饰不住的兴奋和向往。这个大城市会接纳他吗?

可是兴奋劲还没过去,在清华的第一堂专业课就把他打入了低谷。因为他完全听不懂,可是其他同学们似乎都能接受。有些小A根本没学过的基础知识,教授都假设大家已经学过,直接跳过去讲更深的内容了。

小A觉得,听不懂是自己智商不足。所以更加勤奋,都快把书翻烂了,做一次作业需要十几个小时,而别人好像几个小时就做完了。

他也不敢去找老师请教问题,害怕老师说他笨,只能自己吃力地啃书。可尽管这样,还是赶不上别人的进度。

其实,在学校不敢寻求帮助,通常是小A这样的学生几乎都有的问题。

他们从小就深知,在学习上父母无法帮助自己,要想改变世代贫困的命运,就必须靠自己。

而进入高手云集的名校,他们的内心本来就是有忐忑的,学习遇到问题的时候,他们通常会归因于自己的水平差、智商低,而非城乡间客观存在的教育水平差距,所以鲜有敢于去寻求帮助的人。

第一学期的期中考试,小A的成绩也不出意外地都在80分以下。而同宿舍的同学,都在90分以上。

当然,他身旁也有对成绩不满意的城市同学。这些同学不会像小A那样怯生生地自责,他们会直接去找教授,和教授对质分数是不是给低了。这让一向不敢违抗师命的小A,一下子惊呆了。

因为在他的成长历程中,父母从来都教育他服从老师,老师说的就是对的,有了质疑也不允许找老师争论。所以有时即使对分数有疑问,他也不敢去找老师澄清。

“怯于与权威对质”,其实也是在名校的贫困学生有的“通病”。

有研究表明:

家境较好家庭的父母会在孩子小的时候,就鼓励他们大胆说出自己的真实想法,并学会与成年人平等对话,遇到问题也允许孩子质疑权威。

所以这些孩子,往往也会在模仿父母和直接训练的过程中,发展出一种强烈的“优越感”,在有疑问时会大胆质询。

此外,还学会了如何使各种规章制度有利于自己,并为自己服务,也因此获得了更多社交技能和文化资本,为日后顺利行走于社会打下基础。甚至从小学开始,这些孩子就俨然开始代表自己的利益,为自己取得优势。

而相对贫困家庭的孩子,大多从小就被父母教育服从权威,不被允许质疑权力。面对权威时,发展出一种“局促感”,和他们的父母一样,被动而怯懦地接受权威。

在面对公共机构时,他们通常无法让各种规则为自己服务,也就无法获得成年后可利用的文化资本,因此也容易形成对权威怯懦的立场。

所以小A会讶异于同学竟然会质疑老师给的分数,而自己是断然不敢找老师对质分数的。

责任编辑:安佳璐 [网站纠错]相关阅读

- 2017-02-09眼科门诊患者扎堆

- 2017-02-09鸡年画鸡

- 2017-02-09“中国人仍有不死的诗心”

- 2017-02-09假期玩疯了 一提上学就生病?

- 2017-02-09孩子假期玩疯一上学就病?支招应对开学综...

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号