海宁许村机杼声声织“国潮”

海宁许村机杼声声织“国潮”

2024年05月30日 16:42:28 来源: 浙江文化产业 作者: 嘉文轩

今年春节,马面裙无疑是最火的服装单品。在又一次印证了“时尚的尽头是国潮”的同时,马面裙带火了嘉兴海宁的布艺时尚小镇许村。

年味渐渐淡去,在许村镇的一家马面裙生产企业,不绝于耳的织机声,仿佛回应着线上线下的一条条催单记录。

不似“吴姬织绫双凤花,越女制绮五色霞”的温婉柔情,在以纺织为业的许村,自动化提花机与现代纺织技术,让每一个瞬间都浸染着饱满的色彩,保留住一方锦绣一幅画的精巧细密,让人仿佛置身电影幕布之前,一瞬一息之间,山川河流、水墨丹青、烟雨江南……看尽无限风雅。

像这样奋战在赶制“国潮”第一线的提花机,许村镇共有近2000台。马面裙面料日均产量3万米,成品日均产量近2万件,纺织花型日均版权注册量3件。许村,正“火”在传统与时尚交融的创新地带。

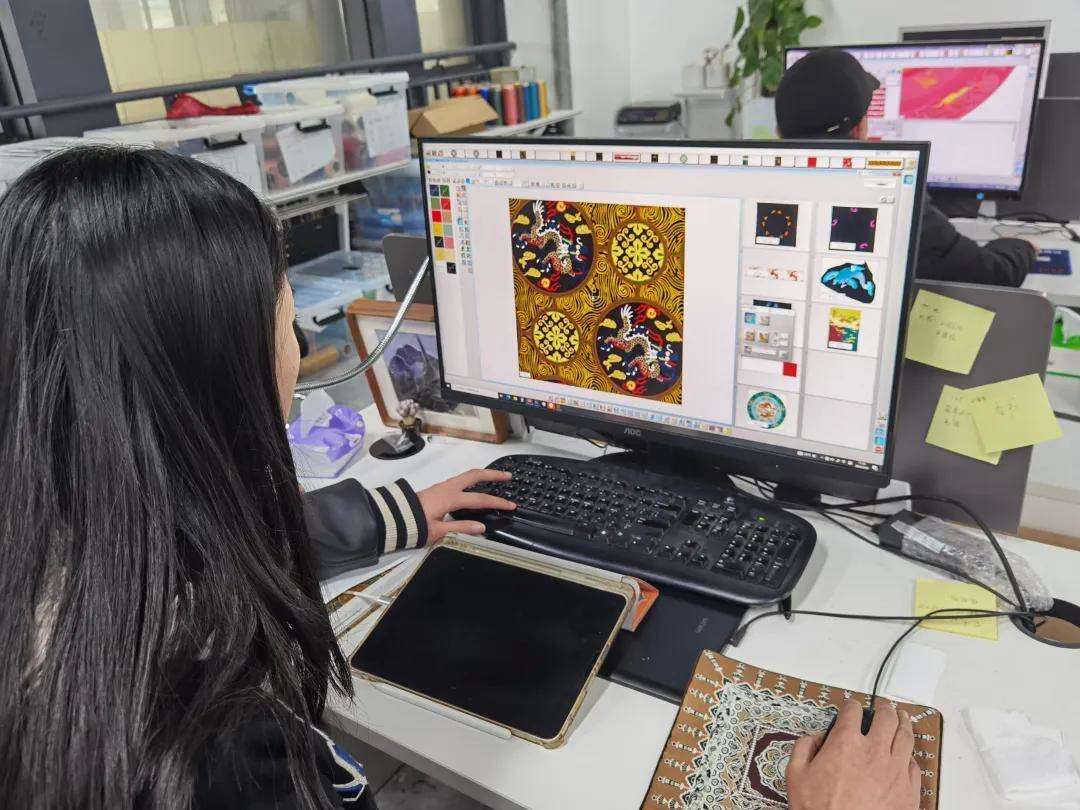

龙纹汉服面料

风华越千年

马面裙能走红,靠的是文化深处的内涵,其魂魄是流淌于中国服饰文化中千年之久的图案纹样,是丝线经纬之间酝酿出的多彩织锦。

云锦的华美雍容,蜀锦的秀丽多彩,宋锦的端庄娟秀,壮锦的粗犷大气……中国传统织锦历史悠久,饱经岁月洗礼而风采不减,传承发展至今,新一代纺织人才正凭着创意与智慧,讲述着面料与纹样的新故事。

对于传统面料、纹样如何与新时尚碰撞出火花?

许村天龙布艺负责人王超有六个字的总结——知来处,明去处。归去来兮,简单而富有哲理的思考,在庞大的产业集群中,迸发出了无限的价值。

向传统文化的“来处”探寻。许村重视传统图案、形制等元素的提取。近年来,许村的纺织人才,让失落大英博物馆的晚清凤冠以纹样形式出现在马面裙上,复活了白居易笔下的缭绫,从青花瓷、中草药、中式建筑藻井等无穷无尽的传统文化经典元素中汲取灵感。

一针一线之间,无数次跨越千年的回眸,让马面裙“火”在了文化深处。

向创意创新的“去处”追问。许村保持敏锐的“网感”,“旧瓶”装“新酒”,一方面尝试将年轻人喜爱的非传统图案带入造型设计,一方面着力开发更多“新中式”服装面料,创新出面料与纹样之间更多的“排列组合”,不断推出引领潮流的网络爆款。

经纬之间五彩交融,中国图案因人而活,且活力渐盛。

马面裙面料生产

沉淀数十载

站在马面裙爆火的风口,许村的出圈并非一日之功。

上世纪80年代初,第一批许村家纺人,从杭州引进织锦被面生产技术和机械设备,办起了家庭纺织作坊,由此开启了海宁家纺产业发展的大门。

为了给乡镇企业创造更好的发展条件,海宁实施乡镇企业“四轮齐转 双轨并进”战略,在这股浪潮中,许村顺势发力,掀起了农村工业化的火热浪潮。1985年,许村成为嘉兴市首个工业产值亿元镇。

从低小散到高精尖,无论是皮革还是家纺,海宁拓宽时尚产业版图的思路都是久久为功、厚积薄发。

1998年,许村规划办工业园区,不仅建起丝绸被面专业市场、海宁中国家纺城、家纺城国贸中心等一个个产业平台,还从布艺产业链层面开启布局,建立起原料加工、生产织造、印染后整理、产成品等家纺布艺生产与销售的完整体系。

从一穷二白,到搭建起时尚产业的四梁八柱,许村的腾飞,是海宁潜心沉淀数十载积蓄力量的成果。

如今,许村已拥有生产型服装企业8000余家、纺织面料企业1.3万余家、设计师1000余名,服务全球C端服饰品牌约计20余万个。

无论到何时何地,海宁的创业者常怀“猛进如潮”的精气神。面对产能跟不上订单量的“幸福的烦恼”,海宁许村明基布艺厂总经理张明强果断选择大批量购置新设备,扩大产能以更好地抢占市场。

点滴积蓄动能,果断抓住机遇,数十年许村家纺发展史,汇聚了一代代海宁人艰苦创业的动人故事。

“国风”时尚面料设计

创新谋未来

从原本的窗帘布、沙发布生产商,到面料和纹样的“解决方案供应商”,许村在传统文化中汲取养分“摇身一变”,可以说是“赛道一换天地宽”,变出的是更大的“文化附加值”和更高的市场地位。

一次“腾飞”的经历,不仅让许村抓住了产业转型的机遇,更深刻理解了文化是经济发展中强劲的竞争力和创新力。在向文化要发展、向文化要机遇的过程中,中华优秀传统文化表现出的丰富内涵、广阔市场和无限生机,让许村找到了新质生产力的有效转化渠道。

现如今,许村不仅将服装和家纺两大产业之间的壁垒打通,还致力于多元化地寻求突破。

比如,向工艺品和更多有文化属性的日常家居用品领域进军。数十年的摸索,让许村人深知创业单靠运气是远远不够的,面向未来,许村人正在着力提升整体产业的“应变”能力。

在位于海宁许村的中国家纺城·航海面辅料中心二楼,开着一家纺织非遗馆创意馆,由中国家纺城和浙江理工大学联合筹划,是“产学研”合作交流的阵地。

在奔向未来的路上,许村选择紧紧抓住“人才”这个第一资源,将培育新质生产力摆在优先位置,整合起产地、市场和科研资源等各方资源,无论未来时尚产业的风向如何变换,这里都将成为推动许村实现关键转型的强力引擎。

事实也“点赞”了许村的“眼光”。携手合作三年,浙江理工大学与海宁中国家纺城共同推出的各类面料已超2000余款,申报各类专利达6项,纺织创新作品多次在国家和省市级展会及大赛中获得佳绩。

纺织非遗创意馆展示作品

以“村”为名,许村一步步走上传统文化+时尚产业的崛起之路,同样也行走在了繁荣乡村文化、赋能乡村振兴的探索之路上。

在这条塑形与铸魂并重的大赛道上,许村还在进一步挖掘本土乡村资源和文化,力求用中国织锦、中国图案“秀”出更多的本土题材,让乡村文化焕发更蓬勃的生机活力。

一针一线能交织出无数种可能,瞄准国风、国潮这股势不可挡的势头,许村仍在谋划更远的未来、更大的市场,在传统文化+时尚产业上实现更大的腾飞。