那些编词典的怪人

那些编词典的怪人

2016年10月26日 15:38:42 浏览量: 来源:澎湃客户端 作者:郑诗亮

伯奇菲尔德自承“不是一个作风民主的词典编纂家”,喜欢搞自己一个人说了算的一言堂,不仅旗帜鲜明地跟艺术家站在一边,“当他们和科学家争执的时候,我每次都赞同艺术家”,而且力挺二十世纪的作家,如斯彭德、奥登、艾略特、格雷厄姆•格林、爱丽丝•莫多克等,“雄心勃勃地打算收入所有他们用过的词汇”。他认为,“既然像乔叟这类伟大的古典作家用过的每个词和词义都已载入《牛津英语词典》,我看不出有什么理由能把一批地位相当的二十世纪作家……所用的词藻排除在我们的补编本之外”,“只要天才们还活着,人们似乎永远也看不出他们是自己时代的天才”。英国人一般不太喜欢美国作家,他却对福克纳、品钦、奥尼尔等人青眼相加,尽量收录他们用过的词汇。他说自己的目标是努力找出到了二十一、二十二和二十三世纪还会有读者的作家,“或许我会搞错,但是总比怯懦地认为没有一个作家够得上资格要好得多”。伯奇菲尔德的迈纳跟原版相比要温和许多,而且不止一位。有一位弗吉尼亚大学的教授读了三十年的《巴尔的摩太阳报》和卡城《每日新闻》,“在他的教授的生涯里记下了每一件要闻”,这位教授把“他的笔记遗赠给了我们,这样一来,这两张报纸的引用率便远远超过它们应得的待遇”。还有一位以大篷车为家的女士,“她从美国的德克萨斯州动身,游历了新墨西哥、科罗拉多、俄勒冈和加利福尼亚等州”,“大篷车碰巧停在哪里,她就读当地鲜为外人所知的小报”。美国西部各州的语言风貌就是通过这位女士收集的资料“很好地体现在了这部词典里”。靠了这些怪人的帮助,大词典补编本才得以顺利完成。事实上,即便是默里,他拥有的也不仅仅是迈纳。《教授与疯子》一书记载了另一个怪人:菲茨爱德华•霍尔(Fitzedward Hall)。他和迈纳“都是美国人,都是军人,都在印度生活过,精神都不正常”,在维多利亚女王登基五十周年(1897年10月12日)的宴会上,刚刚完成的大词典第三册被当作对女王的献礼,牛津大学为默里举办了盛大的庆祝宴会,学界名流纷至沓来,若干志愿者也受邀出席,这两位对大词典编纂贡献最大的志愿者却都没有现身。霍尔的经历颇为传奇,他在印度学习了梵文,做了印度一个大学的梵文教授,离开印度返回英国后,又去了伦敦国王学院做梵文教授,最后因为和另外一位梵文教授闹翻而离开。大家对他的评价是:醉鬼、外国间谍、学术造假者,以及道德堕落的家伙。然而,这个风评极差、怪里怪气的家伙,却每天给默里写信,为大词典的编纂献计献策,无怨无悔地义务提供引语,整整持续了二十年,在此期间,他从未与默里见过面。无论从哪个角度来看,他活脱脱就是另一个迈纳,默里对他的工作的评价是“无法估量的巨大协助”,“词典的每一页都有他的贡献”。然而,残酷的是,他几乎被人遗忘了。最显著的例子便是,《教授与疯子》用了整整一本书来写迈纳,留给霍尔的不过一页而已。但这又有什么关系呢?对这些编纂词典的怪人来说,他们的所作所为,无非是为了求得内心的安宁、满足一己之趣味,个人的名利得失,早已不在计较的范畴之内。这类人并非西方所独有,也存在于中国,《英汉四用词典》、《新英汉词典》以及《英语惯用法词典》的编者葛传槼便是。他从未上过大学,也从未出过国,英文全靠在家自学,听力练习是跑到街上听外国传教士布道。葛是国务院前副总理钱其琛的舅舅,据钱其琛儿子钱宁回忆说,钱其琛小时候在学校学英文,回到家里讲,葛“一听就说:不对,不对。然后,马上找出一份香皂的英文说明书,当作教材”。英文是他生活中的全部乐趣,每日的工作就是在阁楼上阅读英文报刊,不管内容,只看句型和用法,每当发现文章中有出现两次以上的新的短语和用法,他“就会像发现新的行星一样兴奋,认真记录下来”。他这种形式主义倾向,在其学生陆谷孙笔下也有生动体现:“他向我班讲完著名的汉姆雷特独白‘To be, or not to be’之后紧接着自问自答如下:‘be还是不be,想到头还是be,你们看有多大意思,我看没啥意思。’”葛还爱给人起各种各种的绰号,拿人的姓名开玩笑。你要是新理了发,特别是刮了脸,他就拿来复旦外文系某个教师的名字,叫你“容再光”。著名的语言学家杰弗里•利奇(Geoffrey Leech)被他私下叫做“蚂蝗”,另一位同样著名的语言学家兰道夫•夸克(Randolph Quirk)则得名“怪癖”。大卫•克里斯托(David Crystal)虽与利奇、夸克相比是小字辈,也逃不脱被葛叫做“水晶”的命运——都是姓氏的直接意译。而更加奇特的,则是“广益先生”。最开始是“Mr. This”,用来形容某个说话时经常插入“这个”、“这个”的人,this就是“这个”,更进一步,this读音近似“集思”,因为“集思广益”,所以就有了“广益先生”。思路之曲折诡异,只能用脑洞大开来形容。

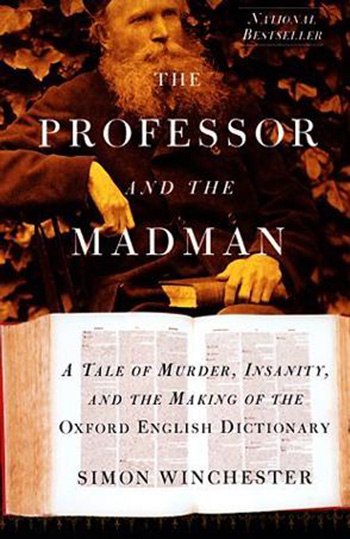

英文版《教授与疯子》

美国著名记者约书亚•肯德尔(Joshua Kendall)写过一个《罗热类语词典》的幕后故事。该词典的编者彼得•罗热有家族精神病史:外祖母、母亲终身患有精神疾病,妹妹和女儿精神也都不正常,叔叔是割喉自杀的,死去的时候就躺在罗热的怀里。罗热本人偏执、忧郁、害羞,害怕不洁和混乱,之所以迷恋编写词典,是为了寻找心灵上的慰藉。在很小的时候,他就发现,编写词语清单能够给自己带来安慰,沉浸于语言的细微差别能够让自己免于焦虑。说起来,这何尝不是又一位迈纳呢?只不过他同时也是默里罢了。温切斯特在《教授与疯子》的第十一章写道,“编词典是孤独而单调乏味的苦工”,“只有默里和迈纳这样的人,才有能力与巨大的词语洪流搏斗,站稳脚跟”。

责任编辑:林庭宇 [网站纠错]相关阅读

- 2016-10-19《湄公河行动》:主流电影的良心品质

- 2016-10-10让主流价值成就主流电影

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号