安作璋:道德学问著春秋

安作璋:道德学问著春秋

2017年01月25日 15:49:03 浏览量: 来源:光明日报 作者:赵秋丽 李志臣 李建业

可以预见,未来中国历史学发展将会面临更多的问题和挑战,这就要求我们在历史研究中努力进行创新。创新应该是全方位的,无论是理论、观念、方法、手段等都要创新。创新绝不是标新立异,真正的创新应该是在马克思主义指导下,在继承吸收前人和当前中外研究成果的基础上有开创性的发展,是对当前和今后历史研究有启迪意义和导向作用的创新。

——安作璋

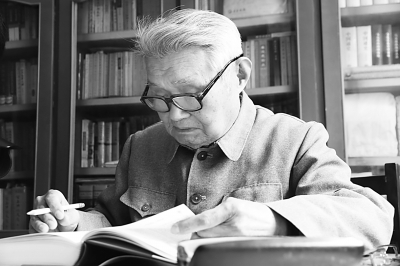

“我的一生非常简单,可用六个字来概括,那就是读书、教书、写书。”年近九旬的安作璋先生安详地坐在狭窄的书房里,身上自然流淌着一股浓烈淳厚的文化气息,静谧、璀璨。

安作璋,山东师范大学教授、博士生导师,一位敦厚谦和的慈祥老人,一颗学术界的璀璨明珠,在中国古代史、历史文献学、山东地方史,尤其是秦汉史的研究方面,有着很高的造诣。60多年来,他以丰富的著述、渊博的学识、高尚的品德、大家的风范,赢得了学林和社会各界的高度赞誉,成为中国秦汉史研究领域的扛鼎人物。

为人

功多而不矜,名盛而不傲

1927年1月,安作璋出生于山东曹县城内文庙旁一户书香之家,家门两边有副“忠厚传家远,诗书继世长”的对联。“长辈们经常给我讲这副对联的意思,教导我长大以后为人要忠厚,要好好读书。没有想到,这竟成为我一生遵循的两个信条。”

“1937年,当时我小学毕业,正好抗日战争开始,家乡被日军占领,日本人也在县城办了一些学校,但是我们都不乐意去日本办的学校读书。”安作璋随家庭转到乡下私塾读书。在家庭熏陶和师长的教诲下,他先后读完前四史和《资治通鉴》等书。

1944年秋,安作璋随流亡学生辗转到皖北阜阳,进入山东第二临时中学高中部学习。

回忆起这段艰苦岁月,安作璋说:“支撑我继续生活和学习的,就是我过去所熟悉的历史人物在逆境中艰苦奋斗、百折不挠的精神。我常用司马迁说过的一段话‘左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列’来激励自己。”

1947年中学毕业,安作璋以优异成绩考入齐鲁大学文学院历史系,投入著名文史学家栾调甫、胡厚宣、张维华、朱东润、莫东寅、韩连琪等先生门下,获得了许多终身受益的教诲。

在张维华先生的悉心指导下,安作璋主攻秦汉史,他午夜之前极少休息,总是如饥似渴地涉猎着先秦和秦汉的各种文献,前四史被他翻烂两套,四易寒暑竟有7个假期没有回家。

“在齐鲁大学学习的四年(1947—1951),我恰巧跨越了新旧两个时代,先是接受了乾嘉学派考据务实思想的影响,以后又接受了辩证唯物主义和历史唯物主义。”安作璋说,这都为他治学思想与风格的形成打下了坚实的基础。1951年,安作璋大学毕业,被分配到山东师范大学(原山东师范学院)历史系工作,迄今已走过了整整65年。

1954年2月20日、5月27日,短短3个月中,他的论文《西汉的西北屯垦》《论西汉农官的建置及其作用》就相继发表在《光明日报》史学版上,这在当时史学界青年一代中是非常罕见的,产生了很好的反响。

1955年,安作璋的第一部史学著作《汉史初探》由学习生活出版社出版,1957年由上海人民出版社再版。当时,他年仅28岁。1959年,其另一部学术专著《两汉与西域关系史》由山东人民出版社出版,1979年齐鲁书社再版。

“十年动乱时期,我被戴上‘反动学术权威’的帽子遭到隔离和批斗。”安作璋说,在那是非颠倒的年月,从事学术研究就等于“犯罪”,但他学术研究的步伐并未停止。

改革开放以后,已届知天命之年的安作璋迎来了学术的春天。1980年,他因研究成果突出从讲师直接越级晋升为教授。

安作璋被国内外历史学界誉为“今日秦汉史学界的重镇”。他功多而不矜,名盛而不傲,虽是国内外知名的历史学家,但他一直待人诚恳谦恭,虚怀若谷。他与熊铁基合作的长篇巨著《秦汉官制史稿》,从选题到完成,曾五易其稿,历时十载,才公开出版。

2001、2015年,安作璋在中华书局出版的两部论文集分别命名为《学史集》《学史集续集》,他说:“历史是一座取之不尽、用之不竭的宝库,活到老,学到老,也不一定能窥其门径,而升堂入室更不容易,因此本书题名曰《学史集》”,足见他的胸怀。

《文摘报》原主编肖黎曾多次向安作璋约稿,他回忆说:“先生每次寄来稿件时都要附上一段话,说自己虽然已经认真地思考才下笔,完稿后依然不太满意,如可用,希望能予以修改,文章长短由我确定,不必再商量。作为老先生,他总是这样平等待人,替别人着想,让我感到心里热乎乎的。”

责任编辑:安佳璐 [网站纠错]相关阅读

- 2017-01-24阿帕酒店事件只是日右翼恶行的“冰山一角”

- 2017-01-24温儒敏:生活在文学生活中

- 2017-01-22看杭州发挥党员群众“洪荒之力”

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号