韩天衡:丹青问道七十春秋

韩天衡:丹青问道七十春秋

2016年07月15日 15:15:34 浏览量: 来源:浙江日报 作者:刘慧

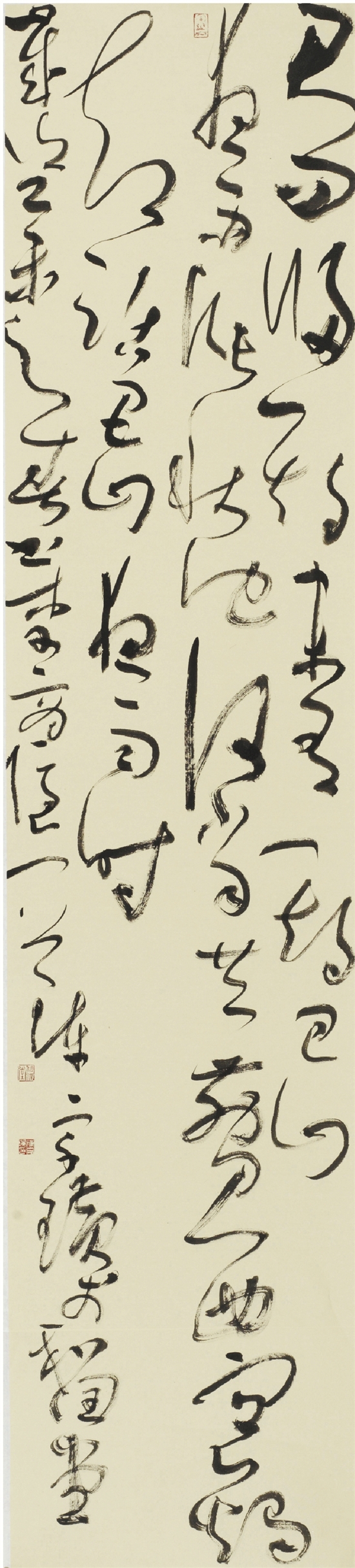

草书李商隐诗一首

踏石留印

著书立说

循矩又不囿于矩

绘画、书法和篆刻,是中国传统文化中三大本质不同而又密切关联的艺术类型。而当三大不同性质的艺术类型经由了名家的文化提升,也就自觉地开始了它们的“打通”追索。用韩天衡的话说:“艺术的各个学科和门类像一只大马蜂窝,如若持之以恒,把紧挨着的书、画、诗、文、印等蜂穴间的薄壁打通,必能左右逢源,产生神奇的复合化学效应。”

在韩天衡巡展的“不逾矩不——韩天衡学艺70年作品展”上,有首次参加西泠印社展的早期作品1963年方介堪题款的“韩天衡篆刻”。年轻时多年勤奋刻苦所积累的深厚传统学养和过人的传统功底,为他后来从传统中生发的创新意识和创新能力打下了坚实的基础,这也是韩天衡关于传统与创新辩证关系理论形成的起点和诱因。

其实,韩天衡深厚的底蕴,来自于同时展出的他先后出版过的百余种著作,其中《中国印学年表》《中国篆刻大辞典》多种理论著作填补了当代印学研究的空白,具有开创性和经典性。

善于思考的韩天衡,在《豆庐十论》中指出:如果不学习优秀传统,艺术必定是无根之木、无源之水。但推陈的本质是推新。学赵之谦、邓石如、吴昌硕,我们学的是旧吗?不是,这些都是他们当时创新、闪烁光芒的新东西。倒是学得和人家一模一样,才是旧的。推陈出新的本谛是推“新”出新,我们要推古人创造之新,出今日明日之新。

早在1982年,加入西泠印社第3年,韩天衡受邀编写《历代印学论文选》,向西泠印社80周年庆典献礼。要知道,当时篆刻的古籍少而散,时间只有1年2个月,要编这么一本“大块头”的文选,几乎是“不可能完成的任务”。然而,韩天衡清醒地意识到,这样一部文选的问世将对篆刻事业的发展起到何等重要的推动作用。他毅然接受了挑战。

怎么办?出文选先要汇集史料,手头掌握的远远不够。1982年的盛夏,韩天衡一个人来到火炉般的杭州,晚上住在一家小旅馆里,白天到西泠印社的库房里去“扒资料”。西泠印社的库房在里西湖的一座叫“葛岭”的山上。每天清晨,韩天衡肩背着一个军用水壶,外加两盘蚊香,再带上两个高庄馒头充当午餐。因为古籍极其珍贵,“闲人不得入”,他被反锁在库房里“啃书”。“许多文献的序和跋都是讲印学理论的,很有见地。那个时候没有复印机,我只能一个字、一个字抄下来。前人写字,多率意且卖弄,或正草隶篆,或龙飞凤舞,个别字看不准,只能依样画葫芦,回来再推敲。”谈起往事,韩天衡记忆犹新。实在忙得来不及的时候,韩天衡叫来了他的学生孙慰祖帮忙抄笔记。才一个星期,孙慰祖的眼睛就肿得像两只乒乓球。可见工作的强度了。

经过近一年的搜集、查抄、考证、梳理,《历代印学论文选》终于成稿,这是有史以来收集印学论文最多、最精当的一部专著。

其实,上世纪80年代初,韩天衡就写过填补相关领域空缺的《九百年印谱史考略》。他从20多岁开始读这方面的书,做笔记,从全国各地图书馆、私人藏家乃至日本、新加坡都找书来读,前前后后看过4000余种。一直到今天,凡是没有见到过的印谱,他还在做笔记。

还有《中国篆刻大辞典》一书,他前后编了15年。撰写《篆刻病印评改200例》,把一方印从构思到完成的整个过程,由若干次“否定”到最终“肯定”的运心用智的过程一一揭示。该书短短一年就再版4次。

在韩天衡看来,一个人对世界的认识,对艺术的追求,穷尽一生的努力和探索,也只能接近于真实和目标,岂有从心所欲?但在这接近的过程中,往往又会人为地形成这样或那样的规矩,某些规矩又束缚着人们进一步探索和发展脚步,循矩而又不囿于矩,在肯定中作智性的不屈不挠的否定,才能在艺术上从心所欲,敢于越陈规,常变常新,才能使艺术生命常青。

责任编辑:张磊 [网站纠错]

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号