韩天衡:丹青问道七十春秋

韩天衡:丹青问道七十春秋

2016年07月15日 15:15:34 浏览量: 来源:浙江日报 作者:刘慧

人物名片

韩天衡,1940年生于上海,祖籍江苏苏州,号豆庐。擅书法、国画、篆刻、美术理论及书画印鉴赏。现任中国艺术研究院中国篆刻艺术名誉院长、上海中国画院顾问、西泠印社副社长、中国美术家协会会员。国家一级美术师,享受国务院特殊津贴。

他,4岁习字,6岁刻印,35岁学画,75岁首办大型个展。

韩天衡,自幼酷爱金石书画,从方介堪、方去疾先生治金石及印学,从马公愚、陆维钊先生习书法,从谢稚柳先生攻国画及美术理论,最终贯通书、画、印、文。

继去年6月以来“不逾矩不——韩天衡学艺70年作品展”分别在浙江美术馆、湖北美术馆、上海中国画院和韩天衡美术馆巡展之后,今年6月17日,“丹青问道──韩天衡学艺70年特展”又在澳门艺术博物馆开幕,吸引了众多观众留连忘返。7月12日,远道而来的韩天衡出现在桐乡君匋艺术院“凤鸣探道——蒋频书画展”开幕式上,专程为弟子蒋频的书画展致辞,记者对他进行了专访。

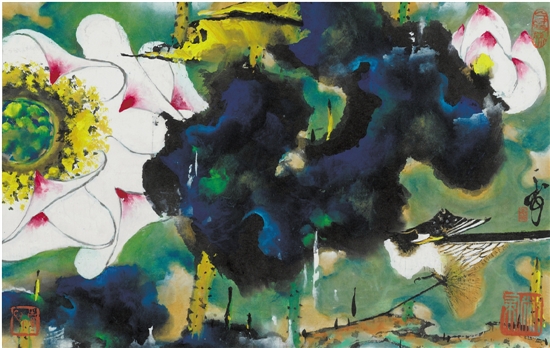

白荷栖禽

不逾矩不

贯通诗文书印

墨韵荷香,书画畅怀。70张绘画、70方篆刻、70幅书法,还有前后出版过的100多种书,勾勒出韩天衡70年学艺的清晰轮廓。

那两幅丈二巨制的《松云皓月图》和《杨万里诗意图》尽显笔墨淋漓和绚丽色彩——水墨的清灵,重彩的华丽,两种不同的风格,从骨子里透射出文人画特有的雅致和幽远气息,给人无尽回味。

那巨幅榜书《涛声》《不逾矩不》和《杜甫江南逢李龟年诗》充分显示了“老大努力”深厚扎实的书法功底、超人的驾驭笔墨能力和饱满的创作激情——韩天衡首创的“草篆”在古典式篆书中,大量使用草书的表现手法,赋予篆书崭新的生命活力,更富于运动感和节律美。

“这些创作不是为了展览而刻意为之,而是尽最大可能对自己的一种激励。”但展览还是引来无数观者的好奇:展名何为叫“不逾矩不”?

韩天衡这样解释这个看上去有点奇怪的展览主题词:孔子讲,七十而从心所欲不逾矩。“不逾矩”从某种程度上讲是把握到了规矩,实际上规矩谁能把握得住?尤其艺术观与艺术风格不应该静止,要与时俱进。所以他在孔夫子讲的“不逾矩”后面加一个“不”字,既要讲规矩,又不能完全被规矩所束缚,本质是一个“变”,这也是他坚持的艺术信条。

我们从“不逾矩不——韩天衡学艺70年作品展”中通过210余件书法、绘画、篆刻艺术精品,充分领略到韩天衡不同时期不守旧、不自缚、不懈怠、不信邪的艺术创作风格和哲思理念:他的草书气势雄阔,风神洒脱,个性鲜明。古典式篆书加草书的表现手法,赋予篆书崭新的生命活力,更富于运动感和节律美;他所作国画讲究笔墨意趣,由明清上溯宋元,复又渗入时代精神,体现出洁莹、清奇、恣肆的独特风神。

漫步展厅,人们会情不自禁地沉浸在一片水墨中,水墨松月,水墨芦滩……都特别讲究气氛的渲染。

如果说,文人画对于诗、书、画的“打通”,扩展了画家画,而使“绘画”变得更接近于书法,那么,韩天衡对于文人画、画家画的“打通”,则使接近于书法的“绘画”更靠近了绘画。

于是,人们懂了,韩天衡学艺70年作品展的含义:学艺和从艺,虽一字之差,但“学”和“从”天壤之别。

70年,韩天衡苦中生乐,唯一与学为伴。往昔是这般学过来,今后还将这般学下去。唯有不断地学习,不断地吸收,不逾矩不,才能老勿自缚、老则不萎、老而弥坚、老有所得、老去无悔。

“艺术是我的至爱,是我精神生命的支柱。”韩天衡始终怀着很纯粹的想法:就是不断地拓展自己的艺术空间,形成一个多领域的高端学术体系。

责任编辑:张磊 [网站纠错]

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号