韩天衡:丹青问道七十春秋

韩天衡:丹青问道七十春秋

2016年07月15日 15:15:34 浏览量: 来源:浙江日报 作者:刘慧

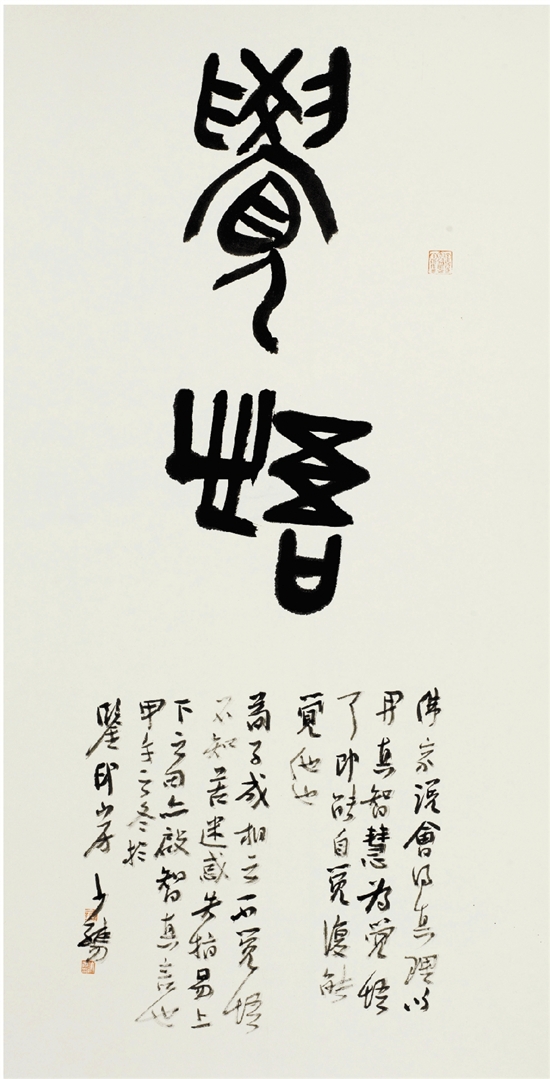

篆书《觉悟》

拜师学艺

不疯魔不成活

韩天衡在70岁时刻印自称“老学生”,73岁时又刻“老大努力”印自勉,75岁再刻“老来多梦”……观其展览,可见韩天衡其深厚的传统功底,尤为难得的是能够做到“以最大功力打进去,以最大勇气打出来”,做到独树一帜。

说起心爱的篆刻艺术,韩天衡眯眼陷入沉思。“我的父亲,早年象牙生意做得很大,抗战时日本人的炸弹将其仓库全部烧掉,韩家一下子变成赤贫。但父亲喜欢文化,家里还保有刻刀。”韩天衡天性喜欢篆刻,6岁时就开始刻图章。“当时人小,不知道钢刀的厉害,有一次一刀刻下去,割下一块肉来,一下子喷出了很多血。”韩天衡说,“我感到血是不能白流的,所以一定要把印刻好。”

读书时,偏科厉害,韩天衡的数理化不行,无法按照志愿去读艺术院校,于是1956年就进了工厂。第二年,他拿到每个月60块钱的工资,可以买一些喜欢的东西:字画、印谱、字帖、石头、刻字刀,回到宿舍,就是写字、刻图章、画画,立志要成为艺术家。

1959年,年仅19岁的韩天衡“投刀从戎”,踏上了山明水秀的温州,成为了东海舰队温州水警区的一位战士。不久,就被借调到水警区俱乐部搞宣传,这使韩天衡一下子有了大量的时间临帖摹印习画。他还借用了陆游的诗句,把自己的小小天地取名为“平戎阁”。

“参军,是我一生的转折。”韩天衡说,那些年在温州,他遇到了生命中至关重要的几位恩师——现代篆刻代表性印家方介堪,书法家马公愚、陆维钊和词学家梅冷笙。“天衡”之名即为方介堪先生所赐。而梅冷笙先生时任温州图书馆馆长,馆内库房收藏了许多珍贵古碑帖、古印谱,这为韩天衡打开了一扇艺术殿堂的大门。

于是一有假期,韩天衡就会换乘两三辆公交车,花上3个多小时从军营所在的郊区赶到市区,如饥似渴地阅读古籍,然后掐着时间赶回军营。梅老看到他来也匆匆,去也匆匆,最后动了恻隐之心,破例让韩天衡把古印谱带回军营勾摹研读。“有几本珍贵的印谱,都是解放前用金条换来的。”韩天衡捧着这些书,如获珍宝。珍本《清仪阁古印偶存》里面竟有400多方印,韩天衡用了3个月的时间全部临完。

“部队对军容军纪的要求是很严的,夏天也必须戴帽子、扣紧风纪扣。大热天,我一天奔波往返,回到驻地时,一摘下帽子,帽子直往下滴水;脱下衣服,衣服后背上都是白花花的盐。”在东海舰队温州水警区的4年里,韩天衡没有看过一部电影一场戏,一有时间就静心游艺于方寸之间。

韩天衡记得,方介堪第一次问他:邓石如是清朝中期一位杰出篆刻大师,你有没有学过他的印?韩天衡答:没有。方介堪说:看你的印,跟他暗合,所以你千万不要学我,你学我,将来超不过我。

由此警言,韩天衡没去临摹方介堪的印,而是广泛地临摹历代的精品。“后来,我的印学能够形成一个自己的体系,要感谢我的方先生。”韩天衡笑言,方先生看了他的印后,只是说:这个好,这个不好。没有进一步的分析,所以韩天衡回到军营以后,只有自己去琢磨,品读了很多古书,慢慢摸索自己的刻法。

太阳跳出了东海,大地一片光彩。当海军几年里,看到渔民在瓯江上摇橹,韩天衡竟悟出了真正的直线条是从曲线里面来的,真正的曲线条又是从直线里面来的——直中曲,曲中直,深浅有度,左右荡漾,才是理想的线条。

不可想象韩天衡在温州待的4年多时光里秦汉印就临摹了3000方,打下了基本功。正应那句“不疯魔,不成活”的老话,韩天衡那时候临摹刻印,每天至少几方,有时要几十方,刻得手痛颈疼,也都顾不上了。“印刻好了,得磨平了才能再刻。”那时磨石章的砂纸很难买,韩天衡就把营房里的水泥地面当砂纸。磨啊磨,等他调离温州时,那大片水泥地已经被磨得像镜面一样了。等到1964年,韩天衡从温州回到上海后,凭借其自成一家的篆刻,为刘海粟、李可染、谢稚柳、程十发、黄胄、陆俨少等国画大家制印。

“攻艺不能以有小成而大快。”韩天衡说,艺术难的不是登山,是登天。登山只要有耐力、有时间、有体魄,不出意外总能登顶。登天比登山何止是艰辛千万倍,求知和求新要有自己的方向和定力。

责任编辑:张磊 [网站纠错]

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号