大学生实习符合自身预期的占7.84%

大学生实习符合自身预期的占7.84%

2016年07月11日 14:34:00 浏览量: 来源:人民日报客户端 作者:

7月一到,在北京一家媒体工作的李洛发现,办公室多了一些新面孔。这个“信号”提醒她,大学生的暑假到了。在李洛印象里,办公室隔一段时间就会有新的实习生出现,每到暑假,实习生会格外多。

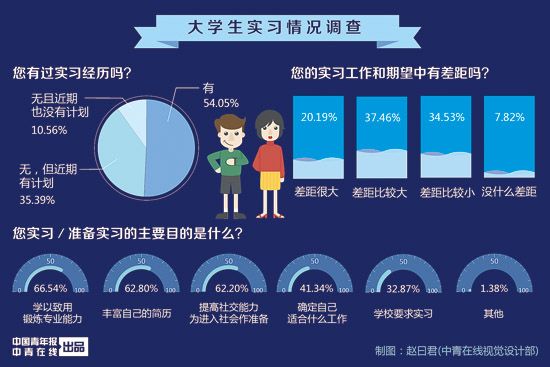

近日,中国高校传媒联盟针对大学生实习状况进行了一项调查,共收到310余所高校大学生填写的568份问卷。调查显示,54.05%的大学生受访者有过实习经历;35.39%没有实习经历,但近期有实习计划;10.56%没有实习过,近期也没有实习计划。

李洛介绍,在她带过的实习生中,有研究生,也有本科生,最小的才上大二,其中不乏为了实习而实习的跟风者。这些大学生实习,得到预期的收获了吗?

实习不符合预期为什么

陪医生查房,写病例报告,看护重病号,这是高原见习期间的日常工作。高原是上海一所医科大学的临床医学专业学生。在局部解剖学课程上,他解剖过人体标本,但更多的时候,高原只能把小兔子、小白鼠当病号。大三,学校安排高原和他的同学到医院实习。高原本以为实习期间可以为病人看诊、治疗,但实际上,他每天的任务仍以临床观摩为主,自己动手的机会几乎为零。

这与高原想象中的实习有很大差距。“实习的时候,我们没有像想象中那样获得足够多的动手机会,有些‘运气好’的同学可能会碰到一些阑尾切除之类的小手术。”

中国高校传媒联盟调查显示,在306位有过实习经历的大学生受访者中,认为实习期间所从事的工作与自己的期望相去甚远的占20.19%,觉得差距较大的占37.46%,7.82%的受访者觉得实习收获符合预期。

在武汉读秘书学专业的李倩曾在放假期间来到一家事业单位实习。尽管单位的名字听起来很“高大上”,李倩却有些郁闷。“每天早上到办公室后的工作就是烧开水、打扫办公室,下午则是复印文件、盖章。”过于简单枯燥的工作,让李倩每天“刚上班就等着下班”,她向笔者坦言,以后再也不会找类似的实习或工作了。

走上实习岗位才发现不符合预期,不是一些大学生产生心理落差的唯一原因。发现自己工作起来吃力、专业知识或能力不足,也是大学生不满意实习效果的原因。

高原在跟随主治医师查房时,时常觉得自己的专业知识储备不够,难以在临床实践中灵活运用,这些以前并不会引起他足够重视的细节却很可能造成诊治时的疏漏。

这个暑假,学电子信息工程专业的小华来到北京一家互联网公司实习,做后台优化检测员。小华需要进行话统分析,配合前台测试,做信令跟踪。与高原类似,实习刚进行两周,小华便感觉“压力山大”:“学校里学的知识很笼统,而工作中则要求解决实际问题。所以,我目前操作起来还是有一定难度的。”

认可实习有助成长的仍占多数

安徽一所高校的辅导员张鑫认为,大学生实习后的真实体验与预期效果产生一定反差是一种常态,不必过分惊讶。“如果大学生坚持套用高度统一、刻板单调的课本理论,来应付职场的千变万化和社会的丰富多彩,势必对实习期间的工作环境、人际交往等多方面产生差评。”在张鑫看来,这恰恰是要鼓励、引导大学生主动投身实习的关键所在。

在有指导实习生工作经验的李洛看来,实习生到一家单位是去学习的,而不是去践行职业理想的。“以我所在的媒体行业为例,我认为实习生首先不能太心急。有的实习生就是抱着写能让他们出名稿件的心态来的,但他们应该明白,这样的心态是不对的。”

责任编辑:马美子 [网站纠错]相关阅读

- 2016-07-08责问过后须问责

- 2016-07-07衢州:烈日下的“绝缘哥”

- 2016-07-07让孩子因为我们而幸福

- 2016-07-07359名在京工作的农民工拿到大学毕业证

- 2016-07-07瑞安:启动防台风IV级应急响应

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号