“互联网+古籍”:梨洲文献馆的数字化复活

“互联网+古籍”:梨洲文献馆的数字化复活

2016年10月31日 20:30:25 浏览量: 来源:宁波日报 作者:方其军

曾经的梨洲文献馆设在余姚龙泉山的中天阁

古籍普查过程中,文保人员为古籍装上护夹

原本只能实地查阅的古籍,如今可轻松上网浏览

余姚素有“文献名邦”美誉

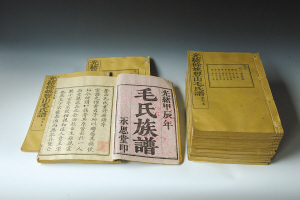

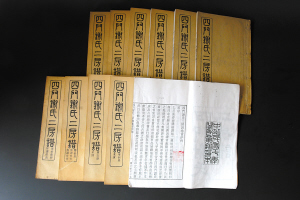

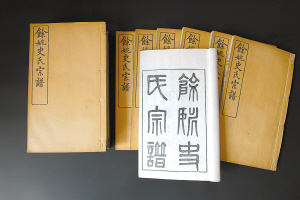

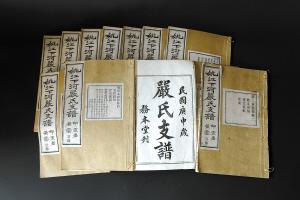

“江南望族的生长图景是怎样的?与地域水土的关联在哪里?作为北方省份的作者,我很想对此有所了解,以作为写作的资料储备。但是,平常又没有集中的时间去南方城市或大型图书馆查找资料。”陕西安康籍的散文作家陈文芳在微信朋友圈说,“偶然,在网上看到梨洲文献馆平台,点进去看,发现有一系列的南方家谱,还有诸多古代文人著作,这正是我所需要的。我瞬间有一种得来全不费功夫的收获感。”

梨洲文献馆古籍资源库查阅平台(http://www.lzwxg.cn),是由余姚市文物保护管理所创设的古籍数字化网络共享载体,目前,处于一边提供查阅服务、一边补充完善的状态。现已上传古籍44部,计180册。更多古籍还在不断翻拍、上传中,预计最终将成为收纳上千部古籍的数字化书库。据有关人员介绍,由县(市)文物保护部门提供,不设门槛、纯粹公益的“互联网+古籍”服务做法,在省内甚至在全国范围内相当罕见。

作为实体的梨洲文献馆,曾经是真实存在过的,它在传承余姚文脉方面担当过重要角色。然而,随着时代变迁与机构更替,梨洲文献馆逐渐卸下了历史使命,淡出民众的视线。而如今,在“互联网+”形势下,另一种形式的梨洲文献馆应运而生。仰仗“互联网+古籍”技术利用,梨洲文献馆得以数字化复活。

梨洲文献馆舍

前尘眷恋,旧梦余温

长久以来,不少人或许会纳闷一件事:在许多资料上常常会看到某本书、某幅画被注明收藏于梨洲文献馆,那么,梨洲文献馆实体到底在哪里呢?普通市民确实不得而知。余姚市文保所所长李安军介绍称,余姚的第一藏书楼是位于梁弄镇的五桂楼,而第二藏书楼就是梨洲文献馆。梨洲文献馆虽然比五桂楼要“年轻”得多,但是,在挽救历史文脉上,作用却不容小觑。梨洲文献馆曾经设在余姚龙泉山上的中天阁,由德高望重的姜枝先先生创办,并兼任馆长。

姜枝先是何许人?姜枝先(1902年—1993年),字凤书,号昌后,余姚城东通德乡姜家渡村(现属梨洲街道)人,著名爱国进步人士,为余姚的经济、社会、文化发展,有过积极的作为与贡献,余姚市政协文史委曾专门为其汇编《姜枝先文集》存世。解放初期,有大量散落的图书文物经有心人搜集,堆放于余姚县人代会党委会的办公室中,逐渐至“堆积若丘陵”的程度。杜天糜、邵之炳、仇庆冠、姜枝先等有识之士见此情形,极力倡导成立一个图书馆,以使这些图书文物有一个良好的去处。有人提议,这个图书馆以黄梨洲先生之名命名,用以集中存放图书文物。

1954年2月,浙江省文管会批示“准许设立梨洲文献馆”,余姚县人民政府指定龙山书院旧址中天阁为馆址(现又称“王阳明讲学处”),姜枝先出任馆长。经过募集经费、修葺房屋,同年底,中天阁作为梨洲文献馆馆舍已然整饬清爽,重拾书院风采。于是,所有图书文物搬运上山。据统计,当时馆藏书籍数以万计,名家字画300余幅。梨洲文献馆成立后,先后出版了一些刊物。然而,在“文革”期间,此处受到重大冲击。当时,红卫兵数次逼迫姜枝先交出馆舍钥匙,但他没有妥协。因为他的坚持,大量珍品逃过劫难,其中,就有王阳明的真迹《寓赣州上海日翁手札》。

1959年,因机构调整,梨洲文献馆的所有文物藏书移交给余姚县博物馆,职能改为县博物馆历史部。1962年,余姚县博物馆撤销,所有业务归余姚县文化馆接办,梨洲文献馆名义上仍继续保留。至此,梨洲文献馆几乎走向名存实亡。1990年,梨洲文献馆中的陶器从中天阁搬入余姚县文保所库房。1998年11月,梨洲文献馆的书籍也被搬入余姚市文保所库房。

在此后漫漫的一二十年间,梨洲文献馆基本处于若有似无的状态。2010年冬,原由梨洲文献馆所藏的文物图书,全部搬入保管条件更好的余姚博物馆古籍库房。至此,梨洲文献馆成了存在于人们口中的传说。然而,不少有识之士还是殷殷惦念“梨洲文献馆”这块金字招牌,盼望着哪一天可以重新启用。

数字化信息时代的来临,这一愿望的实现出现了另一种可能。世事有巧合,而这种巧合,或许就可以称为缘分。在梨洲文献馆成为“传说”后仅一两年,2012年3月,依据上级统一部署,余姚市文保所全面启动、开展古籍普查工作。此项工作,所依据的是《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》《浙江省人民政府办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》以及浙江省中华古籍保护计划,确定要为境内的每一部古籍办理一张“身份证”,当时预计在2015年12月基本完成。

许多人意识到,这将为穿透时光迷雾、重拾“梨洲文献馆”的书香,带来良好的契机与条件。余姚籍著名作家、《河姆渡文化探原》作者陈忠来在听闻古籍普查和数字化处理的消息后,在一个清晨特意登临龙泉山,感慨地说:“叩开中天阁的门扉,缓缓跨进门槛,似乎还能感受到那种前尘的眷恋与旧梦的余温。而在许多读书人的心里,这种眷恋与余温聚积而成的,或许就是对于相应新生事物的呼唤。”

责任编辑:张磊 [网站纠错]

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号