文化特派员手记 | 蓝珊华:传承就是一小步再一小步

文化特派员手记 | 蓝珊华:传承就是一小步再一小步

2025年09月18日 22:21:28 来源: 作者: 文化特派员 蓝珊华

2025年9月17日下午,新学期的校园还沉浸在宁静的氛围中,绍兴市柯桥区秋瑾中学体育馆内,已响起规律的脚步声。两条彩绸金龙在空中翻滚腾跃,仿佛被注入了生命。

2025年9月,绍兴市柯桥区龙尾山村舞龙传承人邵文龙在示范教学。徐晔 摄

自2025年5月,“龙腾柯桥·非遗传承——非遗舞龙进校园”活动拉开帷幕后,这场关乎文化传承的接力正式进入系统化教学的新阶段。本次教学面向初中一、二年级学生,为期一学期,每两周一次、每次45分钟,采取理论讲解与实地训练相结合的方式展开教学。

“停!龙头再抬高一点,对了,就是这样!”龙尾山村舞龙传承人邵文龙抹了把汗,继续示范。秋瑾中学的学生们好奇地观察舞龙舞狮道具,认真模仿每一个动作。这是我们为秋瑾中学准备的新学期第1场示范教学,每个人都憋着一股劲。

谁能想到,就在半年前,我们面向社会发出的舞龙队招募令仍石沉大海……三月春风拂过,我坐在村书记办公室,一连串问题忍不住冒出来:“社会招募没人响应,怎么办?”“能不能发动村里年轻人来舞?”“或者从街道层面召集一批年轻人,可行吗?”村书记沉默地摇摇头,掐灭了手里的烟,又点燃下一根。

作为龙尾山村的民俗符号,水上舞龙在物资匮乏年代几乎断代。如今虽重建队伍,但青黄不接的传承困境始终摆在面前。一个问题沉甸甸压在我们心头:老一辈的手艺,难道真要断在我们这一代?

那段时间,我翻遍通讯录,想尽办法,却始终找不到破局之口。

转机来得偶然。一天,我在朋友圈刷到一条关于舞龙的推送,眼前顿时一亮。几经辗转,我通过一位校友联系到他的老师,又由此结识了浙江大学公共体育与艺术部副教授姜凯老师。

抱着试一试的念头,我拨通了那串陌生的号码。作为村里的文化特派员,我把现状和期盼一一说明:“我们真想把这门手艺传下去,但年轻人忙的忙,没人愿意学。所以想从娃娃抓起,特别需要专业力量的支持。”原本已做好被婉拒的准备,甚至提前准备了一堆“非遗传承对地方多重要”的“大道理”。没想到,姜老师在了解情况后,不但没有推辞,反而真诚地表示支持,虽然他也坦言时间上有些紧张。

“没关系,我们可以全力配合您的时间!”就这样,我们搭上了“专业指导”的列车。同时,通过街道社会事务办公室,我们联系到了秋瑾中学。校领导高度重视,亲自来到村里,共商舞龙进校园的事宜。

于是,2025年5月,我们第一次走进秋瑾中学。

当姜老师在台前秀出冠军级“狮子打滚”,台下500多名学生的眼睛一下子被点亮了。几个男生忍不住跟着比画起来。那一刻,我看见了火苗。

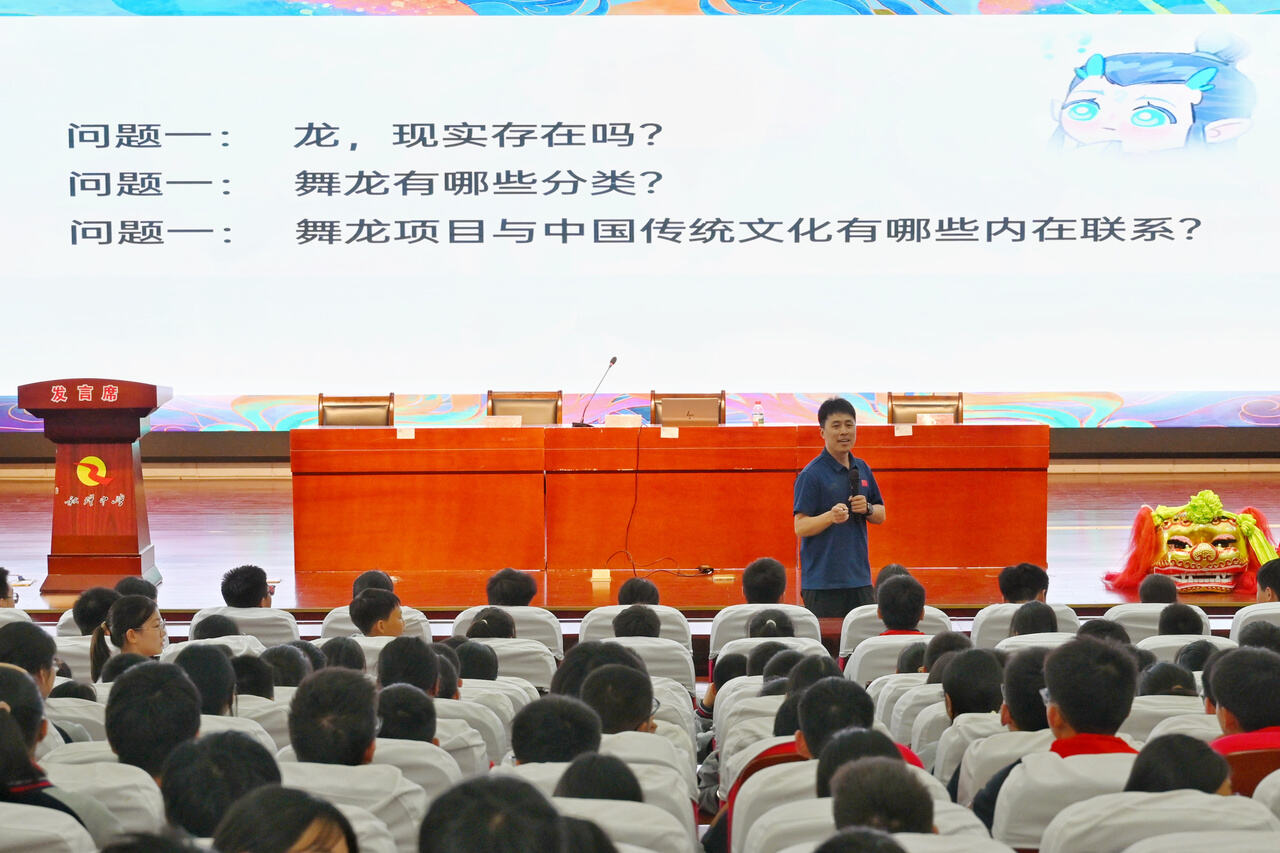

2025年5月,浙江大学公共体育与艺术部副教授姜凯在秋瑾中学开设讲座。陆伟 摄

但真正的挑战还在后头。把舞龙引进课堂,远不止跨进校门那么简单。课程怎么设计,老师怎么培训,安全如何保障,每一个问题都让我夜不能寐。最难的时候,我也不禁自问:如此奔波劳心,到底值不值得?

开学前,我们特意请秋瑾中学副校长来村里商定新学期的教学计划。“先由村里舞龙传承人上几节示范课,再由我校老师逐步接手。”学校提出的方案,是一份沉甸甸的信任,更是一副重重的担子。

秋瑾中学的学生们对舞龙道具充满好奇。徐晔 摄

接下来的日子像被按了快进键。村宣传员邵颖超争分夺秒向姜凯老师“取经”,龙尾山村舞龙传承人反复打磨舞龙基本动作,我们一起改教案、写逐字稿、做课件,丝毫不敢懈怠。

如今,秋瑾中学与龙尾山村已共同启动“非遗舞龙传承计划”,通过导入高校专业资源、建立传承体系、培育复合型传承队伍,我们正努力探索一条“专业引领-教育转化-乡村活化”的非遗保护新路径。我们希望搭建起的,不仅是一个传承平台,更是一座让非遗舞龙从“活态传承”走向“活态创新”的桥梁。

龙尾山村的锣鼓依然在响,一声一声,敲出文化传承的节奏。这条路确实很难,但每一步,都值得。

因为我们知道,我们终于又往前迈了一小步。

一小步,再一小步……

(作者简介:蓝珊华,省级文化特派员,浙江共产党员杂志集团《浙江宣传周报》编辑部记者、编辑,目前结对绍兴市柯桥区福全街道龙尾山村。)