浙江省委这场重磅会议,为何选在温州?

浙江省委这场重磅会议,为何选在温州?

2025年10月14日 15:49:54 来源: 潮新闻 作者: 记者 周琳子

省委城市工作会议10月11日至12日在温州举行。省委书记王浩出席会议并讲话。省委副书记、省长刘捷主持,省政协主席廉毅敏、省委副书记王成出席。

这场会议全面落实中央城市工作会议部署,系统部署了“7个着力”的重点任务,提出浙江要高水平建设现代化人民城市,擦亮“浙里城市、幸福家园”金名片。

时隔十年,中央城市工作会议为新时代新征程城市工作指明方向,会议战略意义深远。浙江则将省委城市工作会议这场重磅会议开到了温州,又有何深意?

温州是民营经济发源地之一,改革开放以来民营经济蓬勃发展,但与温州的知名度影响力相比,城市建设相对滞后。温州坚持“一张蓝图绘到底”,以实施“强城行动”为牵引,以城市更新为抓手,全力推进城市内涵式高质量发展,城市发生了精彩蝶变。

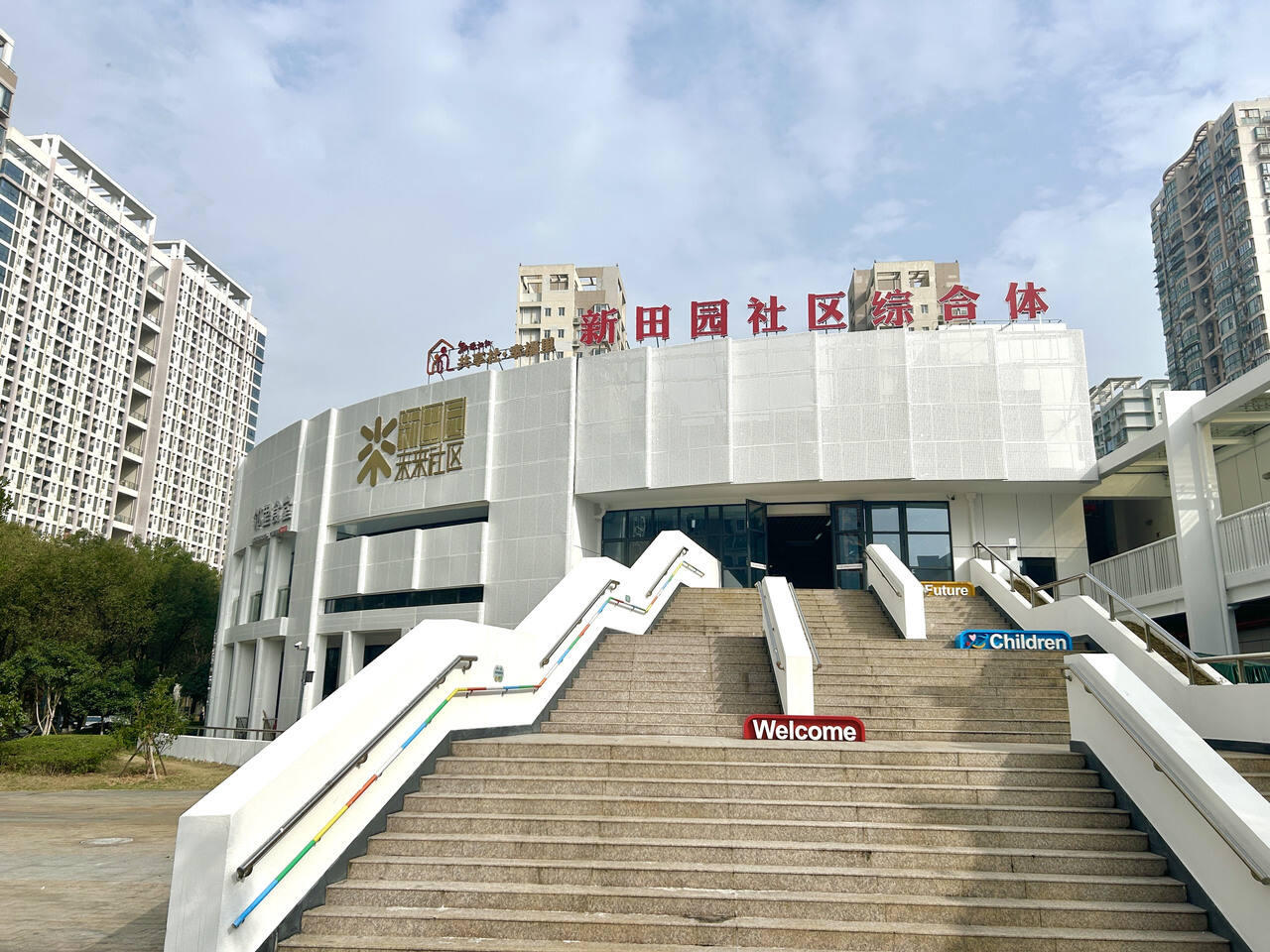

会前,与会领导集体现场考察中国(温州)数安港、东屿片区更新项目、新田园社区,并乘船察看瓯江沿线两岸特色风貌及公共空间。记者跟随考察团,看温州如何着眼大格局、干在细微处,通过理念、服务、面貌三大变化,“绣”出自身特色的品质品牌?

理念之变:旧工厂里聚拢年轻人

建设富有活力的创新城市,既要做深做透“两新”融合文章,也要系统完善创新生态。如何着力培育创新生态、打造创新城市,让每一个空间都成为创新阵地,不断增强城市发展内生动力,温州数安港里藏着答案。

位于温州瓯海区,上世纪80年代末的老旧工业区如今是万名青年创新创业集聚的中国数安港。2022年才启动建设的数安港,仅仅3年,就吸引了人工智能产业865家生态企业。“整个核心区已经爆满,我们又沿瓯海大道布局九大板块、十大社区,入选国家数据要素综合试验区示范园区。”市政协副主席曾瑞华介绍。

最早的一批老旧工业区,如何长出人工智能产业平台,成为新兴产业的动力源?这得益于“腾笼换鸟”,探索老旧工业区内涵式发展的温州路径。过去,众多工业区为民营经济发展提供了重要空间,随着年代推移,这些工业区逐渐老化。让大量旧工业区重新焕发生机,是温州发展道路上的“必解之题”。

近年来,温州市委、市政府实施“强城行动”,大力推进老旧工业区有机更新,走出一条“地、钱、人”协同联动的旧工业区改造提升路径,2022年以来,全市1.69万亩老旧工业区实现“腾笼换鸟”,带动2024年全市规上工业增加值增长10.2%、增量117亿元,增速和增量均居全省第1,其中增速连续30个月高于全国全省平均水平。

温州“七山二水一分田”,如何用全省6.9%的存量工业用地,贡献出全省10%的工业增加值,亩均工业增加值132.3万元/亩、居全省前列?在推进过程中,温州转变了两大理念:

首先,空间不是完全靠扩张出来的,而是靠集约高效挖潜出来的。

温州率先划定“工业红线”,实行“征而不拆、保留肌理、分类改造、植入产业”,大力发展城市工业,抓住全国低效用地再开发试点契机,出台规划弹性管控等20条支持政策,累计完成工业低效用地再开发2.13万亩,总量全省第二。此外,温州还打造“向上”产能,支持实施“工业上楼”,全市拆后新开工建设2224万方,相当于新增工业用地8100亩以上。

其次,人口集聚不是房地产越多人越多,而是宜居宜业才能留住人。

数安港导入人工智能赛道的同时,园区外形仍处处可见80年代房屋的肌理,产业新兴、环境复古。

走出企业厂房等工作区域,一眼就能看到数安港的C9艺术空间,总面积4000余平方米,也是由老旧厂房改造的,有网红咖啡厅、各国餐饮美食等,步行2分钟就能到达青年人才公寓,很受年轻人喜爱。

像这样的改造案例,在温州主城区的“一港五谷”里已经随处可见。3年来,温州累计新增孵化空间936万方,新增空间导入生命健康、数字软件等赛道,以蓬勃的新产业吸引年轻人。

服务之变:老小区里生活美滋滋

都说城市工作“三分建、七分治”,城市的深层价值不仅在于高楼大厦、车水马龙的繁华,更在于日常生活中触手可及的便利与舒适。人性化的服务,让鹿城区的新田园社区这个20年房龄的社区,虽然是老房子,也能提供好房子的配套服务。

下午4点多,鹿城区的新田园社区党群服务中心,犹如一个开放式的社区校园:放学的孩子走进课后托管教室,文艺爱好者相聚练琴、画画,运动区则有居民相约锻炼。傍晚时分,社区食堂提供30多种菜式,以每两2.98元、荤素统一的价格,为居民提供实惠、便利的晚餐。

有意思的是,在这里提供服务的人也是社区居民。“我们组建甜瓜社群,以空间合伙模式,引入社区内有一技之长的居民提供高性价比服务。服务中心现在有参与合伙的居民30多人,社区志愿者300多人,全年向居民开放,每年开展活动1200余场,服务居民超18万人次。”社区负责人介绍,例如尤克里里启蒙班单节课费用不到40元,童趣乐园每周设免费时段供居民畅玩。

丰富的服务满足多元居民群体的需求,因此这里的居民里有居住多年不愿搬走的老人、读书工作在附近的年轻家庭,还有各层次人才和来温工作的外国人。

服务网络的构建,还关注不同职业人群的一天、一生所需,聚焦外卖员、环卫工人、网约车司机等群体的“歇脚难题”,在人员密集区布局“城市驿站”,构建15分钟暖心服务圈。为吸引更多人才创新创业,温州实施“新温州人青年安居计划”,为45周岁以下求职者提供“两次共14天免费住宿”,并为高层次人才开通子女入学“一站式”绿色通道。

在注重治理精细化的同时,温州还在科学化、智能化上下功夫,把全生命周期管理理念贯穿城市规划、建设、治理全过程各环节。

迭代城市大脑3.0系统,建成集事件调度、物联感知、AI分析于一体的城市运行管理中心,对占道经营、道路破损、垃圾暴露等问题实现自动识别、智能预警与派单处理,城市管理问题处置效率提升60%以上。例如污水治理中,就会安排AI机器人通过视频排查,由AI图像识别管道缺陷问题,并通过非开挖修复方式进行维修,降低维护成本60%以上。“小网格治大污水”应用既解决了污水偷排混排漏排的问题,又有效解决了城市建设“开拉链”问题。

温州还打造“智慧场景”生态,搭建“云端守卫”“智慧工地”等40余个场景,全省率先推出“智慧绿波”,依托智能算法动态调整红绿灯,车辆根据设定车速即可享受“一路绿灯”,全市平均车速提升14.7%、拥堵指数下降10.4%。

面貌之变:废弃遗址里文化活起来

城市的深层魅力不仅在于满足柴米油盐的生存所需,更在于承载“诗和远方”的精神寄托。

在鹿城区的东屿片区,温州地区首座骨干电力发电厂——东屿电厂于2007年停运。如果没有工业遗址保护,这里或许早已被推倒建成新楼房,人们也只能通过照片想象它曾经的辉煌。

幸运的是,温州在这里实施首例“部分拆除重建+综合改造更新”一体化实施的有机更新项目,融入工业遗产保护、产业升级、生态修复与文旅开发等元素,让昔日的东屿电厂如今成为国家工业遗产,成为城市里的现代文化地标。

31.4米高,几乎是10层楼的高度,当旧电厂的“4号锅炉”露出庐山真面目时,考察人员纷纷拿出手机拍照留念。亲眼看见,更能感受这套完全国产的发电机设备的厉害——当年投产后发电量是前一年的5倍,电厂发电量曾占全市总发电量的60%以上。“我们对它进行了原真性修复,并在原址打造工业遗存展厅,希望保护城市的历史记忆。”温州市工业与能源集团董事长林照光介绍,自2024年5月1日开馆以来,接待团体游客和研学学生共计约30万人次。

工业遗址也不仅仅是保留记忆,透过展厅围栏,就能看到正在紧张施工的4幢科创孵化器产业楼,它们将于今年12月份完工,将引入人工智能、数字经济、生命健康等产业,预计每栋楼年产值可突破1亿元。

不光是对旧遗址实施保护,温州作为国家历史文化名城,历经千年,老城城址未移、格局未变,很多坊巷肌理保留至今,留下了五马街、墨池坊等历史文化街区和江心屿、松台山等历史地标。因此,在推动千年斗城和城市建设与有机更新中,温州一直在探索走一条融合传统与现代的创新之路,防止“大拆大整、运动式改造”。按照“一年一街区”节奏渐进更新,在修缮了五马街、公园路基础上,去年修缮了墨池坊,今年正在修缮朔门古港街区,逐步“串点连线成面”。

经过“保护-提升-活化”路径,温州各地的历史文化街区已经成为有记忆、有温度、有活力的城市客厅:在瓯海,梧田老街从城中村跃升为热门文旅地标;在龙湾,寺前街古戏台雅韵悠扬,月客流量超68万人次;在乐清,北大街开街首日就涌入近10万游客。当前,温州全市共计286处历史建筑焕发新生,历史街区时隔千年再次成为“千年斗城”的文化金名片。

考察之行的末尾,众人沿着瓯江自西向东而行,在朔门古港遗址感受“千年商港”的繁华,经“瓯江新城”看拥江发展的变迁,温州城市的巨变浓缩其中,让人意犹未尽。