跟随郑和下西洋的那些浙江人

跟随郑和下西洋的那些浙江人

2017年01月19日 09:17:19 浏览量: 来源:浙江在线 作者:李月红

公元500年到公元1500年,亚洲是块令人赞叹、凝聚且充满创造力的地方。它拥有世界上最大的五座都市,而且他们全都位于大帝国的心脏地带。最近,由中南博集天卷策划、湖南文艺出版社出版了美国学者斯图亚特·戈登撰写的新作《极简亚洲千年史》,在诸如使节、军人、朝圣者或翻译官的回忆录或信件中,我们发现了一份跟随郑和三下西洋的绍兴籍翻译官的见闻录。

另据史书记载,在郑和下西洋的庞大船队中,浙江制造的“浙船”在五成以上:船队的艄公中,浙籍近六成。除了马欢,还有船队的医官嘉兴(旧称秀水)人陈以诚、通士富阳(旧称新城)人郭崇礼等。从中不难看出,六百多年前,浙江人在郑和下西洋的历史性壮举中发挥着十分重要的作用,为华夏民族走向世界迈出可喜的一步,这是浙江人的骄傲,也是中华民族的骄傲。

今天这个故事的主人公叫马欢。他是“以通译番书,亦被使末”而被郑和舰队招募来的。据史料记载,马欢是浙江会稽人,也就是今天的绍兴人,信奉回教,会讲也会读阿拉伯文。马欢不是贵族,也不是廷臣,大概是个人微言轻的小官吧,因为他谦称自己是个“山樵”。在明代,他的官职叫“通事”,就是翻译官的意思。第一次下西洋时,他三十二岁。在接下来两年多的时间里,他远离故乡与家人,跟随郑和舰队一起三下西洋。后来,他将自己的这段经历写成了《瀛涯胜览》。

公元1413年,马欢跟随郑和舰队从明朝帝都南京的船坞浩浩荡荡出发了。这其中大约有57艘船,有些船甚至长达67米。除了装载大量的稀奇珍宝,船上还有一支超过两万人的军队。船只分工有序,有的运马,有的载运饮水。而指挥这支船队的,正是皇帝的亲信、位高权重的宫廷宦官—郑和。

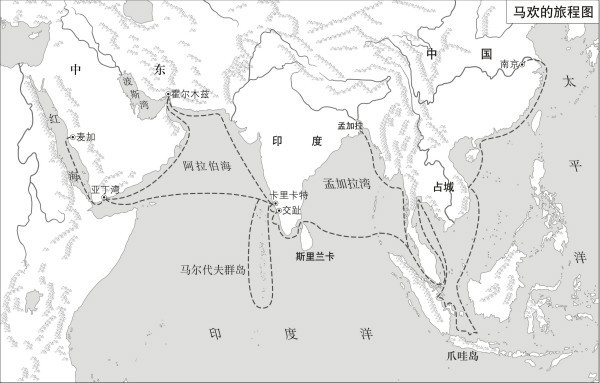

马欢的行程图

明代的宝船究竟有多壮观?当时,一位与明朝有香料交易的蒙古商人伊本·巴图塔记录了他的所见:

“这些大船从十二面帆到三帆的都有,帆则是用竹条编成,就像竹席一样。船帆从来都不收,而是根据风向转动;至于下锚时,就让船帆随风飞扬。船员编制有一千人,其中水手有六百人,还有四百人带着武装,有弓箭手、持盾牌与强弩的人,还有丢石脑油的人。每艘大船都有三艘小船随行……”

这位商人还饶有兴致地登上了其中一艘的大船,想订前往中国的船位。他惊奇地发现,除了帆以外,这些船还有大桨能提供动力,每支桨都需要15个桨手才划得动。船有4层甲板,还设有私人船舱,供最重要的几个商人使用——他们还带着妻子和小妾。

明朝造船术一直为后世学者所津津乐道。这项手艺的辉煌靠的是明朝永乐皇帝亲自参与规划,人们打算通过舰队,在整个东南亚、斯里兰卡、印度沿岸、中东南方海岸,以及东非海岸建立贸易与外交上的主导权。

郑和第一次下西洋带回的物种

再回到这位翻译官马欢。他曾写了一首诗,生动地描述了第一次远航的神韵:

“皇华使者承天敕,宣布纶音往夷域。”大概有点类似“奉天承运,皇帝诏曰”的恢弘场面,众人领命,浩浩汤汤地准备出发。

算起来,马欢第一次去西洋,是郑和的第四次下西洋了。时间在公元1413年至1415年,从中国出发,先往南再往西,进入印度洋。这一次的远航跟之前的帝国舰队一样在秋天出发,为的则是利用盛行的南亚季风。船队沿中国海岸往西南航行了十天,抵达今日越南中南部的占城国。

打从出发起,马欢便仔细记录他所见到的服装、风俗与生活。他称越南中部的占城国王“崇信释教”,头戴“金钑三山玲珑花冠”。 占城王与头目们穿着长衣,用当地生产的色丝手巾来围住自己的双脚。国王禁止其他人穿戴白衣,也不许谁家的门檐超过规定的高度。

马欢还注意到头目戴的头饰是以金彩装饰,能分品级高低。他也从自己第一次和占城的接触中,发现贵族住得都不错。“王居屋宇高大,上盖细长小瓦,四边墙垣用砖灰妆砌甚洁。”

马欢接着写天气,“气候暖热,无霜雪,如四五月之时,草木常青”,然后转而描写有实际效用的花草树木:

山产乌木、伽蓝香(一种上等香料)、观音竹、降真香。乌木甚润黑,绝胜他国出者。伽蓝香惟此国一大山出产,天下再无出处。其价甚贵,以(相等重量的)银对换。

他还列了几种占城人可能会喜欢的贸易商品:“中国青瓷盘碗等品,拧丝绫绢烧珠等物,甚爱之。”

马欢为了让他的读者能够了解异邦,他还十分贴心地用家乡绍兴随处可见的东西来比拟当地的食物与家畜:

“其马低小如驴,水牛黄牛猪羊俱有,鹅鸭稀少……其雄鸡红冠白耳,细腰高尾,人拿手中亦啼,甚可爱也。”

无论是在占城,还是在接下来的几个口岸,马欢都会寻访平民百姓,描述他们的风俗。如当地人成亲后,“其男家父母及诸亲友以鼓乐迎娶夫妇回家,则置酒作乐”。他发现占城的刑罚很重,“国刑罪轻者以藤条杖脊,重者截鼻”。马欢还写到占城当地没有纸张。人们用捶打过的树皮或羊皮来记账、写字。

船队后来就从占城往南航行,前往海上贸易向来频繁的爪哇。马欢在爪哇时同样记录了马的种类、国王与宫廷中的穿着,以及贸易的可能性。他曾经读过之前汉人的游记, 知道会遭遇些什么,像是“其天时气候地理人物……人物之丑美,壤俗之异同,与夫土产之别,疆域之制”。

马欢对细节与差异十分敏感,这也让他的记述有别于走马看花的游记。即便过了五个世纪,他的观察仍然鲜活有趣:

“房屋如楼起造,高每三四丈,即布以板,铺细藤簟,或花草席,人于其上盘膝而坐。屋上用硬木板为瓦,破缝而盖。”

他注意到爪哇王和贵族们与占城王不同,他们身无衣袍,腰部以下围着丝嵌手巾。从国王以下的所有男子都在这种服装的腰带上别着一把短刀。

而马欢头一遭找到海外华人居住社群,就是在爪哇岛岸边。“杜板…… 地名也。此处约千余家,以二头目为主,其间多有中国广东及漳州人流居此地。” 当地凭借着从马鲁古群岛东来的香料,以及来自帝汶岛的檀香而繁荣。

责任编辑:林庭宇 [网站纠错]相关阅读

- 2017-01-11《极简亚洲千年史》一滴水折射历史的耀...

- 2017-01-10丝路旅人的历史记忆

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号