长篇小说《北鸢》“高平曲折,皆成山水之象”

长篇小说《北鸢》“高平曲折,皆成山水之象”

2016年12月30日 08:44:45 浏览量: 来源:中国搜索 作者:张莉

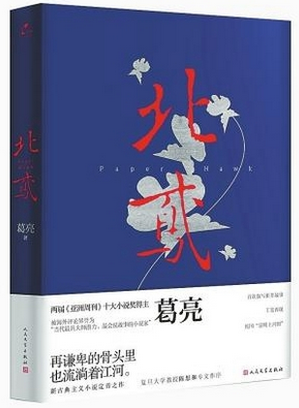

《北鸢》

来到10月,我们遇到了葛亮和《北鸢》。我们看到那两位气质脱俗的民国儿女——文笙和仁桢在城墙下相遇。她对他说“我认得你”,他同样回答,“我也认得你”。少女的手划过少年的手掌,那是美好的属于古老中国的一幕,那里有属于中国人的羞涩、柔情和让人心头一软的东西,是独属于中国人的情爱传达。

作为读者,你很难想到,在2016年下半年会有这样一部作品问世。这是中国文学传统内部生长出来的作品。小说家以工笔细描的方式勾画了1920年代至1949年前的民国人物图谱。虽然以家族故事为蓝本,但葛亮挣脱了家庭出身给予的限制,以更为克制和理性的视角去理解家史与国史,显示了一位青年作家不凡的文学抱负。

葛亮勾画的民国面影与我们所期待的民国叙述保持了某种距离,它暧昧,混沌,萧瑟,孤独,但也暗有生机。在那个时代里,人应该怎么走路,未来在哪里?是全身心投入时代主潮,还是冷静远观,不即不离?小说家触到了历史人物的基础体温。寄居他乡的昭如母子亲见小湘琴因私情暴露瞬间变成新鲜的尸体;年幼的仁桢眼看着阿凤倒在她孩子的身上,终生难以忘记死亡的擦肩而过;半痴呆的昭德夺走了敌人的凶器,选择和他们同归于尽,只留下“哥儿,你的好日子在后头呢”的遗言……那里有大乱离时代命运的无常,也有我们最朴素最日常的情感。

葛亮写出了民国人的信仰与教养,《北鸢》展现了藏匿在历史深层的、有如微火一样的中国气质:温和、仁义、正直、柔韧。什么能抵挡得了时间呢?一些东西冲刷而去,另一些东西则留了下来,成为结晶体。小说家是岁月微光的拾捡者。那不只是拾捡,也是一种理解。——他试图理解彼时的人们,试图理解潜在历史内部的民族气质,他引领读者一起,重新打量生长在传统内部的、被我们慢慢遗忘的文化资源和精神能量。

《北鸢》的难度在于使用了典雅的民国语。但并不是单纯的还原。这是接受了现代文学传统的新一代写作者的尝试,他试图在旧语言形式上注入新能量,以使现代汉语焕发古雅、诗性的魅力。显然,这样的尝试是成功的,小说由此具有了既古典又现代的调子;由此,小说抵达了中国诗画艺术的“写意性”。克制,内敛,清淡,静水流深最终成为《北鸢》之美。无论是从语言还是就美学风格而言,葛亮的写作与今天的当代长篇写作潮流都不相融,但是,正因为独异,正因为不融,也才更显宝贵。某种意义上,《北鸢》是当代文学的惊喜收获,它构成了当代文学的异质力量。

特别要提到的是,这些小说的语言独有光泽。路内小说的简洁、深刻;张悦然小说的繁复而诗性;黄惊涛小说的戏谑与幽默;葛亮小说的雅致,以淡笔写深情,都让人印象深刻。借助有个性、有魅力的语言,这些小说家将生活在遥远之地的、不为人知的人们的生活呈现在我们面前。这不是即时的、粗糙的、日日更新式的写作,这些作品是他们潜心写作三年、五年甚至七年时间写就,每个汉字里都凝结着写作者的心血,都经过斟酌思量、细心推敲,都经过时间的历练和沉淀。这是对时代和历史有所思考的写作,小说家们关注人内心的深度、人的希望与疼痛,爱和恐惧;他们书写的是我们耿耿难眠无以言说的那部分;他们在尽可能思考我们这个时代生而为人的意义,写下我们生而为人的尊严所在。

“唯有文学能持续地清晰地记录我们力争卓越的过程。”约翰·契弗说得多好。——《北鸢》、《慈悲》、《茧》、《引体向上》里,写有这时代的新写作者如何摆脱那些附着在自身的“泥泞”的历程。由此,小说家刻下的是那些有腰板的人、心存慈悲的人;秉烛夜行的人,刻舟求剑的人;生机勃勃的人、心存善好的人。当然,很可能这些作品也都有遗憾和不完美,但这一点儿也不妨碍我们对路内、葛亮、张悦然、黄惊涛的理解和认识。——作为写作者,他们以文学立身,也以文学立心。

(作者为文学批评家,天津师范大学文学院教授)

责任编辑:张东红 [网站纠错]相关阅读

- 2016-12-26张嘉佳:王家卫就是我的摆渡人

- 2016-12-26索尔仁尼琴:俄罗斯的良心

- 2016-12-26作为一种现象的职业小说家村上春树

- 2016-12-26长城给世界提供的中国想象

- 2016-12-26名家新作:陈振濂

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号