阳春三月里,不只有“清明”

阳春三月里,不只有“清明”

2017年04月07日 10:14:31 浏览量: 来源:杭州日报 作者:郑成航

第33届兰亭书法节三大活动之“流觞曲水”

兰亭修禊图 明 文征明

黄州寒食诗帖 宋 苏轼

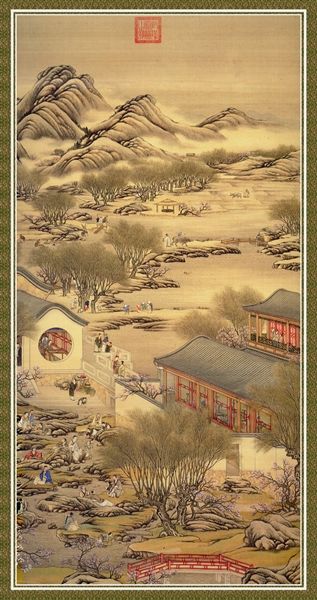

十二月令图之三月 清 郎世宁

春光灿烂中的清明时节,人们祭祖踏春出游。而在清明节前一二日,还有一个我们不该忘却的节日——“寒食节”,它的历史前后绵延两千余年,而在近千年前的一个寒食节上,宋代文豪苏轼创作了被称为“天下第三行书”的《黄州寒食诗帖》。当然,爱好文艺的人也不会忘记“上巳节”,在更早的一个雅集上,“书圣”王羲之酒后微醺,留下了“天下第一行书”《兰亭集序》。

春风上巳,古今书家会兰亭

3月30日(农历三月初三)

还记得《论语》中孔子弟子曾点的夙缘吗?“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”“浴乎沂”中的“浴”,有人就理解为古代的一种祭祀,而不是通常的“洗澡”。《周礼》中说:“女巫掌岁时祓除、衅浴”。东汉的郑玄注解说:“岁时祓除,如今三月上巳如水上之类。衅浴,谓以香薰草药沐浴。”所谓“祓除”、“衅浴”,是古代一种除凶去垢的原始宗教仪式。古人每到三月上巳节这一天,就要举行祓祭,又称“禊”。

早期的上巳节为三月的第一个巳日,魏晋以后改为每年的三月三日,而且已不再进行祭祀活动,逐渐演变成一种宴饮、游玩、踏青活动。“书圣”王羲之书写“天下第一行书”《兰亭集序》,就发生在永和九年的一场上巳节雅集宴饮上。

《兰亭序》中,描述了文人们“流觞曲水”的风雅盛事:众人围坐在回环弯曲的水渠边,将特制的酒杯(多是质地很轻的漆器)置于上游,任其顺着曲折的水流缓缓漂浮,酒杯漂到谁的跟前,谁就取杯饮酒。如此循环往复,直到尽兴为止。其实,除了“流觞曲水”外,上巳节中还有“临水浮卵”“水上浮枣”这两种活动,以“临水浮卵”最为古老。它是将煮熟的鸡蛋放在河水中,任其浮移,谁拾到谁食之。“流觞曲水”从临水浮卵演变而来,魏晋时,文人雅士喜袭古风之尚,整日饮酒作乐,纵情山水,清淡老庄,游心翰墨,作流觞曲水之举。文人则将此俗发展成名士雅集——酒杯停在谁的面前,还得赋诗一首,其乐趣略同今人的“击鼓传花”或“丢手绢”。这种有如“阳春白雪”的高雅酒令,不仅是一种罚酒手段,还因被罚作诗这种高逸雅致的精神活动的参与,使之不同凡响。

王羲之在这样的雅集中领衔作诗,并为诗集写序,将充溢韵致的书风与所描写的良辰美景珠联璧合,有一种微妙的人和大自然融合在一起的境界。作者置身于“崇山峻岭、茂林修竹”之间,“极视听之娱”,抒发乐山乐水之情;与友人雅集,赏景之际,或悲或喜,情感跌宕,叹人生苦短,良辰美景不常,情景交融。据说后来王羲之又写过几次,都不可能再达到这种境界,这恐怕是春风上巳节的助力吧。

今天,上巳节离我们而去,由于《兰亭序》的千年魅力,如今的上巳节已经成为一个“书法节”。

今年的3月30日,正值丁酉年上巳节,又一场书法盛会在兰亭故地拉开帷幕:第33届兰亭书法节暨“第四届中国书坛兰亭书法双年展·正书展暨兰亭雅集42人展”在绍兴兰亭书法博物馆和兰亭景区王右军祠正式开幕。今年的书坛盛会齐聚了来自世界各地的海内外书法名家,书法节依然延续着三大主要活动:晋圣、修褉、曲水流觞,看他们挥毫泼墨、听他们流觞赋诗,在清幽翠盖的兰亭,恍若回到永和九年的那个春天。

“中国书坛兰亭书法双年展·正书展暨兰亭雅集42人展”是书法节的重头戏。中国书法家协会主席苏士澍,副主席陈洪武、包俊宜、毛国典、张建会,中国文联书法艺术中心主任刘恒,中国书协副秘书长潘文海,浙江省文联党组书记副主席田宇原,浙江省书协名誉主席朱关田,浙江省书协主席鲍贤伦,浙江省文联书记处书记、省书法家协会副主席兼秘书长赵雁君等出席开幕式。这次展览采取由组委会特邀在当代篆、隶、楷创作上有较高造诣的老一辈代表性书家与中国书协篆书、隶书、楷书等三个委员会中遴选出的部分书家相结合创作的方式而产生。每位书家提供两件不同书体的正书(篆、隶、楷)作品参展,充分展示当代书坛正书创作的最高艺术成果与最新艺术风貌。

书法节从3月起一直持续到4月底,安排了内容丰富、形式新颖、参与性强的活动,其中包括开幕式系列活动5项、文旅系列活动13项、展览展示活动6项,真正让喜爱书法艺术的人们有机会参与进来,让大家享受这一场场书法盛宴。

风雨寒食,中国人的冷餐日

4月3日(农历三月初七)

清明节前一天,是传统的“寒食节”。在传说中,这是为了纪念春秋时期晋国的义士介子推。据说,晋文公流亡期间,介子推曾经割股为他充饥。晋文公归国为君侯,分封群臣,独介子推不愿受赏,携老母隐居于绵山。后来晋文公亲自到绵山恭请介子推,介子推不愿为官,躲避山里。晋文公放火焚山,想逼他露面。不料,介子推抱着母亲被烧死在一棵大柳树下。为了纪念这位忠臣义士,于是晋文公下令:介子推死难之日不生火做饭,要吃冷食、祭扫坟墓,称为寒食节。

其实,寒食节亦称“禁火节”,是沿袭了远古的改火旧习:每到初春季节,气候干燥,人们保存的火种容易引起火灾,古人便要把上一年传下来的火种全部熄灭,即是“禁火”,然后重新钻燧取出新火,作为新一年生产与生活的起点,谓之“改火”或“请新火”。而在这段无火的时间里,人们必须准备足够的熟食以冷食度日,即为“寒食”,故而得名“寒食节”。唐代诗人韩翃的七绝《寒食》真实记录了当时的节日风俗:“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家”。诗的前两句写的是白昼的情景:寒食日折柳插门,清明这天皇帝还要降旨取榆柳之火赏赐近臣,以示恩宠。所以诗人在无限的春光中特地剪取随东风飘拂的“御柳”。诗的后两句则是写夜晚,说的是寒食节这天家家都不能生火点灯,但皇宫却例外,天还没黑,宫里就忙着分送蜡烛,贵近宠臣也可得到这份恩典。寒食本应禁火,权贵们却可以破例点蜡烛。诗人对这种腐败的政治现象做出委婉的讽刺。

历史上,宋代书家苏轼创作“天下第三行书”《黄州寒食诗帖》,就发生在一千多年前的一个寒食节。当时,苏轼遭遇宋朝最大的文字狱,在被贬黄州第三年的寒食节作了二首五言诗:“自我来黄州,已过三寒食。年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕支雪。暗中偷负去,夜半真有力,何殊病少年,病起头已白。”;“春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,蒙蒙水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起。”

诗写得苍凉多情,一贯豪迈放达的苏轼也难掩惆怅孤独的心情。此诗的书法也正是在这种心情和境况下有感而出。通篇书法起伏跌宕,光彩照人,气势奔放而无荒率之笔。《寒食诗帖》在书法史上影响很大,被称为“天下第三行书”,也是苏轼书法作品中的最上乘。正如黄庭坚在此诗后所跋:“此书兼颜鲁公,杨少师,李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。

清明风至,正宜踏春出游

4月4日(农历三月初八)

“清明”最早只是一种节气的名称,为二十四节气之一,与此时天气物候有关。西汉时期的《淮南子·天文训》中说:“春分后十五日,斗指乙,则清明风至。”“清明风”即清朗明净之风。每年到清明时节,气温变暖,降雨增多,正是春耕春种的大好时节。所以清明对于古代农业生产而言是一个重要的节气。

作为节日的清明节,在唐朝才形成。由于时间相近,清明节与上巳节、寒食节在习俗上也互有吸收。早在秦汉时代,祭扫坟墓的风气便已兴盛。据《汉书》记载,大臣严延年即使离京千里,也要定期还乡祭扫墓地。在唐代,不论士人还是平民,都将寒食节扫墓视为返本追宗的仪节。诗人们的作品,也往往是寒食、清明并提,如韦应物有诗句说:“清明寒食好,春园百卉开。”白居易也有诗句说:“乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭。”

宋元时期,清明节逐渐由附属于寒食节的地位,上升到取代寒食节的地位。这不仅表明上坟扫墓等仪式多在清明举行,就连寒食节原有的风俗活动如冷食、蹴鞠、荡秋千等,也都被清明节收归所有了。

后来,清明节还吸收了上巳节的习俗:踏青、祓禊等活动满足了人们经过一个沉闷的冬天后急需精神调整的心理需要。晋代陆机有诗写道:“迟迟暮春日,天气柔且嘉。元吉隆初巳,濯秽游黄河。”即是当时人们在上巳节祓禊、踏青的生动写照。

从唐代开始,人们在清明扫墓的同时,也伴之以踏青游乐的活动。由于清明上坟都要到郊外去,在哀悼祖先之余,顺便在明媚的春光里骋足青青原野,也算是节哀自重转换心情的一种调剂方式吧。因此,清明节也被人们称作踏青节。秉性贪玩的孩童,常常不满足于踏青游乐仅仅在清明举行一次,诚如唐代大诗人王维诗句“蹴鞠屡过飞鸟上,秋千竞出垂杨里。少年分日作遨游,不用清明兼上巳”。踢球、荡秋千、郊游,这些少年游戏,可谓古今一大同。

责任编辑:林庭宇 [网站纠错]相关阅读

- 2017-04-05桃花遍野真壮观

- 2017-04-01用心感受清明背后的文化韵味

- 2017-04-01抢抓农时忙春耕

- 2017-04-01唤醒被淡忘的节日

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号