由“墙最多”变为“桥最多” 北京城经历了什么?

由“墙最多”变为“桥最多” 北京城经历了什么?

2016年10月25日 10:42:51 浏览量: 来源:凤凰网 作者:赵大年

上世纪30年代我出生的时候,北平还是地球上围墙最多的古都。外来客人留心一逛,就会发现到处都有围墙。

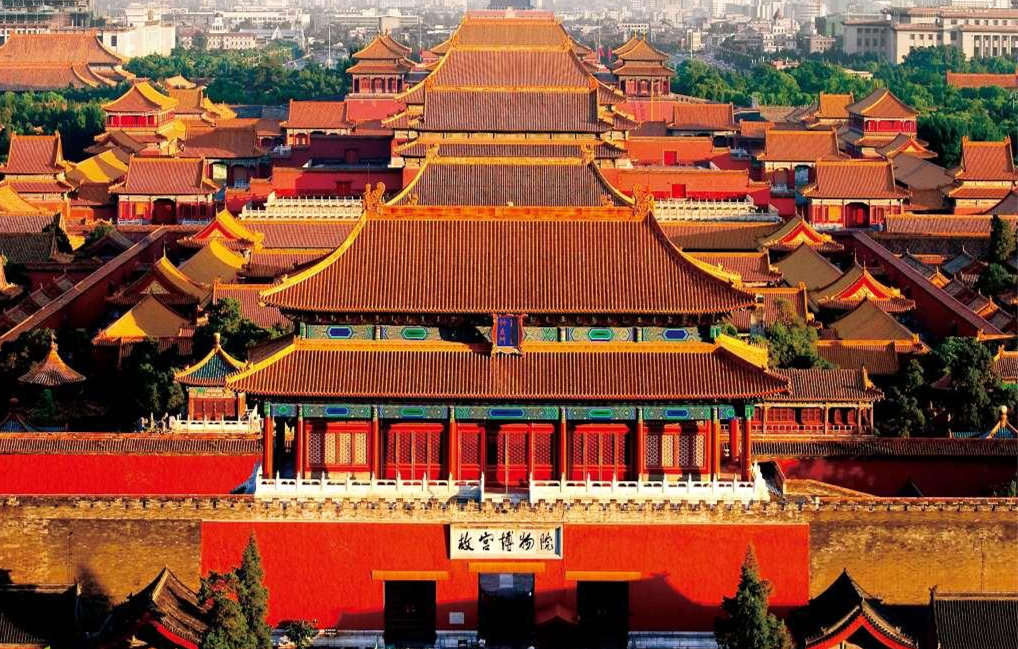

紫禁城(资料图)

建筑是凝固的历史。明朝燕王朱棣拥兵驻守燕京,深知威胁来自北方。当了皇帝,他决定从南京迁都北京,“坐镇北京,君临天下”。又调集百万士兵工匠,在元大都基础上兴建了紫禁、皇、内、外四重城。城墙高而厚,且有三道护城河,城门建有高大的城楼、箭楼和瓮城,突出了城堡的防御功能。

“国门”是内城的正阳门,俗称“前门”,南边有瓮城和箭楼,北边是两条紫色宫墙夹峙着的狭长甬道,一直通到皇城天安门前的“小广场”,也由宫墙圈围着(它隔断了东、西长安街)。明、清两朝有资格由正阳门进入皇城的外地官员或外国使节,既是荣幸,又好像走进了紫墙迷宫。

资料图

北京三面环山,从秦皇岛到张家口,沿着险峻的山脊,还修建了不止一道砖长城。长城专家罗哲文告诉我,“万里长城”是《史记》的说法,沿用至今,其实是“十万八千里”,各朝代陆续修建了两千年,但那都是土长城。砖长城是明朝修建的,城砖50斤一块,在南方烧制,从京杭大运河运来,工程浩繁呀!抗倭名将戚继光任蓟镇总兵时修建司马台长城,全长19公里,拥有135座各式各样的敌楼,平均140米就有一座,来犯之敌都在弓弩射程以内,罗哲文说它是“长城博物馆”。明王朝建城筑墙,耗费倾国财力,又在郑和的船队七下南洋、西洋之后,颁布禁海令,反映了保守的“闭关锁国”防御政策。

北京城里陆续兴建了百十座王府和更多的高官府邸大宅门,大院围墙多了,以致民宅再无余地建院墙,北京人便创造了十几万座四合院——四面房屋脸朝里围着个院子,后墙朝外代替院墙。这种民宅节省用地,但也是内向的、保守的。

资料图

典型四合院有五间上房,坐北朝南,四季阳光,冬暖夏凉,由长辈居住。堂屋行礼、会客。卧室的耳房是女儿闺房。

西厢房三间属二等房,门窗朝东,上午进阳光,由长子居住。书房或客房也可设在西厢。东厢房三间,属三等,门窗朝西,下午西晒,冬天喝西北风,由次子居住,守寡的儿媳或嫁不出去的老闺女也住东厢房。

南房五间也叫“南倒座”,门窗朝北,四季不进阳光,喝西北风,属下房。东南角是大门洞。门房住佣人,“一纸休书”贬回娘家的女儿也住下房。再就是饭厅,厨房。

责任编辑:林庭宇 [网站纠错]相关阅读

- 2016-10-22去南宋皇城小镇感受宋韵

- 2016-09-26每日电讯:文物保护岂能“自毁长城”

- 2016-09-20美丽墙画添活力

- 2016-09-01运河清洁 美化家园

- 2016-08-16杭州:商场里欣赏清明上河图

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号