宁波市探索基层社会治理新路

为全市乡镇(街道)“强身健体”

宁波市探索基层社会治理新路

2016年07月28日 08:00:00 浏览量: 来源:宁波日报 作者:黄合

“基层社会治理的春天到了!”这两天,伴随着乡镇(街道)机制体制改革指导意见的出台,宁波市各地的基层干部像是吃了颗“定心丸”。

近期,宁波市委办公厅、市政府办公厅联合发布《深化乡镇(街道)行政体制改革指导意见(试行)》,拉开了我市深化乡镇行政体制改革的序幕。预计到今年底,各地将陆续完成乡镇(街道)行政体制改革的组织实施工作。

这场“强身健体”的改革,有着怎样的前世今生?对准的是怎样的焦点问题?和阿拉市民又有着怎样的关系?今天,就让我们一起来瞧一瞧。

条块分割权责不一

基层治理频遇“尴尬”

一到夏天,甬城街头巷尾的夜间烧烤摊就开始热闹起来。烧烤、啤酒、撸串,成了不少年轻人的心头好,但是占道经营、环境卫生脏乱差、噪音吵闹等一系列问题,让附近的居民叫苦不迭,接二连三向街道进行投诉,希望立即予以处理。

“我们也知道,这个事情市民很关注。但是对于街道来说,确实没有这个执法权,这里头涉及到食品药品监督局、交通警察局、城管局等部门,需要联合起来才能予以协调处理。”对此,江东区白鹤街道的工作人员王宝娥表示无奈。

“看得见管不了,管得了的看不见”,这在基层可是个普遍问题。过去,基层的传统管理模式,更多就像是垂直式管理、按条线解决,但是如今的基层社会治理,环境整治、停车位改造、背街小巷整治等问题,每一个问题拿出来,光靠乡镇(街道)或者部门“单打独斗”都是无法处理的,原本传统的条块分割难以适应如今的发展现实。

市编办行政机构编制处负责人接受采访时表示,去年他们就乡镇(街道)行政体制改革这个课题进行调研,不少基层干部普遍反映“超负荷运转”,条块没有理顺所带来的权责不对等,也使得乡镇(街道)在实际工作中“尴尬”丛生。

据统计,目前,宁波市共有10个乡、76个镇、67个街道,乡镇(街道)总数153个。平均每个乡镇面积90.8平方公里,常住人口5万;平均每个街道面积31.3平方公里,常住人口7万。乡镇(街道)作为最基层的行政组织,负责辖区内的政治、经济、社会、文化、教育、卫生等各个方面的工作,但现行法律、法规所明确的行政处罚权和行政审批权多在县一级,乡镇(街道)普遍缺乏相应权限。

与尚未下沉的权力对应的,却是日益繁重的“责任”清单。市委政法委研究室副主任邬烈波扳着手指头,一项一项列出条目:住房保障、劳动监察、社区卫生、行政执法、食品安全、智慧城市创建、节能减排、三改一拆、五水共治、四边三化……除了原先的“三定”职责外,每个乡镇(街道)的职责普遍增加了30项以上,“确确实实是‘上面千条线,下面一根针’。”

宁海县桑洲镇党委副书记叶亦健对此深有同感。随着城市化进程的不断加快,基层群众的民主化、法治化意识不断提高,与此同时,群众的诉求也日益多元化,乡镇(街道)现有的运行体制机制与群众精细化、便捷化的服务诉求不相适应。“原本管理和服务并重的模式,急需向更加注重‘服务为先’的理念转变。”

“可以说,在全面深化改革、推进国家治理体系和治理能力现代化的大背景下,无论是肩负的改革发展使命,还是破解当前基层面临的诸多治理难题,深化乡镇(街道)体制改革都已经刻不容缓。”市编办行政机构编制处负责人说。

对此,去年上半年,市委十二届九次全会作出了《关于创新社会治理全面加强基层基础建设的决定》,明确将创新社会治理、提升治理效能作为落脚点,提出了“1+X”的政策保障的框架,其中深化乡镇(街道)行政体制改革是其中的一大重点。

打通“经络”强身健体

乡镇(街道)改革行政体制

“我似乎闻到了基层社会治理春天的气息。”对于叶亦健来说,改革虽刚刚启动,但透露出的些许信号,已足够让他心动不已。

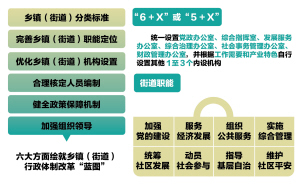

在这份由市“两办”下发的《深化乡镇(街道)行政体制改革指导意见(试行)》中,从乡镇(街道)分类标准、完善乡镇(街道)职能定位、优化乡镇(街道)机构设置、合理核定人员编制、健全政策保障机制、加强组织领导等六大方面,绘就了宁波市乡镇(街道)行政体制改革的“蓝图”。

根据机构设置,今后乡镇(街道)内设机构将按照“6+X”或“5+X”模式设置,即统一设置党政办公室、综合指挥室、发展服务办公室、综合治理办公室、社会事务管理办公室、财政管理办公室,并根据工作需要和产业特色自行设置其他1至3个内设机构,进一步优化乡镇(街道)布局,加快城乡一体化进程。

责任编辑:张东红 [网站纠错]

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号