这个“宁波女儿” 让中药走向世界

这个“宁波女儿” 让中药走向世界

2017年01月09日 17:27:11 浏览量: 来源:浙江新闻客户端 作者:郭兴华

走向世界的中药

屠呦呦的研究成果取得了造福世界的疗效。浙江省立同德医院中药研究中心主任、浙江省中医药研究院研究员寿旦说,屠呦呦早在2011年就获得被称为“诺奖风向标”的拉斯克临床医学研究奖,同样是表彰她发现了青蒿素,在全球特别是发展中国家挽救了数百万人的生命。

谈到屠呦呦,中国科学院院士、浙江大学医学院院长段树民在接受本报采访时说:“不容否认的是,这给中药与现代科技的结合带来启示,传统中药如果能与时俱进,在研发、制药等各个环节不断引入现代制药技术,就能取得更加深远的世界影响。”

“这是中国自然科学特别是医学的零的突破,更重要的是让世界重新认识了中药的价值。”寿旦对本报记者表示。

寿旦告诉记者,40多年过去,青蒿素仍然发挥着巨大的效用,目前美、德等发达国家仍在进行着青蒿素结构改变方面的研究,研发更加有效、更少副作用的抗疟药物。“面对疟疾,当大多数的西药已经出现耐药性,靠开发青蒿素找到新的药物,开辟了一条药物开发的新路途。”

“西药办不到的事情,也许我们的中药就能办得到。”在寿旦看来,源自植物、动物、矿物的中药在疗效和减少副作用方面拥有着不小的优势,中药更多地走向世界,有利于实现药物的多样性,更好地造福人类,青蒿素就是一个成功的范例。

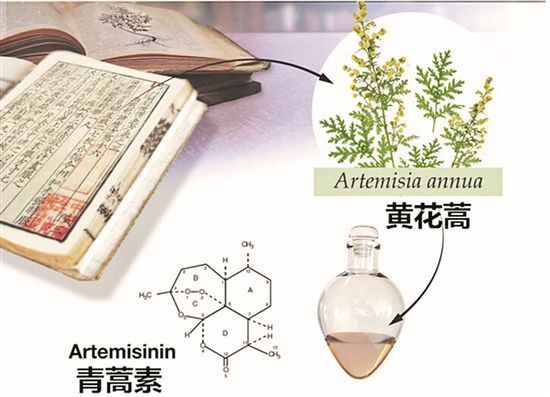

青蒿素示意图

情牵母校的老校友

屠呦呦,是宁波效实中学1948级的学生,1950年春转学至宁波中学,1951年毕业于宁波中学,考入北京大学医学院药学系。

“2011年屠呦呦获得拉斯克奖时,我们师生就盼望着这位校友能再拿到诺奖,因为很多拉斯克奖的获奖者最后都拿到了诺奖。” 宁波效实中学校长周千红说,也正因为此,效实中学的师生们对每年颁出的诺奖都多了份牵挂,而在学校,这个老校友发现青蒿素的事迹也激励着不少学生走上了科学之路。

这所已度过百年华诞的中学桃李满天下,仅两院院士校友就有15名。在学校校史陈列馆的显要位置,除了院士校友的照片,还挂着屠呦呦的照片,展列台上放着屠呦呦赠与母校的书。“学校百年校庆时,她有事不能赶回来,就专门托人从北京捎来了她写的书,就是讲青蒿素的《青蒿及青蒿素类药物》。”在周千红的印象中,作为效实中学北京校友会校友的屠呦呦为人低调谦和,即使是在她摘得一系列国际大奖后也是如此,但她却毫不掩饰对于母校的深厚感情,总说着想常回来看看。

1951年,屠呦呦考入北京大学,选择了一个在当时比较冷门的专业——生物药学,毕业后被分配到当时的中医研究院工作。由于屠呦呦的专业属于西医,单位送她到中医学习班,用两年半的时间系统地学习中医药。那时,屠呦呦自己也不曾想到,她的这些中西医相结合的学习背景,为她日后发现青蒿素打下重要的基础。

屠呦呦的丈夫李廷钊初高中也在效实中学读书,是屠呦呦的同学,他毕业后出国留学,回国后向曾经暗恋的屠呦呦大胆表白,而后他们有了一个幸福的家庭。夫妻俩的同学陈效中说:“如今李廷钊在北京工作,家里的事都是他管,是个好丈夫。他们有两个女儿,在国外工作,都很出色,和屠呦呦一样做事认真。”

屠呦呦在宁波中学的班主任、宁波市政协原主席徐季子先生说:“屠呦呦,优秀、幽静,”今年94岁高龄的徐老用两个词语概括他对屠呦呦的印象,“当年,我是屠呦呦所在班的班主任,也是政治老师,我们当老师的都很喜欢她。”

在徐季子的记忆里,屠呦呦是个好学生,聪慧,灵巧,不仅读书好,品格也好,不是一个捧着书死板读书的人,本身就有学习上的天赋。

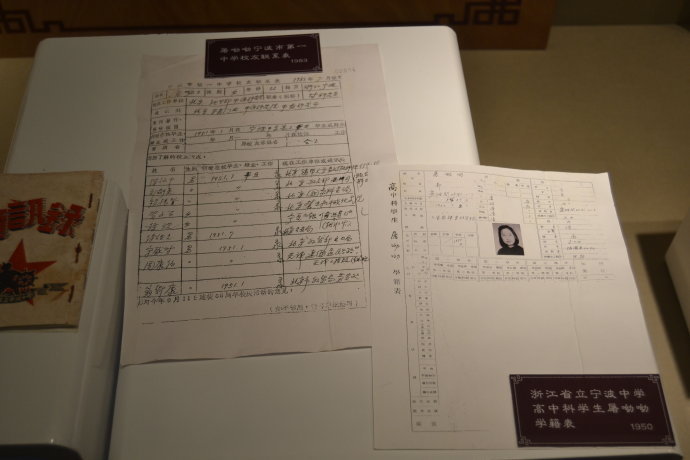

在宁波中学档案馆,校长李永培从厚厚的档案资料中,翻出一本1950年度第一学期成绩表,细心地翻阅着泛黄的纸页,“这就是当年屠呦呦在高中学习时的成绩记录。”李永培欣喜地指着其中一栏成绩说道。

10多年来,宁波中学一直未间断地将2个月一期的校报寄给屠呦呦,她也曾回赠书籍给母校。

屠呦呦在宁波中学读书时期的同学翁鄮康老先生回忆,高中时代屠呦呦长相清秀,戴一副眼镜,梳着麻花辫。当时男女同学之间交流少,只是觉得她为人很低调,读书很认真。翁老透露,后来,宁波中学在北京成立了校友会,同学交往就多了一些。有一次,屠呦呦悄悄告诉老同学,为了工作,她在自己的身体上做实验,把身体搞坏了,体质一直不太好。

图为屠呦呦在宁波中学的学籍表

浙商的青蒿素情结

对于华立集团董事局主席汪力成来说,屠呦呦和她研究的青蒿素是一份挥之不去的情怀。

作为世界最大的青蒿素生产商,全球70%的青蒿素产自华立集团旗下的公司。从2000年开始,汪力成就在青蒿素产业领域进行并购和重组,如今华立已掌握了青蒿素业务的完整产业链。

“我们集团之前主要做仪表和电力自动化,从来没想过做医药行业。”汪力成说,是在重庆酉阳的一次考察改变了他的想法。酉阳是青蒿的主要产地,那里的种植户以及政府官员,对屠呦呦和其他青蒿素领域的专家们都耳熟能详。“那次的会面,当地政府请来了‘523’办公室的老专家,我也第一次听到了‘523’的故事。”

青蒿素的发现,就出自40多年前这个被命名为“523”的援越疟疾防治科研项目。屠呦呦和其他中国专家发现青蒿素,经历了太多的艰辛曲折,这让汪力成深感震撼。

汪力成告诉记者:“平心而论,15年前我们决定做青蒿素,更多的是被那些研制青蒿素抗疟药科学家的献身精神所感动,更多的是为了履行一个民族企业的国家责任、社会责任以及救死扶伤的国际人道主义精神。”

就在华立毅然进军青蒿素产业4年之后,2004年元月,浙商郭广昌掌门的复星实业(现为复星医药)凭借资本运作进入青蒿素领域。“原本这类药品市场由外企垄断,非洲每人份药品的价格在七八美元,这对当地人来讲仍较昂贵。复星旗下的桂林南药参与竞争后,市场格局发生了转变,加之印度企业的加入,现在非洲每人份药品的价格降到了一美元。”郭广昌表示:“我们做青蒿素类药品的几家企业有个共同点,我们都没考虑赚大钱。”过去3年内,有340多万人因复星医药供应的复星青蒿琥酯类药物受益。

也许冥冥之中自有天意,“浙江女儿”屠呦呦发现了青蒿素,而青蒿素的产业化又时时闪现着浙商的身影。这剂拯救全球百万生命的“中国神药”,也深深地烙下了浙江的印记。

对这些“中国神药”背后的浙商来说,青蒿素产业就像自己认领的一个“孩子”。对这个世界公认的中国人创造的挽救生命的“孩子”,汪力成们更多的是骄傲和自豪。

汪力成说,即便是全球最大的青蒿素生产企业,每年销售额也就是两三亿元,从商业的角度,对企业利润贡献很低。“但是哪怕是不赚钱,我们也要做下去,因为这是能代表中国创造的药,也代表着中国人对全球传染病防治作出的巨大贡献。”十多年前,华立集团是最早将中国自主研发的青蒿素类抗疟药带到非洲大陆的中国医药企业,汪力成永远忘不了当地人感激的眼神,以及对中国企业发自内心的尊敬。

责任编辑:林庭宇 [网站纠错]相关阅读

- 2017-01-08超5000名博士在宁波工作,平均年龄不到4...

- 2016-12-30在这个城市排名榜单上,为什么杭州宁波...

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号