《我在故宫修文物》文物修复师:择一事终一生

《我在故宫修文物》文物修复师:择一事终一生

2017年01月11日 13:45:35 浏览量: 来源:广州日报 作者:

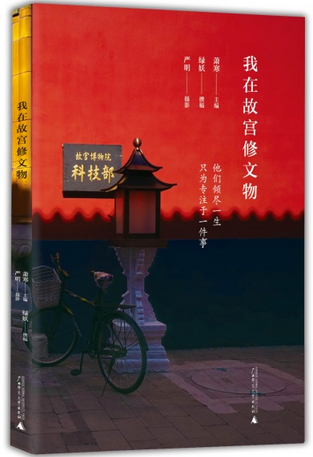

《我在故宫修文物》

说到工匠精神,大家往往第一反应是日本。可是,在中国,有更极致的工匠和更高层面的工匠精神——在大时代的背景下,一群身怀绝技、妙手回春的文物修复师,默默地固守“冷宫”一隅,日复一日地打理着价值连城的“国宝”。他们是故宫里的钟表匠、青铜匠、摹画工、木器工、漆器工……一代一代薪火相传,他们视自己为普通的故宫工作人员,但其实,他们是顶级的文物修复专家。他们和我们一样生活在这个快速的机器时代,但他们的手艺,却有几千年的生命了。近日出版的《我在故宫修文物》,12位故宫顶级修复师讲述与文物的深情故事。

他们已经存在了几百年,却鲜为人知

宫墙外的世界斗转星移,宫墙内的他们却要用几年的时间摩挲同一件文物:他们用3年的时间磨一把刀,用18年的时间修复一幅画。一座宫廷钟表上千个零件要严丝合缝;一件碎成100多片的青铜器要拼接完整;一幅古画揭一两个月;一幅画临摹耗时几年到几十年……他们用自己的一辈子来诠释“因为热爱所以坚持”“择一事,终一生”的牢固信仰。

《我在故宫修文物》第一次将镜头对准了故宫的文物修复师们,他们已经存在了几百年,却始终不为人知。书中以口述的形式撰写了12位顶级文物修复师们对历史、对人生的回顾和感悟,同时也是一本故宫几百年文物修复历史的缩影。他们或许没有受过高等教育,他们师父的师父的师父……就是中国古代“士农工商”中的“工”,他们用一辈子医治历代大师被岁月腐蚀的作品,最后,他们将自己的痕迹抹去。他们在故宫修文物,也修了浮躁的人心,修了我们的欲望,这也许是本书最打动人心的地方。

《我在故宫修文物》的同步纪录片被评为年度最具影响力纪录片,关注度超过《舌尖上的中国》。

宫墙内外修复也是一种修行

该书由作家绿妖撰写,她说:“很有幸,我能近距离地看到这些一流工匠的工作状态,听到他们回忆自己的师父的点点滴滴,工匠的骄傲并不来自炫耀自己修过多少国之瑰宝,而来自更真实的器物,更具体的手感:这件文物我修过,我对得起它,我放心。他们的面貌沉静安详,是在世上找到了安身立命所在的脸。我羡慕这样的面容。”

这些修复师们收入并不高,他们所有人都是乘坐公共交通工具上下班,北京那么大,有人上班要用到所有的交通工具,包括自行车、地铁、公共汽车。“但是你看到他们的脸上是那么的淡然和专注的表情,就是那么平静。我觉得就是那种你在宇宙中找到了自己的位置之后,你就会产生一种内心的安定感来对抗外界的喧嚣。”绿妖说。

中国古代人讲究格物,就是以自身来观物,又以物来观自己。在故宫修复师屈峰看来,在修文物的过程中,他跟它的交流,他对它的体悟,已经把自己也融到里头。这是这份工作的价值所在,这也是宫墙内外喧嚣和寂静的区别所在。尼采说过一句话,在自己身上克服这个时代。而故宫的文物修复师们就是这样的人。

很多人以为修复文物就是要把文物翻修得像新的一样——这其实是个天大的误会。屈峰说,修复的原则是修旧如旧,“旧就是经过了历史沧桑才叫旧,必须是经过时间磨炼才叫旧。要把它修成跟新的一样,那你重做一件不就完了?干吗修它?修它的原因,是因为它在时间磨损中有损伤了,我要让它不再损伤。”

责任编辑:张东红 [网站纠错]

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号