哲学始于一场旅行在旅行中蔓延和成长

哲学始于一场旅行在旅行中蔓延和成长

2016年12月13日 15:55:50 浏览量: 来源:现代快报 作者:思郁

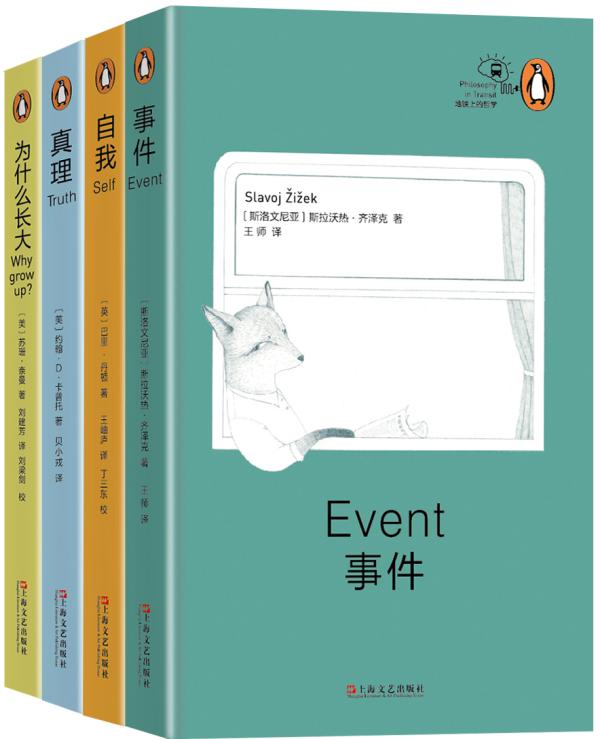

年底的好书盘点,最容易忽略的反而是那些系列丛书,几种书一股脑出来,让人目不暇接,反而不容易抓住重点。上海文艺出版社有一套“地铁上的哲学”丛书,译介自著名的企鹅图书品牌,出手的都是当代一流的哲学家,定位在大家写小书,针对一个哲学问题集中讨论,写法也大都清晰易读,但观点却让人印象深刻。

本系列丛书第一辑分别有四种:善于讲黄段子的哲学家齐泽克写的《事件》,诠释学领域的权威约翰·D.卡普托写的《真理》,曾受业于罗尔斯、在耶鲁大学任教的哲学教授苏珊·奈曼写的《为什么长大?》和英国利物浦大学的哲学教授巴里·丹顿写的《自我》。

“地铁上的哲学”并非简单指的是适合在地铁上阅读的书籍,还更多指向了一种哲学的在途,即哲学家们用各种各样的交通工具作为思想的起始站,带领我们审视一种流动不居的生活对哲学观念的影射。我的标题是“哲学始于一场旅行”,严格意义上来说是不准确的,不旅行的哲学家很多,热爱旅行的哲学家也不少。卡普托的《真理》和奈曼的《为什么长大?》都不约而同地提到了18世纪的哲学家康德。这个改变了我们哲学版图的哲学家,一辈子都生活在家乡哥尼斯堡,从来没有离开过家乡四十英里以外的地方,打了一辈子光棍,成年后的生活就是日复一日地讲学和写作。

海德格尔曾经给亚里士多德的一生做过这样的总结:他出生、思想、死亡。这个评语套在康德身上依然合适。但是这个一生都没有离开家的康德却告诉我们,旅行对我们的成长至关重要。因为真正的旅行——记住,不是那种走马观花,到了景点只拍照发朋友圈的旅行——可以让我们深入接触到另一种文化,强化我们对共性与差异的认识。只有对自己国家的文化有所了解的时候,去其他文化中旅行才有意义,因为这种对照能让我们注意到自己文化中习焉不察的东西。

当然,并非所有的哲学家都不喜欢旅行。但是能够从旅行中获得写作哲学灵感的,也只有德里达了。卡普托的《真理》中将德里达称为哲学的常旅客,因为哲学史上从未有哪个哲学家像他一样旅行过这么多次,他的大部分著作不是写于书斋和暗夜,他的灵感在路上,在酒店里,在飞机上,他不像康德那样写作,他的哲学往往成型于一个陌生城市的会议邀约,一次路途中的漫游。他的哲学是碎片式的反体系写作,因为生活瞬息万变,经验时刻常新,而我们的哲学无法停留在一个固定的概念上。在漫游世界的过程中,德里达总是习惯于抵达一个城市时,独自成为本雅明笔下的都市漫游者,让自己迷失在陌生城市的大街小巷之中。对德里达来说,无论是一个人、一本书,还是一个陌生的城市,它们的作用在于给我们带来一种意外的敞开:这种意外的经验是陌生的、新鲜的、突如其来的、无法预知到的,最重要的一点是开放的,你要对一切陌生的东西保持一种开放的心态,只有这样才能迎接新的经验和意义的到来。这就是他哲学中一个重要的概念“事件”的含义,也是齐泽克在《事件》中的主题写作。只不过“事件”除了被定义为日常生活中的意外,还被齐泽克赋予一种更宏大,甚至带着神性的事情,有时候,事件意味着一种奇迹的诞生。

卡普托说当代的旅行给哲学带来了一场危机。因为我们再也不是生活在康德的那个时代里,过去的时代我们的目光所及也只是我们生活的周围几十公里,那就是我们全部经验的中心,是我们的整个世界。现在我们随时都可以去往哪里,理论上任何一个地方都能去。而这种随意性带来的最大变化在于,没有一个中心是牢靠的,我们感受到的是一种多元主义的文化、相对主义的真理。丧失了这个中心和真理之后,我们开始按照自己的意愿任性地生活,混乱相应而生。哲学观念就是在这种旅行中蔓延和成长。

责任编辑:张东红 [网站纠错]相关阅读

- 2016-12-13右手抓住惊喜,左手握住恐惧

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号