林璎的拓扑变换:写在《地志景观:林璎和她的艺术世界》出版之际

林璎的拓扑变换:写在《地志景观:林璎和她的艺术世界》出版之际

2016年09月30日 11:02:03 浏览量: 来源:凤凰网 作者:俞孔坚

Topologies原意是地志学,现在也引申为拓扑学、拓扑结构、拓扑变换。“拓扑”指的是连续变幻的几何图形或空间,而这些图形或空间的某些基本性质保持不变。除了“地志”的含义之外,用“拓扑变换”一词来形容林璎的艺术创作,可谓再合适不过了:从绿草在大地上塑造的波浪,到玻璃废屑堆成的山丘;从大头针组成的绵延江河,到LED灯点缀的灿烂星空;从漫过大理石的水幕下的岁月刻度,到划过土地上的黑墙上逝者的名字;从象征一叶孤舟漂浮于海上的教堂建筑,到网络上跳动的一串串消失的物种的名字和图像……林璎用自己的方式,在艺术、建筑和纪念物之间,创造了不断变幻的作品。这些变幻的作品尽管看起来似乎天马行空、无拘无束,但在我看来,它们都有三个不变的支点:第一个是理性和逻辑,第二个是求真向善的伦理和价值观,第三个是美的体验。

就艺术家的作品来谈科学和理性似乎很荒唐,艺术和科学历来被当作两个范畴来看待。但我读林璎的作品时,确实看到了她左脑想象力之上的右脑逻辑。几乎每个作品都可以看到其背后科学和理性的基础,包括对水波的细致观察、对水岸变化的分析、对地形的分析,以及对历史和场地的理性思考;最终能使她将等高线、地形的模型和水岸线转化为艺术的表达,也使人工的干预能融入自然的场地。正是这种理性的逻辑,使她的艺术避免了荒诞的夸张,而显得平静、流畅。其科学思考和艺术表达的完美结合,使她能将关于大地、天空、海洋以及人类历史与故事的科学和理性的表达,转化为体验的景观:或在其中(如Wave Field),或在其下(如Wire Landscape,Systematic Landscape),或在其旁(如Topographic Landscape)。

林璎作品背后的伦理和价值观,是其能打动人类灵魂的核心力量。她的作品几乎涵盖了当代美国和国际社会所有具有重大社会意义的题材:战争与和平,种族和女性的人权与平等,土著问题,环境保护,全球气候变化及物种消失,等等。爱!对大自然的爱,对生命的爱,是所有这些主题作品的核心。在她的作品里,我们看不到愤怒、看不到憎恨、看不到复仇,甚至看不到谴责,也没有英雄主义的讴歌——哪怕是关于战争和种族主义的纪念碑中,我们所能读到和感受到的是西方世界的基督精神和东方世界的菩萨心肠。正是这种大爱,使她的作品能直指人心,超过任何恨与暴力的武器。在越战纪念碑中,当抛光大理石上死者的姓名和生者的面孔两相照应的瞬间,其所唤起的正是对人类同伴的生命的爱;她在“What is Missing?”作品中所传递的是对逝去和即将逝去的非同类生命的爱!

美的体验让林璎的作品具有不可抵御的诱惑。美学家将美分为壮美和优美两种,前者与生存相关的恐怖和危险联系在一起,而后者与人类的爱联系在一起。所以,纪念碑,尤其是关于战争和斗争的纪念碑,往往与前者联系在一起。而在林璎的作品中,似乎只有优雅的美、宁静的美,其所散发的芳馨如空谷之幽兰,其给予人的体验如沐春风之清新。她可以把史诗般的悲壮,通过水一般的语言,变为亲切宜人的体验;哪怕最严峻的主题,在她的手下也变得如禅院树下的偈语。欣赏其作品,犹如隔墙听到一位优雅的东方女性,独自于静谧庭院中的吟诵。尽管林璎并不觉得这是其近乎占据半部晚清和早期民国史书的家族基因所致,但不可否认,正是其骨子里所具有的东方禅意与诗性,让她的作品如此高雅而优美!正是大爱,让她能融咆哮为潺湲,化铿锵成委婉。

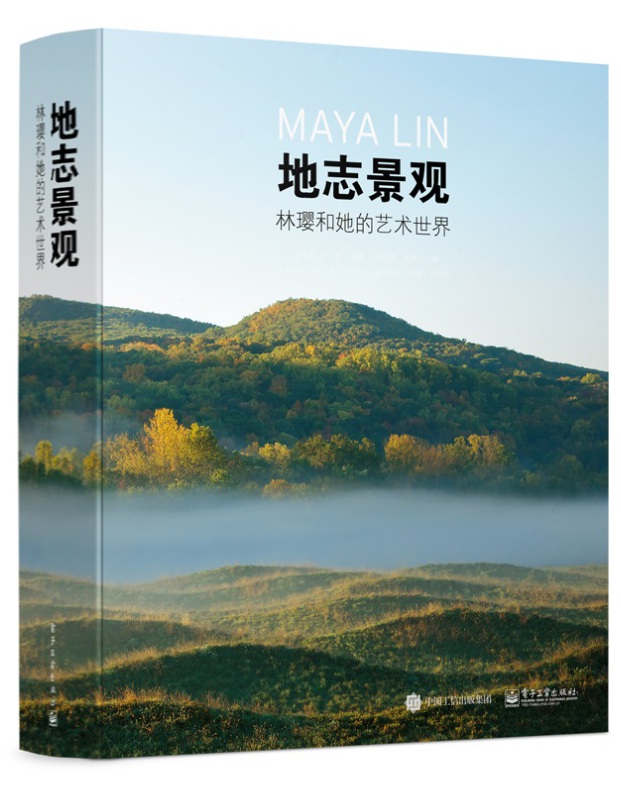

《地志景观:林璎和她的艺术世界》:首部展示林璎30年来作品的综合专著。

作者简介

林璎,美籍华裔建筑师,林徽因的侄女。曾被美国《生活》杂志评为“二十世纪最重要的一百位美国人”与“五十位美国未来的领袖”。她的作品曾于美国、意大利、丹麦、瑞典等国展出,并为许多大型机构收藏。

责任编辑:张东红 [网站纠错]

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号