有趣又有料的生物书单

有趣又有料的生物书单

2016年08月22日 11:00:00 浏览量: 来源:生物谷 作者:

6、 为什么要相信达尔文

出版社:科学出版社

作者: 杰里·A.科因

关于这本书,生物谷小编觉得很有必要先引用一下理查德·道金斯老爷子的话: 我曾说过,不相信演化的人要么愚蠢,要么疯狂,要么无知。……现在,我得更新自己的言论了:不相信演化的人一定要么愚蠢,要么疯狂,要么就是还没读过杰里·科因的这本书。

《为什么要相信达尔文》把遗传学、古生物学、地质学、分子生物学及解剖学现代研究结果的许多线索编织在一起,严谨而优雅地证明了为什么说演化论不止是一项正确的理论,更是一个事实。关于这点,最有力的证据就是那些出土的化石:长着羽毛的恐龙和拥有四肢的鱼等等。生物在不断发展,虽然方向不一,但我们可以观察到自然选择对动物、植物的改造事实。同时,书中也提到了很多有趣的问题,让人兴趣盎然。

人为什么会起鸡皮疙瘩?三十只杀人蜂为什么能在一两个小时内把一个蜜蜂巢变成三万只蜜蜂的坟场?作为哺乳动物,鲸鱼与哪一种陆地上的哺乳动物亲缘关系最近?为什么有一种恐龙的学名会叫做中文的“寐龙”?在寄生虫控制之下的动物真的会像科幻电影里那样做出恐怖的诡异行为吗?为什么看起来极其细微的差别就能令植物被划分成不同的物种,而外观体形迥异的各类宠物犬在生物学家看来却是一个物种?

杰里·A.科因是世界顶尖的演化生物学家之一,也是演化界最重要的公共知识分子之一,为《新共和》、《泰晤士报文学增刊》、美国国家公共电台的固定撰稿人。过去二十年中他一直担任芝加哥大学生态与演化学系教授,从事演化遗传学的研究。

7、 万物身刻

出版社:清华大学出版社

作者:卡尔·齐默

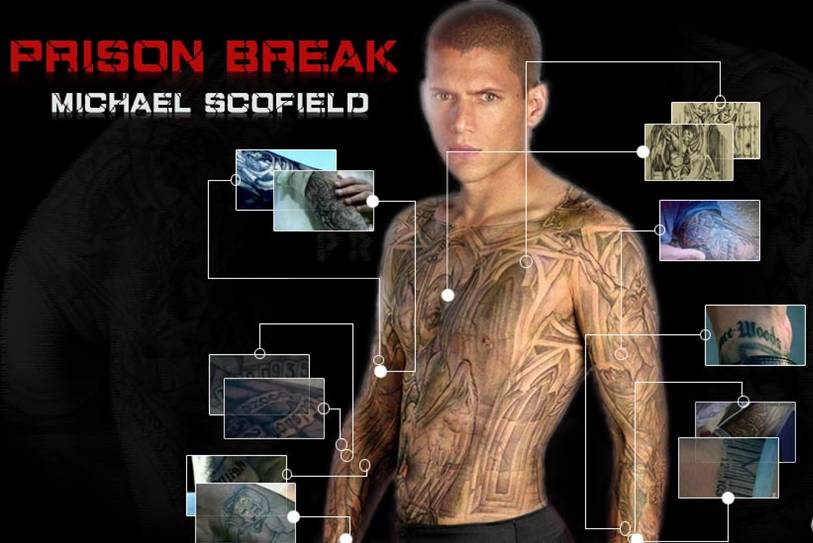

还记得05年大热的《越狱》中男主身上逆天的纹身(逃跑路线图)吗?

纹身的神秘和实用发挥的淋漓尽致。虽然,在大部分小伙伴眼里,纹身跟严谨的科学家风马牛不相及,但生物谷小编想说,这本书,将重新定义你眼中的科学家和生物学符号。

文身都是部落成员的身份证明,在部落的语言符号系统中,纹身的作用之一就是交流、表达价值观,还有什么比纹身能更让科学由皮肤直击灵魂?

《万物身刻》中就描述了这样一群人,他们爱科学爱到了骨子里,还流淌着艺术的血液,于是决定把自己所钟情的科学元素刻在身上——你能想到的任何部位,这些图案有趣又多样:DNA双螺旋结构、质能公式、圆周率……无论你爱的是物理、化学,还是数学、生物,你都能在本书中找到自己熟悉的符号,了解符号最初的意义,探寻每一个符号背后的价值。理科生独有的浪漫和信念~

卡尔·齐默是美国耶鲁大学讲师,教授科学和环境写作,且经常在《纽约时报》、《科学人》、《探索》、《时代周刊》、《科学》、《大众科学》和《国家地理》等期刊杂志发表文章。目前,齐默的作品已经被收入“美国最佳科学写作”和“美国最佳科学与自然写作”系列。他在《探索》上有一个每月专栏,专门讨论各种大脑问题。

8、 DNA:生命的秘密

出版社:上海人民出版社

作者:詹姆斯·沃森,安德鲁·贝瑞着

你知道希特勒臭名昭着的种族主义起源于科学家多为的“优生学”吗?你认为,在辛普森杀妻案中,DNA技术到底是在公平执法还是放走了罪犯?当多利羊问世的时候,是不是就意味着克隆人已经是未来发展的必然趋势了?不不,这不是一本八卦历史杂志,这是一本关于遗传学的书,那些或深刻,或尖锐的社会问题正是起源于遗传学。

《DNA:生命的秘密》是一部以历史视角写遗传学的简单历史,以孟德尔遗传定律为开始,到DNA双螺旋结构的发现,再到最终人类基因组图谱的完成,这过程堪称跌宕起伏。

其中不乏合纵连横,斗财斗智,充满完美合作同时也充斥相互拆台的故事,甚至有时一项科学研究的完成似乎全看运气。基因的故事永远不会枯燥,它比你已知的历史更真实,比你身处的现实更残酷。这是一本关于科学天才的有趣故事,虽然信仰、宗教、国籍、爱好、价值观各不相同,却似乎一起掌握了人类的整个未来。

詹姆斯·杜威·沃森由于提出DNA的双螺旋模型学说,沃森和克里克及M.H.F.威尔金斯一起获得了1962年诺贝尔生理学或医学奖。此外,他还是人类基因组计划的倡导者,1988年至1993年曾担任人类基因组计划的主持人。

9、 先天,后天

出版社:北京理工大学出版社

作者:马特·里德利

我们常说,内因是根本,那么,一个个体的人,他是由先天内在的基因决定还是由后天的环境决定?这个问题在我们现在看来是很简单的:先天和后天协同。所有的经验结论都是经由前人反反复复推理实验得出来的,这个答案也不例外。

《先天、后天》一书中涉及到了基因与达尔文的普遍,高尔顿的遗传,詹姆斯的本能,德弗里斯的基因,巴甫洛夫的反射,华生的联想,克莱普林的历史,弗洛伊德的塑性经验,博厄斯的文化,杜尔凯姆的劳动分工和社会力量,皮亚杰的发展和洛伦兹的印刻。本书旁征博引却不落窠臼,究竟是什么定义了人性?基因还是经验?

“如果人们的专长不能在财富、性和权利等方面带来回报,那么所谓的精英统治就没有什么意义”有时候,本性就是这么坦诚或者赤裸裸。但人们却更善于表达,善于思考,善于获得情感上的认同,从而把不那么光彩的本能升华为梦想或者价值。人和动物的主要区别就是,同样是表达需求,动物会强硬地直奔主题,而我们,却懂得如何委婉一点。

马特·里德利著名科普作家、牛津大学动物学博士,曾任《经济学人》专栏编辑。着有多部获奖作品,包括《人类基因组》、《灵敏基因》、《红色皇后》等。生物谷小编在这里透露一个小细节:自1993年出版第一本科普《红色皇后》以来,2010年为止,马特总共写了6本科普,也就是说,平均3年才出一本,慢工出细活总是有道理的。

10、 进化的大脑

出版社:上海科学技术出版社

作者:戴维·J·林登

生物谷小编敢打赌,大多数人对于人类的头脑还是非常自豪的,因为,它让我们从众多生物中脱颖而出,爬上生物链顶端。但读完这本书,你恐怕会有被打脸的感觉:“人脑是效能极其低下的器官”作者在一开始就亮出了自己的观点,并在此基础上,从感觉、情感、爱情、性、睡眠、宗教等等方面论证,他的观点猛一看有点怪辟,但仔细想想,又觉得逻辑上说的通。甚至在人类为何维持一夫一妻的关系问题上,作者也归结为人类那“巨大又低效的大脑”。

众所周知,人类也经历了一个漫长的金华过程,所以,人类的大脑并不是先天就被设计好脱颖而出,而是不断在低级的基础上发展出更高级的功能,也就是说,和小白鼠相比,我们只是多了一些功能,同样,和小白鼠一样的功能,我们也还保存着。

《进化的大脑》中,作者把人类的大脑比作可以叠加新成分的甜筒冰激淋,并以这一思路为主线,介绍了大脑的构成、基本发育、感觉和感情,进而描述脑如何支配学习、记忆和个性,如何决定性行为和性倾向,以及脑在睡眠和梦中的活动机制。作者还尝试解释脑功能和宗教的关系。书中也穿插了不少有趣的小故事和将近50幅插图。

作者林登是美国约翰·霍普金斯大学神经科学系教授,但这并不是一本脑科学和神经科学的教科书,而是面对公众的科普读物,通过阅读,我们可以借助林登对大脑发育和思维的长期思索的结晶打开一扇新的窗,重新认识自己的大脑。

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号