四季花传书:解读花之表情

四季花传书:解读花之表情

2016年05月31日 19:23:00 浏览量: 来源:凤凰读书 作者:

山茶花、紫罗兰、朝颜、水仙、芭蕉……花是时间的表情

从历史与文化出发,解读花之表情;

从生活与日常出发,指导插花要领。

300多幅照片附带解说,花进入心灵。

如果说《一日一花》带给我们更多的是视觉上的审美享受,那这本《四季花传书》则是一次对花道文化的启蒙与实用指南。

川濑敏郎,1948年生于京都,自幼师从最古老的“池坊”花道。日本大学艺术学部毕业后,前往巴黎大学留学,回国后不拘泥于流派,回到花道的原点自由创作。擅长用古老、质朴、布满历史痕迹的器皿当做花器,依据时节到山野里找最当令的花叶,融入花器中,简约中有一份枯寂之美。他的花艺有着浓厚的禅意,常被人当作对四季更迭、时间流逝的一种冥想方式。著有《一日一花》《四季花传书》《花会记》等。

我们欣赏一朵花在自然中的样子。自然的美,是无私的美,也是最高的美。但插花不同。它带着看花的人的心情——看花的时候,仿如眉心落下一滴清净的水通过了身体。花道大概需要在形式上学习,但插花本身不需要学习,而是习惯。因为插花只是把心情表现出来而已。

——川濑敏郎

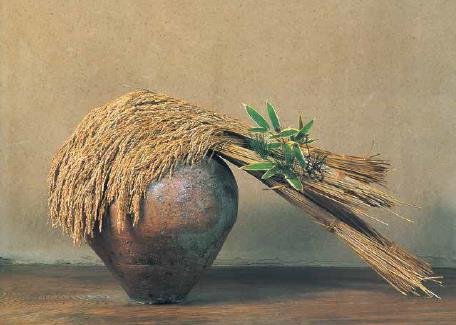

一月 稻草

我生于京都,小时候家里吃的年饭主要就是白味噌加年糕,再放一些大芋头、土豆和圆萝卜,是很简单的杂煮。虽然不记得有什么美味,但白色的碗在孩子的眼里是那样清爽洁净,“嗯,这才是正月的食物啊。”我会一边这样感叹一边用新筷子大口地吃起年糕。

说到正月之花,松竹梅是首选,但坦率地说,对它们我已经不像以前那么心动了。总觉得它们的“文化”味道太浓,与正月那焕然一新的氛围不大相称。这也许是我的天性所致,不仅喜欢样式白净的杂煮,也想品味简单朴素的正月。

新年来临,什么最让人高兴?

吃像雪一样白的妈妈饼

被炉暖暖,猫儿睡睡

据说过去到处都在唱着这样的儿歌。可我在新年却不会去高兴地吃“像雪一样白的妈妈饼”,而是去敬供稻子。一定会有人问:“敬供,供给谁呢?”嗯,应该还是供给年神吧。新年到访的年神是家神、先祖之灵,而田神也就是稻神了。我这么说,大家兴许会觉得莫名其妙。但是,的确如此。我用《广辞苑》(第三版)查了一下“年”这个词,开头这样写道:“指谷物,特别是稻子。也指其成熟后的状态。”稻子在田地里被收割完了,到下一次成熟,再一次被收割,在日本正好是一年。

日本人开始种植稻子,据说是始于绳文时代末期,那是很久以前的事情了。不过,那时一般人家很少能吃上“像雪一样白的妈妈饼”。这大概也就是几十年前的事吧,在一个大米欠收的困村庄,儿子对着死去的母亲耳朵,一边摇晃着装有米粒的竹筒,一边说“妈妈,这是大米呀”,据说这一听稻米声音的习俗,其目的是为了送给死者冥土的礼物。

不知从何时开始,稻米不再仅仅是食物,也成为了一种信仰的对象。甚至有“米菩萨”这样的词语,长崎一带还有“圣母大米”的说法。过去的人们崇敬大米的心情,甚至发展到连稻草都视为神圣之物。像新年挂在门上作装饰的稻草绳,还有新年在大门或庭院摆放“福稻秸”来除灾避邪的风俗,都能反映这一点。

即便是从插花的角度来考虑也是如此,像被用于装饰盛大庆典场所的立花,稻秸束是不可或缺之物。所谓稻秸束,就是将稻秸扎成束塞进花器,用它来插花枝。总归都是固定花的办法,应该也可以使用其他材料,但不知为什么,如果不用稻秸束,就不是立花了。这可不是什么约定俗成,而是在心理上无法接受。

真不可思议。我不清楚为什么要如此拘泥于稻草。那应该是民俗学者考虑的事情,也可以说是政治史的问题。每年11月23日在皇宫中举行的新赏祭,是天皇与神一起品尝当年收获的新米的仪式。天皇代表国家(或者种稻农家)接待了神灵,所以就约定了翌年的丰收。就是说“日本国的象征”就是水稻种植的栋梁、稻米道的掌门人。我深深感概,日本是一个多么质朴的国家呀。

有一个词叫“亡国”,我不是三岛由纪夫,一般不会使用。可是,偶尔从列车窗口看到因畦棱倒塌而荒废的稻田时,脑海中也会浮现出“亡国”或者“国破”这类词。换而言之,日本的风景,就是质朴的稻子所创造的“国家形态”。因此,庆祝日本的新年,不应是用带有中国趣味的松竹梅等花材,而应是供奉稻子来迎接年神。我是这么认为的,所以这回就选择了稻草。

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号