说乡情 唱乡韵

说乡情 唱乡韵

——探求浙江曲艺传承发展的生长点

2017年02月15日 15:03:51 浏览量: 来源:浙江党建网 作者:李晖

湖州三跳

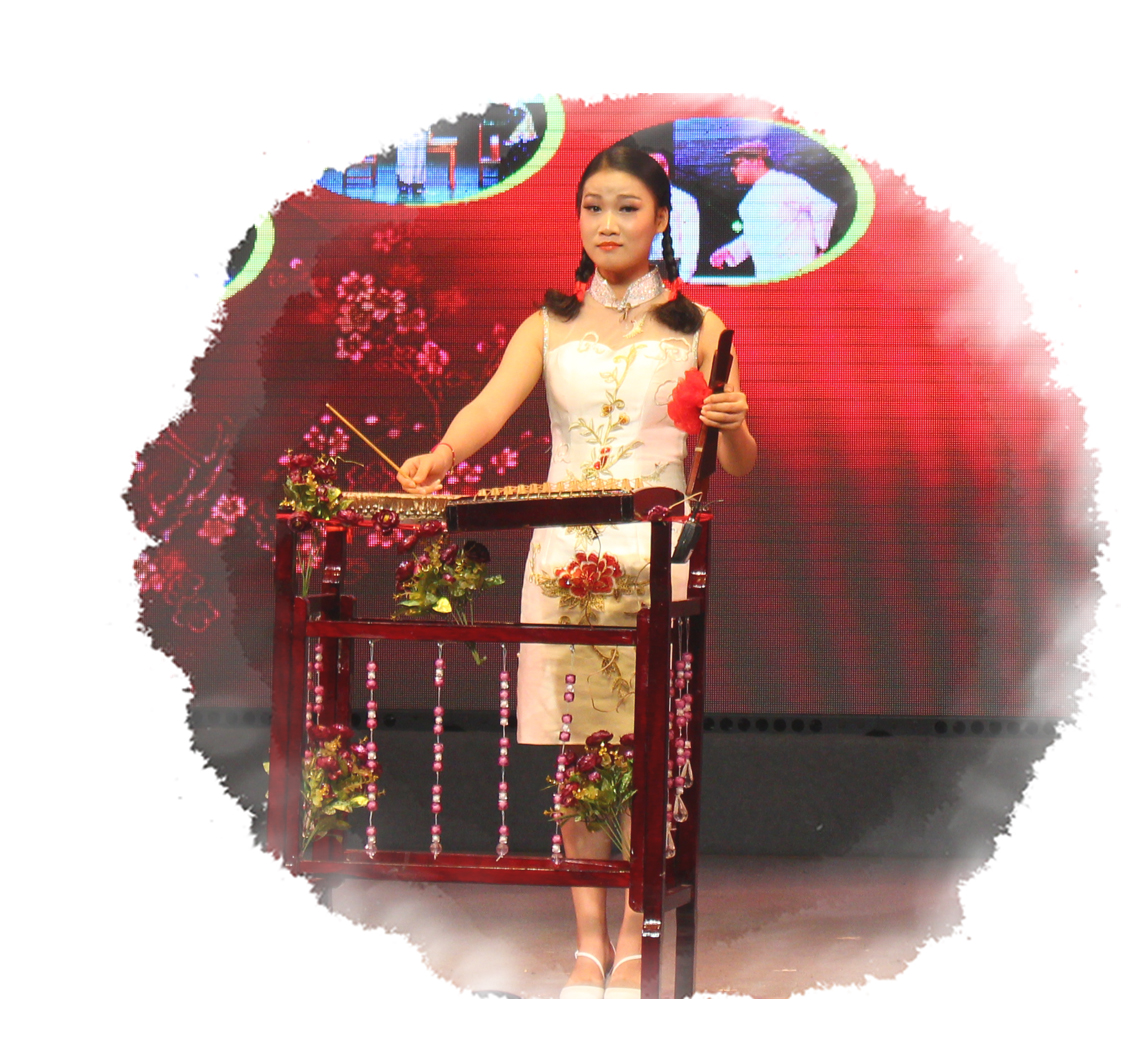

温州鼓词

由杭州滑稽艺术剧院曲艺演员表演的小品《阿峰其人》登上了2017年央视春晚舞台!难得一见的南方小品,被人民日报微信公众号在节目预告中评价是最“稀罕”的节目。历年被东北小品、天津相声刷屏的春晚,出现了杭州声音、浙江元素,不由得把人们的目光引向了浙江曲艺。

浙江的曲艺源远流长,据《梦粱录》《武林旧事》《醉翁谈录》等古籍记载,早在八百多年前,南宋时期的京城临安(杭州)聚集了全国各地的民间曲艺艺人,当时的“瓦子”(表演用的场子)有20座,至今我们还能找寻到这些“瓦子”的大体方位。浙江众多的地方曲种在历史长河的不断衍变中,形成了地域特色浓郁的地方传统曲艺,是对整个中华民族艺术文化的扩展与充实。

浙江地方语言复杂,声韵、声调有异,各曲种有其各自的语言和表演特色,承载着当地人独有的语言文化、观念意识与思想追求。截止2017年1月,浙江省级非物质文化遗产曲艺类名录项目49项,涉及保护地62个,其中列入国家级名录项目24项,涉及保护地27个,它们以不同的曲种名称分布在全省各地,生存状态也各不相同。有的具有较宽广的演出市场,如绍兴莲花落、宁波走书等;有的在民间民俗活动中颇为活跃,如温州鼓词、丽水鼓词等;有的在群众性文艺活动中时有所见,如绍兴平湖调、小热昏、唱新闻等……

然而,随着时代的变迁、社会的发展,传统曲艺也出现了传承发展的危机,不少项目存在着曲终人散之势。究其原因,首先是曲艺传承的日渐式微,使其陷入后继乏人的尴尬局面。曲艺传承的特点是口口相传,但如今从事曲艺表演事业的人,特别是年轻人已越来越少,“艺以人传,人去艺亡”成为曲艺发展面临的困境。其次,方言环境的不断弱化,阻碍了传统文化的多样性发展。传统曲艺来源于民间,运用地方特有方言或俚语在曲种的演出中进行表达与运用,能产生普通话所不能达到的效果。当今社会,普通话的普及虽然畅通了交流,却不利于建立在方言基础之上的相关艺术的保护与传承。第三,多媒体资源的日益丰富,掀起了文化市场的观众争夺战。曲艺创作唯有应时代之音,推陈出新,才能改变“台上白发人演,台下白发人观”的现象,保住市场,吸引年轻观众。第四,生存空间的逐渐萎缩,使曲艺走入了故步自封的困境。曲艺是在勾栏瓦舍中形成的市民文艺,现在各类书场、茶馆、传统剧场等锐减,导致曲艺逐渐失去了生存的场所。第五,缺乏媒体机构的有力宣传,从而导致人们对曲艺越来越淡忘。

面对此现状,在省委、省政府的重视下,我省大力推进濒危曲艺非遗项目的抢救性保护工作,采取了一系列措施,努力使传统曲艺项目焕发生机,继续传承发展:通过“省级非遗项目‘八个一’保护措施”,扎实推进曲艺项目整体保护;通过“非遗薪传”展评活动,发现、培育中青年曲艺传承人;通过抢救性记录工作,留存传统曲艺文化基因;通过校园式的规范教育和生活式的习惯养成,培养专业曲艺工作者和业余曲艺爱好者;通过政府补助和与各界合作等方式,开办公益性书场和曲艺演出场所等等……

《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》奏响了春天温暖的音符,2017年,浙江省文化厅将启动实施浙江曲艺振兴计划,与社会各方共同努力,进一步推进浙江曲艺的保护、传承与发展。

相关阅读

- 2017-02-14寻找诗画浙江的田园之美

- 2017-02-14弘扬优秀传统文化 重塑中国建筑之魂

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号