艺术设计呼唤“大国工匠”

艺术设计呼唤“大国工匠”

2016年12月15日 16:30:25 浏览量: 来源:人民日报 作者:赵婀娜

人工智能是否是艺术设计的“终结”

当下,科技领域最热的关键词,莫过于人工智能。在人工智能时代,艺术究竟是走向消亡还是走向新生?人工智能与艺术设计教育究竟是此消彼长的关系还是相辅相成?在“艺术与设计教育的未来使命国际学术论坛”上记者发现,这是国内外专家学者思考最多的问题。

毋庸置疑,艺术设计首先应当热情拥抱科技的发展。清华大学美术学院院长鲁晓波以2010上海世博会期间所主持的一个项目为例,“那次的设计,我们打破了以往展览必须在一个屋里,必须由展板、展架构成的惯例,我们做了两个臂环,所有展品可以在这上面,而且可以跟观众互动。像这样的设计,一定是科技和人文艺术的融合。设计材料基本上是用竹材,湖南盛产竹子,地面就是一个草坪绿地,观众可以坐在那儿把这个展览看完,当然也可以进入空间里进行体验。这就是艺术与技术深度融合带来的可能性。”

但技术的发展肯定不能完全取代艺术设计中人的因素。来自荷兰的艺术史家简·威廉德鲁克就谈道:“过去的设计师是运用艺术的专家,曾经一度反对现代科技的发展,但进入20世纪之后,很多艺术设计的突破是依靠计算机以及其他电子突破技术来驱动的。给我们带来了全新的可能性的同时,却也让艺术设计师更像是科学设计师。”

“摆在我们面前的核心问题是如何把技术和艺术连接在一起,弥补人工智能和艺术设计各自的不足,而不是一方非要代替另一方。”论坛上,更多的专家达成了这样的共识:科学技术在发展,但人文艺术是必不可少的。人工智能固然会为艺术设计带来无限的可能性,但是一定不能取代设计过程中人的因素,这有关道德、有关情感。

艺术设计当“大其心、潜其心、定其心”

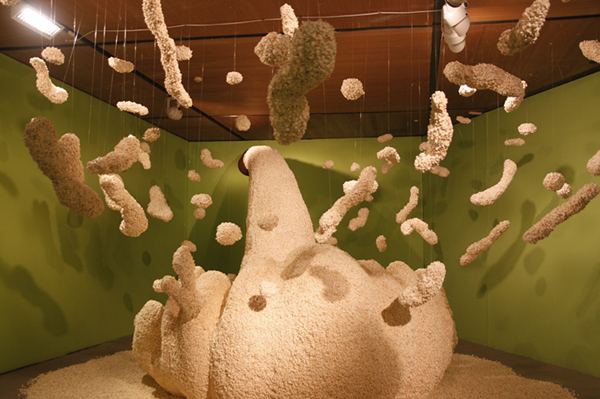

作为国内顶级青年艺术展,中央美院第三届CAFAM双年展11月在央美美术馆开幕。展览以“空间协商:没想到你是这样的”命名,试图探讨一种全新的艺术呈现的可能。王恩来的作品《样板间—卫生间》营造了一个令人熟悉而又陌生的环境,其中的物品脱离了其原有的功能,让人重新审视日常生活;刘晔的作品《我所拥有的时间》重新剪辑国产老电影中的镜头,并与家具电器相结合,让人换一种视角看待生活中的老物件……青年艺术家们努力用艺术的方式启发人对于生活的反思,学会珍惜,懂得感激。

艺术设计师应该秉持怎样的情怀与格局,艺术教育该进行怎样的改革与实践?论坛上,专家们也给出了各自的建议:鲁晓波认为,作为设计师,首先要大其心,容天下之物。致力于人类永续发展目标,文化的多元,国家发展、民众福祉、社会和谐。同时要潜其心,在迅捷、稍显浮躁的社会,艺术家们要观天下之理,在复杂的问题背后去寻找那个朴实的简单道理,即“大道至简”。最后,艺术家们必须在变化的时代定其心,应天下之变。即使我们身处在瞬息万变的时代,科技的迅猛发展深刻地影响社会,设计需求、设计思维、设计内容、设计业态都在发生变化,但艺术家们的价值判断与艺术坚守不能变。

山东工艺美术学院院长潘鲁生则主张,艺术设计一定要坚守文化的维度、生活的维度、专业的维度。一定要重视传承,振兴中国艺术传承的文脉,要重视实践,提升设计与生活的关联度,倡导生活美学。要让设计有学理上的依托,要回归艺术基础教育,重视早儿童期的艺术和创意教育。

责任编辑:林庭宇 [网站纠错]相关阅读

- 2016-12-13中外珍品扎堆西泠秋拍

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号