藏书票载体式微渐消亡 重拾“初心”道且长?

藏书票载体式微渐消亡 重拾“初心”道且长?

2016年12月05日 15:55:15 浏览量: 来源:广州日报 作者:金叶

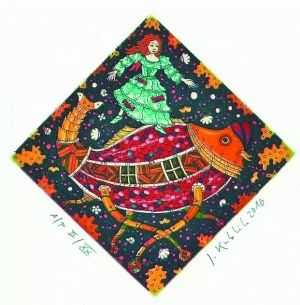

▲俄罗斯 符拉基米尔《Europe And Bull》

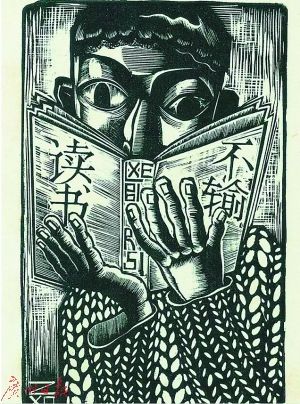

▲郑星球 《读书不输》

第四届广州国际藏书票暨小版画双年展在广州美术学院美术馆拉开帷幕。参与本届国际展评选的艺术家来自50个国家和地区,共1481名。在这个艺术作品普遍换上“巨人症”的年代,“小而美”的藏书票和小版画,让观众感受到久违的“精微文化”的温度;但同时,令不少藏书票的粉丝有些担心的是:当藏书票的载体——纸质书日益衰落的今天,藏书票的未来又将何去何从?它会不会完全被小版画取代,乃至消失呢?

藏书票:翩跹的“书上蝴蝶”

5厘米至10厘米见方,精致的图案配上藏书人的姓名、别号、书斋号等,张贴在书的扉页,这种正方形小版画就是藏书票。藏书票是为藏书的私人或者机构制作的小型艺术品,作为书籍持有人的标记,作品中一般包含拉丁文“Ex-Libris”和票主姓名,意思是“某某人的藏书”,贴在书的封面内右上角或正中央,或者贴在扉页上。通常使用版画技法来制作。

藏书票起源于欧洲的文艺复兴时期。目前所知最早的一张藏书票为木刻作品,制作年份大约是1450年,德国人卡纳班斯伯格所有。画的是一只刺猖嘴里衔一枝野花,脚踩落叶,并写着一行德文“慎防刺猖随时一吻”,意思是,未经许可,请勿私自翻阅。

藏书票大约在20世纪初传入中国,开始为一小部分文化精英所了解和喜爱。鲁迅、叶灵凤、郁达夫、李桦等文化名人都曾是藏书票的积极倡导者和收藏者。广州美术学院美术馆副馆长胡斌表示,在功用上,藏书票类似中国传统的藏书印,但又远比藏书印丰富。在媒介形式上,藏书票以版画为主,但是它又不是独立的版画创作。而在当代,随着技术的发展以及材料的多元化,手绘、电脑制作等也参与其中。在这次广州国际藏书票暨小版画双年展中,观众可以清晰地看到藏书票在当今世界的发展状貌。动植物、地域风情、历史人物故事与遗迹以及各种富有想象力的魔幻场景都成为藏书票表达的主要内容,而在技法和表达形式上也变得丰富。

因为尺幅的限制,藏书票的制作都非常的细腻讲究,让我们在一个艺术快餐化的时代体会到长期存在于我们的传统之中、却被我们所忽视的“精微文化”的温度。这也是此次展览特意将藏书票和小版画并列展出的原因。希望由此构成一个别具一格的、区别于那些艺术创作越来越大、患有“艺术惯性巨人症”的双年展。“我想,以此重建一种与精微文化的亲密关系,正是拥有‘纸上宝石’、‘书上蝴蝶’和‘版画珍珠’美誉的藏书票以及同样精巧的小版画所带给我们的深切体悟。”胡斌表示。

责任编辑:林庭宇 [网站纠错]相关阅读

- 2016-12-04心系苍生 笔书乾坤

- 2016-11-26把“回忆”存档,老了还可以晒晒

- 2016-11-26尺素藏家谱,客从故乡来

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号