和你聊聊|大学到底是学啥的?

和你聊聊|大学到底是学啥的?

2016年09月08日 08:26:57 浏览量: 来源:浙江24小时客户端 作者:

真正意义上的大学,是从清末时期开始有的。甲午战争失败之后,当时的国人认为“泰西之所以富强,不在炮械军兵,而在穷理劝学”,于是改革传统教育的想法逐渐成为共识,开始兴办起学习日本教育制度的新式教育。据清政府学部总务司,也就是今天的教育部,编撰的《光绪三十三年份第一次教育统计图表》记载,我国在1902年以前的大学有三所,北洋大学堂,京师大学堂(也就是今天北京大学前身)和山西大学堂。北洋大学堂创建于1895年10月2日,是“兴学教国”而建立的近代第一所大学。北洋大学堂建立就定位为本科层次的大学。初创之时,设律例(法律)、工程(土木)、矿治和机械四个学科。而在其后的办学过程中,根据国家需要增设学科,包括铁路专科(1897年)、铁路班(1898年附设)、法文班和俄文班(1903年)、师范科(1907年)。

北洋大学堂

创立于1898年的京师大学堂也一样是为国家需要而设立的。当时的管学大臣,也就是今天的教育部部长张百熙,好好学习了罗振玉《扶桑两月记》和吴汝纶《东游丛录》对日本的学制和专业分科的游学研究,制定了《钦定京师大学堂章程》,将大学分为政治、文学、格致(相当于理科)、农业、工艺、商务和医术七科三十五目。然而,由于没有把传达中国传统价值观的“经学”作为一门单独学科设立,这个章程受到了当时朝野的众多反对,并没有得到实施。

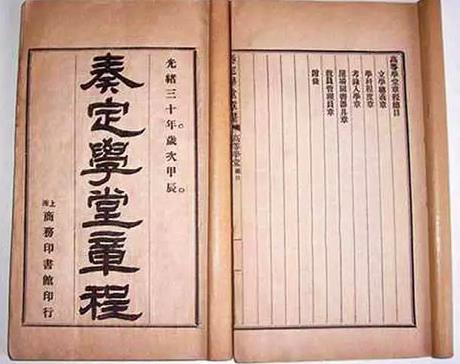

1904年,清政府在张百熙拟定的章程基础上,颁布《奏定大学堂章程》,将“经学”置于群学之首,单独开设了“经学科”,以及法政、文学、医、格致、农、工、商共八科,科下设门(相当于我们今天说的专业),标志我国系统化大学制度和学科分类的初步形成。

到了民国时期,教育部相继颁布了《大学令》、《大学规程》,取消了“经学”的独尊地位,分设文科、理科、法科、商科、农科、工科和医科共七科三十九门,规定大学必设文科和理科两科。

然而,从清末民国到1949年间,由于帝国主义入侵,内战不断,我国的高等教育发展极为缓慢,虽然学制学科经过若干次的制定、补充、修改,但是都是流于形式,基本特征和学科分类并没有出现太大变化,主要集中在文、理、法、工、农、医、商七科,其中文理是必设的,法、工、商相对开设较多。

如果说之前是学习日本学制的话,那新中国成立之后则是学习苏联了高等教育经验,对大学学制进行了大规模的调整,任务是根据国家的需要,培养各种专门的高级技术人才,于是,将工、农、师、医等系科从原有综合大学剥离出来,建了相应的多种形式的专门学院或大学(也就是现在我们现在印象中的那些什么农业大学、师范大学的前身)。

农业大学的表示,我们不是学种菜的

此外,对苏联改革高等教育的重要内容之一,就是按照国家建设的需要,把原有空泛的专业划分成若干种具体的专业。全国高校设置专业从1953年初的215种、1954年的257种,增至1962年的627种。举个栗子,不许笑!1954年的《高等学校专业目录分类设置》里工科就有类似“拖拉机”、“锅炉制造”、“内燃机制造”这么“专业”的专业。

1966年到1976年间,在“阶级斗争”的历史背景下,大学停办了大批专业,将理科改为工科,几乎取消了人文社科学科,强调结合一线生产劳动的实践开展教育教学。

在1982年到1987年间,教育部组织研究修订本科各学科专业目录,对文科、政法等学科予以恢复重建和增强。1993年,制定了《普通高等学校本科专业目录》,设置了10种学科共504种专业。到1998年,设置11门学科,将专业数大幅缩减为249种。

1999年颁布《中华人民共和国高等教育法》,专业设置的市场导向功能和实用性明显增强,大学生就业情况的变化,对专业设置和调整的影响越来越大。比如说,中国加入WTO,外语专业、国际贸易专业相继成为热门专业;随着现代信息技术发展和社会需求加大,计算机、通讯、软件和电子商务专业收到市场热捧。

我们都爱学啥?

专业越学越窄,实用性越来越强,虽然大学学科设置这么多年变来变去,但这个趋势明显可见。

不信,壹读君再举个栗子,看下现在大学生选专业的情况。因为优秀考生在分数上的优势能够使他们能够更加自由地选择专业,因此也更能反映专业的热门程度。根据艾瑞深中国校友会网对1952-2015年中国大陆、香港和台湾两岸三地3000度名省级高考状元展开的调查报告显示,中国大陆状元最青睐经济学、工商管理和电子信息工程专业。合计就读经济管理专业状元占总数39.67%,遥遥领先其他本科专业。

就算出了国,中国学生还是青睐商科。根据《2015中国学生留学意向调查报告》调研数据显示,约4成意向留学生选择就读商科,占比41.2%。而根据《中国学生商科留学报告》显示,以FMAE(金融、会计、管理、经济学)四大专业为代表的商科仍然稳居最受中国留学生欢迎学科的首位。在调查中,接受过商科研究生教育的学生表示,商科教育帮助自己获得了个人回报(93%),职业回报(89%)、财务回报(75%)。

我们比以前任何一个时候,都强调大学专业和就业的关系,似乎大学,到了今天,就是为了找工作才读的。既然这样,那更多人选经管专业,选信息专业,也就不难被理解了。

选商科有错吗?

没错,错的不是选哪一个专业,而是怎么读这个专业。

像1828年的耶鲁报告说的,“研读历史时,我们遇到从不同时代来的人,从他们的成功和失败中汲取教训。研习物理和生物时,我们理解到宇宙和人类生命的奥秘。倾听音乐时,我们常常被莫名地感动。这些不一定能帮助我们过上好日子,但它是生活的重要体验。”

莘莘学子的心碎了一地,被老师和家长说了多少年的“你不好好读书,以后就找不到工作了”,难道现在才来发现读书“不一定能帮助我们过上好日子”吗?

好好读书,是有可能过上好日子的;但大学从来就不是只为了让你找到工作而设立的啊。

美国教育家亚伯拉罕·弗莱克斯纳认为,“现代大学的最重要的职能,是尽可能有力的条件下深入研究各种现象”,“追求科学和学术的工作”。耶鲁报告中,更明确地说明了,“大学课程的主要目的乃是每天以严格的手段锻炼学生的心智。所有课程的设计,教学的方法都应该围绕着一个共同的目的,就是怎样才能更好地传授注意力高度集中的艺术,怎样有序思考,怎么分析事物,怎么明辨是非,怎么组织论据,怎么平衡各方面的意见,怎么唤醒、提升和控制想象力,怎么安排记忆,怎么激励和引导自己的天分。”

学拖拉机也好,挖掘机也好,不是真的就只是学会这个专业知识本身而已,而是你能不能从学拖拉机的训练中学习到一种“学习的方法”,运用到其它日常中的事物中去。这些学科知识更重要是在实践的环境中被反复习得,毕了业的壹堆饭们相信深有体会。大学里学的会计知识在实际的工作中帮助大吗?说实话,你可能不读大学,去真正的工作环境中学半年也能学会会计职位所需要的技能。但除了工作本身,你四年大学里还学到了什么?

不仅仅是为了工作本身。马克思·韦伯认为,“所有自然科学提供的答案,都是回答一个问题:如果我们希望在技术层面支配生活,我们应该怎么做。至于我们是否应该以及是否真的希望在技术层面支配生活和这样做有无终极意义,自然科学或是完全略而不提,或是依照它们本身的目标来预设答案。”

什么意思呢?举个栗子,一个学医的学生,除了医科本身所具有的专业知识,有没有想过医术本身的意义呢?为什么要思考这个问题?当你作为一名临终医生面对病人是否能安乐死的问题时,你是怎么去做出理性专业的判断和感性人性化的选择呢?你需要思考的是生命究竟有什么意义?以及在这种时刻,活下去和不活下去的意义。

To be or not to be?这是个哲学问题

大学,不是仅仅要教会学生在专业领域的每一个知识点,而是让学生学会如何学习。不论他去了哪里,做什么样的工作,过什么样的生活,对于任何一个感兴趣的话题,对于生命中碰到的任何困难和问题,他都拥有那些全局的观点,能够使他更好理解、贯通所听到的陈述和讨论,并且形成正确的看法,从而做出在那个阶段适合的判断和选择。

就像英国诗人A.E.奥斯曼曾说的,

“才智的愉悦显然既不如感官的愉悦那样生动,也不如情感的愉悦那样摄人心魄;因此,尤其在青年时代,我们更强烈地追求的是即时的精彩,与之相比较对知识的追求似乎足可以被忽略,被漠视。学习和知识带来的快乐虽然不是最强烈的,但却并非是最不经久的,这种快乐最不受外界事物的左右,最不被机缘所戏弄,也不被时间所磨蚀。稳健的男人存钱是为满足年老时的生活必需做准备,所以他也必需为老年进行智力储备。随着星移斗转,相对价值发生转换:索福克勒斯说,时间带走了曾经的快乐,使之更近似于痛苦。一个强壮的人到了弯腰驼背之时,欲望就将熄灭,届时将比现在更关心的事情是一个人是否还能说,“我的心智是我的王国”;灵魂之窗能否朝向一片宽阔的、赏心悦目的景观,或者面对的是除一片砖墙之外别无所有。”

资料来源:

1. 《北洋大学堂与中国近代高等教育的缘起》,王杰,高教探索,2008.6

2. 《中国近代大学理念的转型——从<大学堂章程>到<大学令>》,周谷平&张雁,高等教育研究,2007.10

3. 《我国大学本科专业设置与调整的历史演变和现实思考》,汪晓村,鲍健强,池仁勇,虞晓芬,高等教育研究,2006.11

4. 《我国高校“专业”发展的回眸与展望》,蒋洪池,沈阳师范大学学报,2004.01

5. 《2016中国高考状元调查报告》,艾瑞深中国校友会网,2016.5

6. 《Reports on the course of instruction in Yale college》, Yale University,1828

7. 《为人文教育辩护》,(美)法里德·扎卡里亚,新星出版社,2015

8. 《教育的终结:大学何以放弃了对人生意义的追求》,(美)安东尼·克龙曼,北京大学出版社,2014.12

9. 《学术作为一种志业》,马克思·韦伯,《学术与政治》,广西师范大学出版社,2016.5

责任编辑:朱丽娜 [网站纠错]

浙公网安备 33010302001662号

浙公网安备 33010302001662号