建德山乡,有一个书院为留守儿童敞开

建德山乡,有一个书院为留守儿童敞开

2018年12月14日 13:52:18 来源: 浙江新闻客户端 作者: 王晨辉 市委报道组 方祺

汪国云在给孩子们讲课。王晨辉 摄

最近,建德大同镇的汪国云,因捐出毕生藏书开办书院的行为,被评为建德市道德模范,他为留守儿童开设第二课堂,帮助他们健康成长的做法,也将在该市更多乡镇推广。

距离建德市区30公里的大同镇,是一个山区镇,也是杭州留守儿童最多的乡镇之一,现有250多位留守儿童。之前这些留守儿童放了学或节假日没有地方去,课余生活相对单调。8年前,酷爱书籍的汪国云把自己所藏一万多册藏书全部捐了出来,开办了大同书院。

从那时起,汪国云一有空就去那里为孩子们上课,他也通过努力建立了一支10多人的义工教师队伍,孩子们可以在那里学到诗词、写作、书画、器乐等不同的知识,8年来,书院累计辅导帮助留守儿童达一万多人次,如今,越来越多的孩子爱上了读书,提升了品行和修养。

书院里,整齐地放着很多书。王晨辉 摄

小小书院 儿童乐园

12月12日傍晚4时,大同第一小学的孩子们放学了,但他们大多数人并没有回家,而是直奔大同书院,那里,除了汪国云的诗词鉴赏课,严州画院戴不庸老师要教孩子们国画,来自建德市青少年活动中心器乐老师邓士锋则会有一场葫芦丝表演秀。

“现在,很多孩子都养成了一放学就跑到书院的习惯。”大同一小教师吴志平对记者说,在这里,孩子们可以学到很多课外知识,也能参加很多活动。

跟着孩子们欢快的脚步,记者走进了大同书院,这是位于大同镇中心的一个带着小院的二层小楼,建筑面积约400平方米。一楼大厅为书院讲堂,西侧一大间是图书室,有各类图书近三万册,二楼东侧为书画创作室和乐器学习室,西侧为本地文化艺术展示室,陈列大同籍书画家的作品。

4年级的学生李思(化名)一进作书院讲堂,就坐在了她习惯的前排正中的座位上,拿出了书本。很快,汪国云走进了讲堂,开始讲起了课。

有别于学校课堂的严肃,记者注意到,这个课堂显得比较自由,孩子们可以随意发表自己的见角,如果觉得不好听,也可以去阅览室看书,或去二楼学习书画、器乐。

大同书院建于2011年,是汪国云个人创办的公益单位。“当时我还在建德城区上班,有几次回家乡,发现有很多留守儿童,他们放了学没处去,节假日更没地方玩,也产生了不少社会问题。”汪国云说,酷爱读书,藏书众多的他觉得,阅读可以增加人的知识,提升人的品格,如果让这些没地方去的留守儿童喜欢上读书,对他们的成长很有帮助,

很快,汪国云找到了大同镇党委政府和建德市文广新局,提出捐出自己的书为留守儿童建个书院的想法,得到了支持,2011年年初,汪国云把自己的一万多册藏书从建德城区的家里搬到了大同,当年5月,大同书院正式挂牌开放。

书院也得到了汪国云家人的理解,一家人分工明确,汪国云负责教学,爱人和儿子则负责后勤和网络技术保障。因为这份坚持和善心,让书院成为了附近孩子的加油站,也成为远近闻名的第二课堂。

书院二楼放着很多手工艺品等艺术品。王晨辉 摄

帮助孩子 健康成长

为了吸引孩子们来书院读书,退休前,汪国云每个星期都来书院至少两次,为孩子们讲课,给孩子们举行活动。

然而刚开始,孩子们并不太愿意来。汪国云说,为了吸引这些孩子,他努力做起了家长的工作,也订阅和购买了很多家庭教育方面的书刊,并开设了“家长课堂”。

汪国云介绍,这些留守儿童的家长,多数为他们的祖父母或外祖父母,他们对孩子都很疼爱,然而,有些因为方式不当,对孩子过于放纵或溺爱,造成孩子各种问题。

“比如,第一年开班的时候,有一个三年级孩子特别调皮,对爷爷奶奶也不尊重。”汪国云说,他不仅教育孩子要文明礼貌,也通过“家长课堂”,让孩子的爷爷奶奶也认识了自己的不足,改变了教育孙子的方式。

“现在,那位孩子已经在建德城区读高中了,成绩很不错,他们一家特别感谢书院,他爷爷奶奶还经常来书院做义工。”汪国云对记者说,一些孩子和家长的改变,也让周围的人看在眼里,慢慢的,来书院的人越来越多,也成了不少孩子生活的一部分。

去年,汪国云从单位退休了,更是把所有的精力都放在了书院上,并通过他的努力,找更多加入到为留守儿童服务的队伍中来。

“现在,除了我会每周给孩子们上三次以上的课外,我们还有一支10多人的义工教师队伍,教孩子们书画、剪纸、器乐等,保证每天孩子们在这里都能学到东西。”汪国云对记者说,这些义工教师,不少是建德市区的,他们不但不要报酬,还经常自掏腰包,给孩子们买书,送他们小礼物,有的还在节假日,把孩子们送到建德城区,让他们与城里的孩子结对互动。

“办了书院之后,我才知道社会上有很多人乐意做公益,令人鼓舞!”汪国云说,现在书院里的好多书和藏品,也是很多爱心人士捐助的,大家的支持和参与,也让他充满了信心。

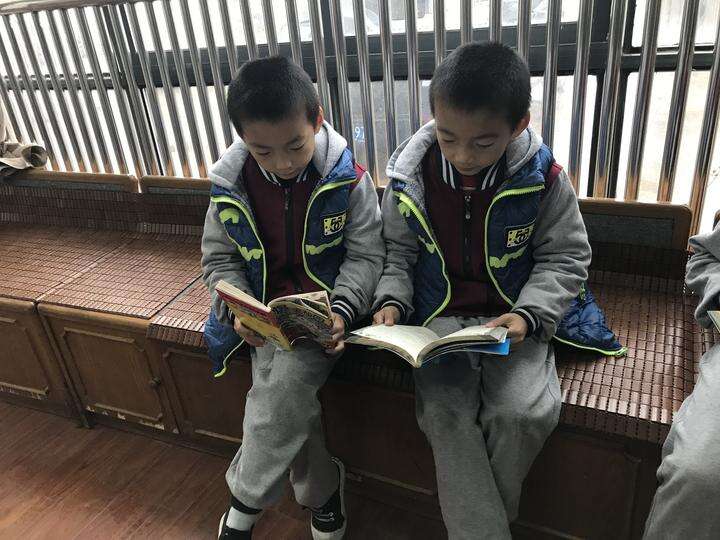

一对双胞胎兄弟在看书。王晨辉 摄

爱心传承 众人参与

上周末,在杭州上大学的大同青年张浙杭回到家乡建德大同,为孩子们上了一堂《哲学小故事》的课。

“他是我创办大同书院后的第一个学生,现在,也成了我们的义工教师。”说起张浙杭,汪国云非常感慨:“当时,孩子的成绩并不很好,他来书院学习后,我就给他重点辅导,在作文上下了很大工夫,使他有了明显进步,特别是写作能力,进步特别快。”

和张浙杭一样,大同书院最早辅导的学生,现在都已经上了高中和大学,不少也利用节假日时间,回到书院做义工,给弟弟妹妹们讲课,陪他们做游戏。

今年,汪国云又有了一个新的设想,让大同书院走出大同,帮助更多的留守儿童。

“通过这些年的努力,我发现,不少留守儿童在学习和思想品德方面都获得了很大的进步,建德留守儿童很多,而且现在倡导家风家训建设,我主讲的也是中国传统文化,就是传承“耕读”家风,我要让更多的孩子更好地成长、成才。”汪国云说,从今年夏天起,他把自己的车改造成流动的“大同书院”,经常节假日,就带着书,开到周边的乡村、村庄,给孩子们上课,放电影,到现在,“流动大同书院”已跑了4个乡镇,20多个村。

据建德市关工委介绍,建德市目前有留守儿童2556人。大同地区经济发展相对滞后,外出务工人员多,留守儿童占的比例大,目前,建德市关工委已把大同书院确定为青少年传统文化教育基地,给予扶持。

“现在,大同书院已成了建德帮扶留守儿童的公益品牌,我们也希望能有更多人参与,让更多乡镇拥有‘大同书屋’,让更多孩子得到帮助。”建德市政府相关负责人说。