有一种精神修炼叫“衢州援疆”

有一种精神修炼叫“衢州援疆”

2018年09月18日 09:13:43 来源: 衢州日报 作者: 葛志军

在天山和昆仑山之间的一片绿洲上,有这么一群衢州人,远离家人,远离亲朋,远离生养他们的那片绿水青山,在“深度贫困”的乌什县勤奋地工作着。奉献,对他们而言,绝非平淡生活中的一句轻松口号,而是在非常环境下的一场人生修炼,是一种无我的慈悲。

当你陪伴着爱人孩子,轻松地行走在公园里时;当你约上三五好友,坐在茶室里笑谈人生时;当你熟练地从事着自己喜欢的工作,偶尔还可以发发牢骚时……你可能无法想象,万里之外的那一群援疆人,是怎样的一种生活和工作状态。

9月初,记者在乌什县采访一周,得以深一度接触衢州援疆人的生活、聆听他们的故事,在感动之余萌发诸多感悟,没有“诗和远方”那般美好,却有着一种能给人振奋的特殊的精气神。

心有真爱,所以奉献

追问为什么援疆,每个人都会给出不同的回答。但有一点是共同的:因为爱。只有内心深藏着真爱的人,才能付出无私的爱。

每一位援疆人都有不同的故事,有牵挂、有不舍、有遗憾,娓娓道来,总会在不经意间触动内心的柔软处。

衢州·乌什文化走亲促进民族团结

与援疆干部郑剑亮交流,说得最多的是专班运作、工程进度、项目质量、经济效益,聊到家人,他只说了一句话:“最牵挂的是父母,最愧疚的是妻子和孩子。”在乌什这个离家万里的边疆,听到这句话能感受到一种冲击:要平衡表面坚强与内心柔软这样矛盾的心理,需要强大力量支撑。这种力量源自每个援疆人内心的大爱情怀。

乌什·衢州小学 开启“托管式”教育援疆新模式

在与援疆干部毛伟建交流时,听到了一个关于他家“二宝”的故事。孩子出生时,他没能陪伴在妻子身边,他给儿子取了个名字叫“缘姜”(妻子姓姜,也取“援疆”谐音)。今年6月,他因公回衢,儿子居然不认他这个爹,等混熟了,又离家返疆了。他说,这段父爱的缺失,希望日后能弥补。

根据指挥部的统一安排,要求每位援疆干部结对一至两户贫困户,每个月至少进村入户一次,并同吃、同住、同劳动、同学习。接触的次数多了,当地老百姓把援疆干部们当作了亲人。“每次他们张开双臂拥抱你的时候,就能真正感觉到什么叫以心换心。”毛伟建说,人心之间相互取暖最能体现爱的正能量,那些失去的、够不着的情感,在那一瞬间被回填得满满的。

大爱无疆。这份爱可以让无助者有力、让悲观者坚强、让绝望者前行。记者奔走在乌什乡间田野,当地群众友善的笑容、亲切的问候,还有见到援疆干部时那种热烈的握手,给人以如家的温暖。他们中有不少是接受过帮助的普通百姓,相互间不一定记得全对方的名字,但“衢州”二字却是相识的纽带。5月底,衢州援疆指挥部举办了“衢乌两地情”文化走亲系列活动,衢州市委领导带头捐助结对贫困学生,随后社会各界纷纷捐款捐物,累计捐赠价值已超过百万元。“南孔圣地、衢州有礼”的城市品牌正逐步延伸到受援地,“一座最有礼的城市”也正渗透到各项援疆工作中。

这是一场关于爱的修炼。援疆在每个参与者的人生经历中注定是刻骨铭心、气势磅礴的一笔。正如汪国真在《热爱生命》中所写:“我不去想是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程。”

身在异乡,且当故乡

“舍家报国,倾情援疆。”这是记者在乌什期间听得最多、见到最多的一句口号、标语。

一个“舍”、一个“倾”,表达了一种无限的豪迈和壮烈。这让人想起了中国古代的神话故事《夸父逐日》:夸父为了理想,逐日而行,用尽力量,奔跑不息,直至生命终止。衢州援疆人心怀大志,着眼长远,身在异乡,且当故乡,以彻底、无私的奉献精神书写着现代版的《夸父逐日》。

近两年来,50个援疆项目、4.54亿元援疆资金,带动社会总投资15.8亿元……在这串引人注目的数字背后,浸透着衢州援疆人上下求索、四处奔走的汗水。

“援疆,就是要用行动书写忠诚和担当,打造援疆工作升级版,找到可持续发展的产业载体,增强受助者的自我造血功能,为乌什的发展作出衢州努力、扛起衢州担当、贡献衢州力量。”衢州市援疆指挥部指挥长祝升明说,正因为衢州援疆干部人才们一批接着一批干,把他乡乌什当故乡衢州来精心谋划,才有现在这样一批看得见的扶贫产业项目落地生根、开花结果,让当地群众既摸得到当下的幸福,又看得见未来的希望。

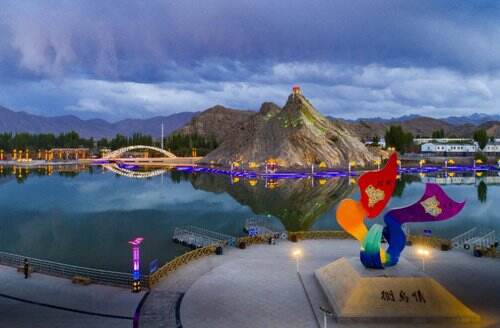

“衢乌情”雕塑展现两地深度融合一家亲

对口支援乌什8年多来,衢州援疆人像大漠胡杨一样扎根新疆,像天山冰雪一样融入新疆,像塔里木河一样丈量新疆,像和田美玉一样点缀新疆,坚持“衢州输入”与“乌什输出”并举,由单向扶贫向双向互动协同发展转变,围绕产业扶贫、民生扶贫、智力扶贫、市场扶贫等重点,有力激活乌什县经济发展内生动力,打造区域对口协作扶贫新样本。坚持“输血”与“造血”相结合,以培育优势产业增强内生发展能力;坚持“真扶贫”与“扶真贫”相结合,以民生改善为目标推进精准扶贫;坚持“治标”与“治本”相结合,以智力帮扶为根本扎实脱贫根基;坚持“有形之手”与“无形之手”相结合,以全民参与之势形成援疆合力。真情投入、真心融入,善始善终、善作善成,干出了友谊、干出了成果。

在新疆振兴园牧业有限公司的羊圈里,公司副总经理布永宾激动地向记者介绍:正因为有了援疆资金的补助,阿合雅镇的五百多户贫困农户得以通过托管养殖的模式,获得稳定的收入。背后既是奉献,更是一种富有远见的扶贫模式创新。

在乌什县万亩葡萄种植基地,来自河南的基地负责人李聪颖说,衢州市援疆指挥部分两年提供援助资金四百万元,用于葡萄架改造等全县设施农业示范基地建设。据初步估算,改造后的葡萄园每亩可增加效益五百元,每天至少五百名村民在葡萄园打工,是当地群众一条重要的脱贫增收渠道。“我替这里的老百姓感谢衢州援疆人。”

浙里美驿疆南、西域小羔羊新疆特色餐饮、欣禧源葡萄酒业品鉴店等一批“十城百店”项目正式落户衢州;“百村千厂”全面开花,已有10余家企业落户乌什,解决1500多位群众就近就地就业,其中贫困人口就业310人;“万亩亿元”科技引领,在依麻木镇7村试验林下食用菌栽培技术,投入援疆资金1450万元,可日生产菌棒2万棒,户均增收2万元,该项技术已在全地区推广。引进衢州企业家投资兴建阿克苏金勺果业有限公司,每年可消化全县20%的核桃、40%的鹰嘴豆。

执著是一种追求,坚守是一种信念;岁月无法停留,但初心可以不变。9批衢州援疆人不辱使命,接力传承,留下一片丰收景:压弯枝头的大核桃可以作证、秋风中的红苹果可以作证、托什干河边的甜红枣可以作证……

极心无二虑,尽公不顾私

在匆匆而过的时光面前,无论境遇如何,都可以如同尼采所说的那般豪迈:“在自己身上,征服这个世界。”因为,在每位援疆人心里早已将信仰的旗帜高高树起,将“极心无二虑,尽公不顾私”的精神,作为一种援疆文化沉淀传承,并转化成一个个看得见摸得着的细节。

走进衢州援疆馆,一首《我在乌什有亲戚》带着新疆特有的旋律传递着“祖国大家庭、衢乌一家亲”的深情厚意,将参观者带入一段神奇的时光隧道。张张图片、段段文字、桩桩事迹,记录着他们的大爱情怀、壮美气魄,见证着衢州援疆的坚定步伐,展示着乌什的沧桑巨变。没有什么可以轻易把人打动,唯有这信仰的力量和追逐梦想的脚步。

衢州新时代创新大厦、衢州幼儿园、衢州小学、衢州中学、三衢大厦、衢州风情廊等衢州援建的一批教学楼、人才公寓、文化礼堂……在乌什县城乡,大到一幢高楼,小到一辆救护车和一只垃圾桶,带“衢”字的标识随处可见,“衢州有礼”在乌什绚丽绽放。

援疆干部每天晚上至少加班两小时以上!记者求证此事的自觉程度和可操作性时,不止一位援疆干部淡定地告诉记者:晚上学习是能让心安定下来的最好办法,为的是白天能把每项工作的细节做得更加到位。

乌什县的夜景

汗水总比泪水更有营养,行动总能让梦想离我们更近一步。记者对援疆工作的认识就这样一次次被颠覆,又一次次地重新认识。在阿合雅镇万亩核桃园里,我们吃着林管站站长艾海提·莫拉艾散剥的新鲜核桃,听他使劲夸奖衢州援疆干部;在衢籍企业家投资的鼎隆帽业车间里,我们听女工买热合吧·吐尔洪激动地算着每天的工资收入,脸上流露出对美好生活的向往;在依麻木镇衢州团结新村的援建新房里,我们听村民畅谈各自的幸福故事,真诚的眼神里表达着内心的感激之情……把乌什社会稳定和长治久安放在心上、把援疆项目放在心上,正是“以人民为中心”的理念,在援疆工作中的真实写照。

新学期伊始,18位衢州援疆老师正式开启“托管”原乌什一小(现更名乌什·衢州小学)的教育援疆新模式。面对全新的教育对象和教育环境,如何植入先进教育理念、如何普及“有礼”文化、如何抓好国语教学、如何打造一所最有礼的小学,件件事关教育援疆全局。“压力山大,唯有夙兴夜寐,方能不辱使命。”学校负责人、衢州老师陆瑞敬说他已做好了准备。与陆瑞敬一样怀揣着满腔激情投入工作的,还有其他援疆老师和援疆医生。

飘逸、灵动的“衢乌情”城市雕塑,将流经衢州城的衢江和贯穿乌什城的燕泉河艺术化处理,融入新疆舞蹈元素,体现两地交流、交往、交融的民族大团结寓意。项目设计创作团队负责人石红艳说,以艺术的形式感谢衢州倾情援疆、无私奉献,这也是乌什人民最朴素、最长情的告白。

戈壁滩上的红柳、大漠里的胡杨、天山上的雪松、绿洲里的白杨,被称作是象征新疆精神的四种树。如果用它们来比喻战斗、奔跑、温暖的衢州援疆团队的精神,同样不为过:红柳的坚韧、胡杨的顽强、雪松的高洁、白杨的朴实。这也正是每位援疆人所经历的和正在经历的精神修炼。

铁打的援疆指挥部,流水的援疆干部人才,但援疆精神如奔流不息的托什干河水永续传承。这是一个别样的专班群体,我们在感动之余,唯有深情的祝福……

- 2018-09-17 干部“召回” 知耻后勇

- 2018-09-17 公务员上班时间接孩子放学,到底算不算...

- 2018-09-16 9月浙江好人榜揭晓

- 2018-09-14 年轻干部要做中流砥柱得有硬功夫

- 2018-09-14 第四批特色小镇创建名单来了!还有这些...