嘉兴:南湖一家人 33载红船缘

嘉兴:南湖一家人 33载红船缘

2017年12月26日 09:58:22 来源: 浙江新闻客户端 作者: 浙江新闻客户端

嘉兴南湖,红船静泊。

12月24日午后,张新志走到红船旁,环视一圈后,才放心离开。

“‘红船精神’集中体现了中国共产党的建党精神,是中国革命精神之源……”他身后传来女儿张一讲解“红船精神”的响亮声音。

同样的地方,同样的场景,对于父女俩而言,早已心照不宣。

而几年前,张一的母亲徐金巧作为南湖革命纪念馆“金牌讲解员”,也时常在红船旁给游客讲解“红船故事”,一家三口人在红船旁不约而至。

96年前,一条南湖小船见证了“开天辟地大事变”,中国共产党在此正式诞生。一条小船与一个大党的故事,正是从嘉兴南湖开始传遍全国甚至全世界。

南湖,还是那个南湖;红船,还是那艘红船。

历史其实总是钟爱那些看似平凡而又特别的人。因为守护和宣讲红船,张新志一家成为当地人称羡的“红船家庭”。而更幸运的是,他们一家作为普通人可以通过红船寄托自己的初心、理想、情怀。

红船情缘•坚守

“红船是我们的宝贝,只要我在岗一天,就要守护好一天”

这几天,气温骤降。

每天早晨8点,张新志准时出现在南湖老渡口,登上船头,与同事一起向湖心岛驶去,开始了一天的忙碌。

5分钟后,船靠岸,张新志走出船舱,步履匆匆,径直走到红船前反复打量,审视着每一个细节——红船是否偏离位置、船体是否有损坏、船舱卫生是否整洁……

这样的习惯他坚持了30多年,“只有没有任何问题,我才可以放心离开。”

今年59岁的张新志,和妻子徐金巧原先都是嘉兴京剧团的演员。他们做梦都没想到,这辈子把所有的青春和热血都献给了红船。

1985年10月,张新志到南湖革命纪念馆工作第一天,师傅说把红船交给他守护。回想起当年的情景,他至今无法忘怀,“虽然知道担子很重,但却特别自豪和振奋。”

兴奋和喜悦还没沉浸多久,守护红船的艰辛和挑战,远远超过了张新志的预期。

湖心岛四周环水,气温与湖岸上相差一两摄氏度。冬天,寒风刺骨,寒气逼人;夏天,酷暑难耐,热气腾腾……无论天气如何变化,张新志都一直坚守在红船旁。

12月24日,记者在湖心岛见到张新志时,只见他穿着厚重的工作服,脸上皮肤虽然有些干裂了,精神劲儿却显得十分充沛。

细心的人发现,张新志走路时,腰有些背,走路时偶尔会趔趄一下,上台阶时格外小心。

家里人知道,这病根是多年来落下的。

他忘不了,南湖没建水闸前,一到夏天就发大水,为了让游客如愿瞻仰红船,他和同事一起填沙包、铺跳板;

他忘不了,20多年前,一天夜晚8点多,女儿正发高烧,他从电视里得知台风要来便立马赶往南湖,和同事一起跳入湖中,死劲拽牢红船,用绳索加固;

他忘不了,16年前的七一前夕,因为台风,他和同事7天7夜不离岛,一直守护红船,每天就吃泡面;

他忘不了,9年前春节下大雪,他脱下衣服跳入冰冷的湖中,为红船清理积雪,并将倾斜的拖梢船扶正,回到岸上时,身体冻得僵硬;

……

日复一日,年复一年,张新志不仅练就了一副“火眼金睛”,而且对天气格外敏感。只要遇到恶劣天气,他如同条件反射一般,就给值班人员打电话或者索性赶过来,“这已经成了职业病。”

对于张新志而言,更艰苦和考验的,是那日复一日如同照顾新生婴儿一般的细致呵护。

红船一年一小修,两年一大修。从琢磨方案到木材挑选再到拆卸清洗、维修破损……每次维修,张新志和同事都需要将1000多个零件小心翼翼地拆下,为了符合技术水准,他们在酷暑时节的正午,一遍又一遍地重刷桐油,常常挥汗如雨。

每年历时50天左右的修补养护,是红船焕然一新的时候,也是张新志“脱一层皮”的时候。

30多年来,从曾经的“门外汉”到如今的“红船医生”,张新志和同事们不断创新维修技术,结合现代和传统工艺,实现“修旧如旧”。他的徒弟李少敏说:“师傅手把手地教我,现在对红船所有部件都了如指掌,一眼就可以看出哪块木板是否变形、哪块木板要重新上漆、哪个零件需要更换。”

明年,张新志就要退休,但他的干劲依然十足,“红船是我们的宝贝,只要我在岗一天,就要守护好一天!”

红船情缘•传承

“听着父母的红船故事长大,我也要成为一位红船人”

尽管已是深冬,瞻仰红船的人依然络绎不绝。

同守护者一样忙碌的,还有张新志的女儿张一。每天,她都要来红船旁向游客作讲解。

不过,8年前,同在南湖革命纪念馆工作的张新志和徐金巧没想到,女儿张一也能出现在红船旁,成为讲述红船故事的人。

“我们就住在南湖边,非常喜欢红船,去应聘讲解员,幸运地被录取了。”1984年,因为嘉兴京剧团解散,徐金巧和张新志重新择业,当过剧团花旦一号的徐金巧回忆当年的初衷仍记忆犹新。

徐金巧比张新志早一年到南湖革命纪念馆工作。从此,与南湖红船结下不解之缘,一直干到2014年退休。

一次次红船旁的讲解,不仅是一次次锻炼的机会,更是一次次心灵的洗礼。

时隔多年,徐金巧依然清楚记得,上海盲人旅游团一位年过六旬的老人,在听着她的讲解的同时,还用手抚摸着红船的许多角落,并连连赞叹:“共产党真了不起啊!”

“那一刻,我更加认识到红船在世人心目中的份量,更感觉到作为红船旁的一名讲解员肩负的责任。”说起当时的情景,徐金巧仍显激动。

正是这样一次次经历,让她更加努力,不断超越自我,“不同的对象,就要采取不同的个性化方式来讲解。我还创新形式,带着徒弟们将讲解的内容编成板书、表演唱。”2005年,她更是将“红船精神”融入宣讲中,向前来瞻仰红船的人们讲述更为深刻的红船故事。

父母对红船的情感至深,他们在潜移默化中影响了女儿,成为张一成长历程中难以抹去的记忆。

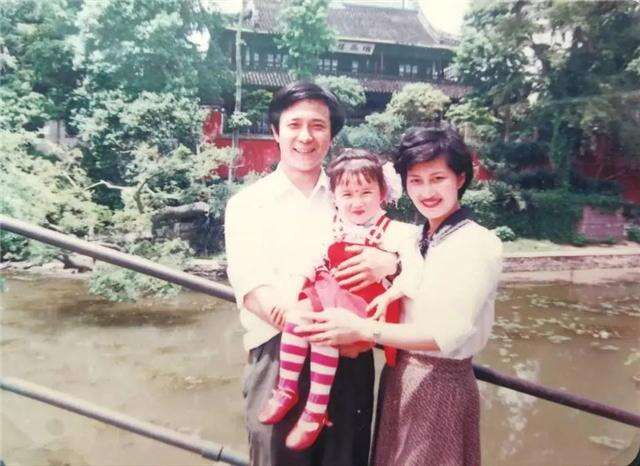

“我是在红船旁长大的。”在张一的记忆深处,红船已经融入了她的每根神经和毛细血孔。徐金巧至今还保存着女儿张一从小到大在红船畔拍的照片,她笑称:“我怀孕时,女儿就在红船旁接受了胎教呢。”

“我在红船边长大,听着父母的红船故事长大,我也要成为一位红船人。”大二那年,张一光荣入党。2009年大学毕业,她悄悄瞒着父亲去报考南湖景区的讲解员。

经过公开严格招考,张一幸运地成为一名讲解员。虽然和父母不在同一个单位,但张一觉得“能站在红船边讲解,非常自豪!”

讲解员的工作非常辛苦,但张一干得十分开心。她说: “我看过《习近平的七年知青岁月》,那是当代青年励志成长的鲜活教材,青年要立志做大事,不要立志做大官,我觉得我正在做一件对我而言,意义非凡的大事。”

红船情缘•初心

“对红船的感情,其实就是对党的感情”

每天来到单位,张一就可以看到办公室正对面镌刻在石壁上的“不忘初心”几个大字。

对于红船讲解员而言,张一理解的“初心”就是将“立志做大事”的心诠释到将“一枝一叶”的细微小事做好。

讲解员不仅是体力活,更是脑力活。一天要带两三个团,凌晨4点就要去接待,回到家身体累得散架了;没有周末、节假日,即便有时间,也是去翻阅书籍,积累知识;为了游客“南湖的水容量有多少”等“刁钻”提问,到处找资料,到相关部门求证……

“成为一名讲解员后,自己才真正理解父母对红船的热爱和执着。”每每遇到困难或情绪低落时,父母总是给了她不断进取的动力。一家人即便在家里时,谈论的话题还是红船,母亲经常和她“切磋”:“每个历史人物照片背后有怎样的故事”、“讲解时面部表情如何保持微笑”、“口红颜色如何和服装保持协调”……

“许多党员在红船旁重温入党誓言,激动得流泪。”张一通过5年的努力,终于成为一名出色的讲解员,并被评为“嘉兴市青年岗位能手”。

3年前,因为特殊原因,张一转岗从事南湖景区策划等工作。

这3年里,每次从南湖边经过看到红船,张一内心的热情不断被点燃,“我还是希望重新回到讲解员岗位上,能在红船旁向更多的游客讲述红船故事。”

今年9月1日,张一重新回到讲解员岗位,那熟悉而动听的声音再次在红船旁响起。近3个月来,张一已向近万名游客讲解了红船故事,被许多游客誉为新时代“红船精神”的“传播者”!

“要将‘红船精神’与十九大精神结合起来,讲出嘉兴的生动故事。”这段时间,再次接过“传播者”的接力棒,张一在红船旁讲解时,创新表达,突出讲解了习近平总书记南湖重要讲话精神、“红船精神”嘉兴座谈会精神等。她自信地说:“‘不忘初心,牢记使命,永远奋斗’,我要把习总书记说的这句话讲给更多的人听……”

深冬里,红船边,梅花数点,暗香浮动。张一动情地说:“我们一家人,对红船的感情,其实就是对党的感情。‘红船精神’,需要我们每一个人去践行和传承!”