“太空180”试验结束,4名志愿者“太空归来”

志愿者讲述驻留“星际”的日子

志愿者讲述驻留“星际”的日子

2016年12月15日 09:14:00 来源:新华每日电讯 作者:王瑶 周科

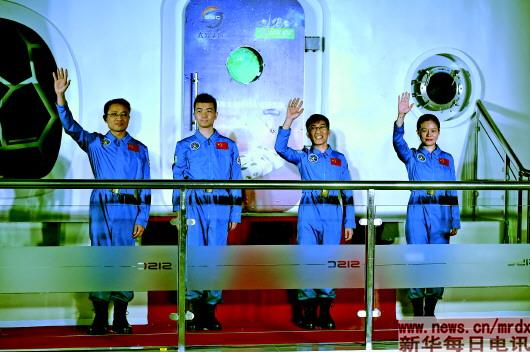

▲12月14日,志愿者唐永康、罗杰、吴世云、仝飞舟(左至右)出舱后致意。新华社记者 毛思倩 摄

14日11时15分,4名志愿者走出实验舱,结束了180天的密闭试验,至此,由中国航天员科研训练中心等主导、16个国内外机构参与的“人与环境”领域的大型国际科学试验圆满收官。

今年6月17日,旨在瞄准未来人类深空探测和星际驻留任务的大型太空科学试验项目——“绿航星际”4人180天受控生态生保系统集成试验(“太空180”大科学试验),在深圳太空科技南方研究院启动。项目包括长期密闭隔离状态下人类心理生理变化及相互作用、长期密闭环境对人体节律与睡眠规律影响、长期密闭环境下睡眠与情绪调节干预等。

据载人航天工程航天员系统副总设计师、绿航星际试验技术负责人李莹辉介绍,试验中,4名志愿者所在的“太空舱”占地370平方米、总容积1049立方米,由4个植物舱、2个乘员舱、1个生保舱和1个资源舱组成,是目前我国最大的空间生命保障系统集成试验装置,核心技术为第三代环控生保技术。试验期间,4名志愿者生存所需的大部分水、食物,以及全部氧气都依靠舱内复杂系统自给自足。

在过去的180天里,4名志愿者按照试验大纲和指挥协同程序,圆满完成了各项科研试验任务。平台14个子系统运行可靠,5类25个品种植物茁壮生长,635台(套)参试设备稳定工作,2大学科21个参试项目有序实施,实现了2大学科1700余项数据的连续采集,获取了大量详实可靠的试验数据和重要试验场景的声像资料。

李莹辉表示,此次试验氧气自给率达到100%,水达到99%,食物达到70%,实现了封闭物质的生态循环,深化了我国对于第三代航天环控生保系统的认识,为未来地外星球基地生命保障技术的预先研究打开了新局面。

新华社深圳12月14日电(记者周科、刘宏宇、毛思倩)14日上午11时15分,深圳市太空科技南方研究院“太空舱”前,人潮涌动。两名环控生保人员打开尘封了180天的舱门,4名志愿者唐永康、罗杰、吴世云、仝飞舟身着航天服,先后迈出试验舱。

180天的试验,志愿者不但要经受密闭空间带来的生理、心理上的巨大挑战,还要按计划完成繁重的科学试验。

【01号唐永康:指挥长】

唐永康说,与世隔绝的日子,需要信仰和信念来支撑。“180天来,我们作息时间规律,每天早上6点多钟起床,7点半早餐,8点开始工作,12点午餐,午休一个小时后,下午两点钟准时上班,晚上11点睡觉。”指挥长唐永康说,舱内没有电视和网络,也不能使用手机,打发闲余时间就是聊天、看书和健身。“在第72天至第102天期间,是我的疲劳期,需要根据试验的要求调整时差。”

【02号罗杰:照看25种植物生长】

罗杰说,每天都是一个很大的挑战,看书保持安静。“在舱内,我是‘农夫’,每天都离不开照料粮食和蔬菜。”负责舱内植物管理的罗杰告诉记者,实验舱里有小麦、马铃薯、红薯、番茄等5类共25个品种植物,除了播种和管理,他还要采集各类植物的生长数据。

【03号吴世云:负责舱内故障处理】

吴世云说,通过转移注意力的方法来消磨闲余时间。

第160天至第170天是吴世云最难熬的10天。他说,此前对舱内一些设备处在摸索阶段,需要时间去探索,而最后的20天时间,对设备已熟悉了,感觉闲余的时间就多了。

【04号仝飞舟:负责一日三顿饭、医保】

仝飞舟说,她通过练习太极拳来抑制心理上的波动。38岁的仝飞舟是4名志愿者中唯一的女性。“封闭的180天里,我连平时最爱吃的鸡蛋都没见过。”仝飞舟说,在舱内吃的面粉和新鲜蔬菜,都是自种自采,没有外来补给。

仝飞舟除了负责一日三顿饭,还有一项重要任务就是帮助三个同伴完成每日的医学检查。身为中国航天员科研训练中心的一名航天员训练教员,她要做好医保和检查测试工作。

经过180天“太空”之旅,4名志愿者实现了所需氧气、大部分水和食物的再生式供应,完成了载人试验系统内物质流的动态平衡调控;

初步实现了基础环境控制、物理化学再生生保以及生物再生生保等功能系统长期协同运行的有效性、稳定性和安全可靠性,建立了相应的系统控制策略;

开展了面向中长期驻留任务中食品与营养保障、生活保障、卫生制度以及作息制度验证;

进一步研究认识了志愿者长期处于特定封闭条件下的生理学、心理学、行为学以及工效学等方面的特点和规律;

完成了中长期飞行条件心理支持、医监医保以及生活物资管理等空间站项目有关的技术验证与数据积累。

责任编辑:张丽红