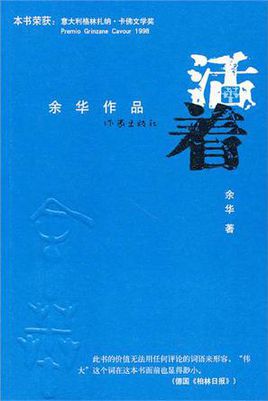

37、《活着》读后随笔

37、《活着》读后随笔

2017年01月09日 18:45:49 来源:浙江党建网 作者:吴双

“作为一个词语,‘活着’在我们中国的语言里充满了力量,它的力量不是来自于喊叫,也不是来自于进攻,而是忍受,去忍受生命赋予我们的责任,去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。”这段话节选自余华在北京写于一九九六年十月的《活着》韩文版自序,在我所看到的五篇《活着》自序中,这篇自序给我的心理震撼最大,并非说它的语言具有怎样的号召力,也并非说语言华丽到令人目眩神迷,恰相反,作者用一种非常从容朴实的语言诠释了一个充满抗争力量的词,“活着”——不是进攻,而是忍受,甚至是将忍受变成享受。

我是在一个雨后的黄昏读完这本不厚的书的。一场暴雨冲刷净了假期来几日的焦躁,天边舒卷的晚霞映着落日的余晖静静地变幻着光影的旋律,外面渐渐响起孩童玩耍的声音。室内已经昏暗,我忘了开灯,几缕残阳照在书上,橘色的暮光正落在我合上的书封,灰底黑字。一切都那么宁静,没有张扬也没有压抑——就如书的结尾所写“我知道黄昏正在转瞬即逝,黑夜从天而降了。我看到广阔的土地袒露着结实的胸膛,那是召唤的姿态,就像女人召唤着她们的儿女,土地召唤着黑夜来临。”

短短十二万字,我足足用了一个星期才读完,从最初的唏嘘不已到最后的静静聆听,阖上书后,内心只余下一种超越世俗欲望和纷争的平静。我在日记中写到:“一段激进而野蛮的历史,一位年轻而冷酷的记叙者,一个悲剧而幸福的男人,一次平缓而残忍的阅读。”我想,我没有资格来评论福贵是否不幸,就像我们永远不知道曹雪芹是否以《红楼梦》未完而遗憾。贺拉斯曾说“人的幸福要等到最后,在他生前和葬礼前,无人有权说他幸福。”无人有权评论别人幸福,无人有权评论别人不幸,无人有权议论别人人生,这是余华告诉我的。于是我只是专心听着这个有关“活着”的故事,当一个好的倾听者。我的日记中还写到:“活着,以幸福和忍受的姿态,感受眼泪的宽广和丰富;活着,以大地召唤黑夜来临的姿态,感受无处不在又绝不存在的绝望,活着,以活着的姿态,感受活着。”

福贵的一生,不停地斗争与生存,父亲、母亲、儿子、女儿、妻子、女婿、外孙先后离他而去,只留下他和一头也叫“福贵”的老牛,就连他自己也多次与死亡擦肩而过。尽管这个故事中偶尔有片刻的温暖善良轻松,然而不幸与死亡立马会毫不留情地碾碎所有温存,留下一地冰冷。然而经历了这所有一切的福贵,仍旧活着,作者在一开始是这么描写这位老人的“我听到老人粗哑却令人感动的嗓音,他唱起了旧日的歌谣,先是咿呀啦呀唱出长长的引子,接着出现两句歌词——‘皇帝招我做女婿,路远迢迢我不去’”,“老人黝黑的脸在阳光里笑得十分生动,脸上的皱纹欢乐地游动着,里面镶满了泥土,就如布满田间的小道”——福贵他活着,以一种活的姿态,几番生离死别,没有将他摧残成行尸走肉,没有麻木他的精神,他怀着对过去美好的记忆,以淡泊和坚毅的力量,以宽容和善良的态度,对待生活。这是福贵向我展现的“活着”,在别人眼里,他或许是一个幸存者,在他自己看来,他只是在生活着,在大多数人看来,福贵的一生窄如手掌,可或许在福贵心中,他这一生却宽若大地。就如余华在两千零二年的日文版自序中写到:“在中国,对于生活在社会底层的人来说,生活和幸存就是一枚分币的两面,它们之间轻微的分界在于方向的不同。对于《活着》而言,生活是一个人对自己经历的感受,而幸存者往往是旁观者对别人经历的看法。”之后,他又在两千零七年的麦田新版自序中写到:“我在阅读别人的作品时,有时候会影响自己的人生态度;而我自己写下的作品,有时候也同样会影响自己的人生态度。《活着》里的福贵就让我相信:生活是属于每个人自己的感受,不属于任何别人的看法。”在他看来,这些领悟或许是他二十多年写作给予自己的酬谢。

余华是中国当代著名作家,先锋派文学的代表人物。余华八十年代的小说往往尖锐冷漠,对生存的异化状况有着特殊的敏感,给人以震撼。他用冷漠的态度操控人物如操控符号,利用“无我的叙述方式”建构起一个个奇异怪诞、隐秘残忍的独立于外部世界和真实的文本世界,用一种可以说是潇洒轻松的情调来描画人间的残酷状态,展现了人和世界的黑暗。然而在《活着》一书中,余华的创作风格开始有所改变,笔下的人物开始发出自己的声音,内容也逼近真实。虽然死亡仍是书中的一大主题,极端化处理在作者冷静地叙述中仍时隐时现,然而余华开始选择另一种叙述方法,以平实的民间姿态展现中国普通百姓身上一种淡泊坚毅的力量。

余华开始意识到人物不只是个符号,自己也不仅只是一个作者、一个叙述者。他在中国版自序中写到:“我开始意识到一位真正的作家所寻找的是真理……他应该向人们展示高尚。这里所说的高尚不是那种单纯的美好,而是对一切事物理解之后的超然,对善和恶一视同仁,用同情的目光看待世界。”他在听到一首美国民歌《老黑奴》后写下《活着》,老黑奴那种经历了一生的苦难仍友好对待世界的态度打动了他。这篇《活着》,写人对苦难的承受能力,对世界乐观的态度,试图让读者理解,人是为活着本身而活着的,而不是为了活着之外的任何事物所活着。陈思和在《逼近世纪末的小说》中评价到:“当作家把福贵的故事抽象到人的生存意义上去渲染无常的主题,那一遍遍死亡的重复象征了人对终极命运一步步靠拢的艰难历程,展示出悲怆的魅力。这个故事的叙事含有强烈的民间色彩,它超越了具体时空把一个时代的反省上升到人类抽象命运的普遍意义上。”我想这是真正意义上的文学现实,因为它连接了过去和将来。

翻开《活着》,我在扉页上写下几句话:以怎样的姿态生活;以怎样的姿态活着;活着,怎样感受活着。这或许是福贵也是余华想要让听过这个故事的人思索和明白的人生课题吧。